三 篆刻を楽しむ -篆刻の深さと広がりと-

「書を楽しむ法」の第三章の九「印は自分で刻ろう」で述べたように、私が篆刻を始めたのは自分の書作品の落款印(自用印)を自分で作りたかったからでした。

ところがそのうち自分の気に入った言葉を刻したり(成語印)、漢印や趙之謙、呉昌碩の摸刻をしたり、依頼された落款印を刻ったりしているうちに、すっかり篆刻そのものの魅力にはまってしまいました。

〇游刻会に加入

私は長い間特定の師友を持たずにフリーで篆刻をやってきましたが、2017年に茨城県の篆刻愛好家グループ游刻会(ゆうこくかい)に入会しました。

私はその年に60歳の定年退職を迎えて時間的に余裕ができたこともあり、たまたま游刻会の作品展を見て心を動かされたためです。

游刻会の皆さんは大変熱心に篆刻に取り組んでおられ、ぜひ私も加えて欲しいとお願いして入会させてもらいました。

游刻会は1995年(平成7年)に、茨城県水戸生涯学習センターで川又南岳茨城大学教授を講師として「篆刻に親しむ」という講座が開講したのが始まりです。

1999年(平成11年)に「游刻会」と改称し、篆刻技術の研鑽と篆刻芸術の一般への普及を目的として活動しています。

2015年(平成27年)に篆刻家で日展作家の山内白華氏が入会し、氏の指導を受けながら作品作りにいそしんでいます。

○游刻会の活動

游刻会の活動は毎月1回の例会、年2回の展示会、それに2年に1度の作品集の発行です。

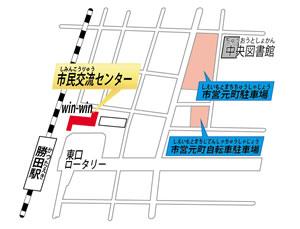

例会は毎月第4水曜日に茨城県ひたちなか市の市民交流センターで行っています。

游刻会の会員になるのに地理的な条件はありませんが、実態としては近隣の水戸市、ひたちなか市、那珂市の会員が中心です。

例会の内容は、篆刻技法の研修や会員作品の講評などで、さらに年2回の懇親会で会員相互の親睦を図っています。

ひたちなか市市民交流センター(游刻会例会会場)

游刻会の作品展示会は春と秋の2回行っており、春は茨城県ひたちなか市の市民交流センター・コミュニティギャラリーで、秋は茨城県水戸市の偕楽園公園センター展示室で開催しています。

来場者の中には篆刻を見るのは初めてという人も多く、

「これはどうやって作るのか、材料は何か、機械で刻るのか、どこに良さがあるのか」

などと立て続けに質問が来るので、こちらも説明に熱が入ります。

また、コロナ禍の一時期を除き、会場の一角に無料の篆刻体験コーナーを設けています。

毎回、数名から十数名の方が篆刻に挑戦され、世界でただ一つだけのご自分の印を制作していかれます。

中には、毎回篆刻体験を目当てにおいでになるリピーターもいらして、たいへん好評を博しています。

春の游刻会展示会(ひたちなか市市民交流センター・コミュニティギャラリー)

秋の游刻会展示会(偕楽園公園センター)

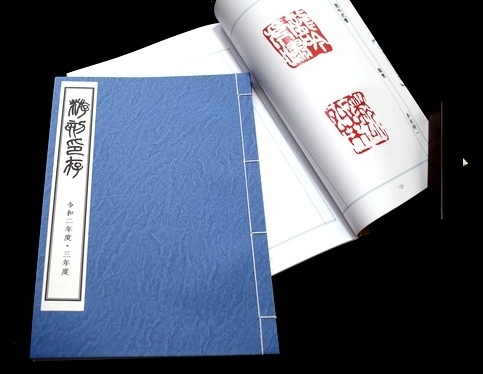

游刻会のもうひとつの活動は会員の作品集「游刻印存」の発行です。

「游刻印存」は会員の手作りで、伝統的な線装本形式の一つである四ツ目綴じで作っています。

これまで2年に1度のペースで発行しており、最近では2021年(令和3年)に第12号を出したところです。

糸で本を綴じるのは難しいように思いますが、実際にやってみるとだんだんコツが分かり、うまくできると楽しいものです。

まずは原稿づくりです。みんなの作品を貼り付け、ホームセンターでカラーコピーをし、表紙にする厚紙や綴じ糸を購入します。

次に製本です。厚紙で表紙を作り、本文を束ねて角裂を貼り、全体をクリップで止めて四つの穴をあけ、順に糸で綴じていきます。

それぞれの工程でコツがあり、先輩から後輩に技術を伝授しています。

出来上がった「游刻印存」は、茨城県立図書館や茨城県生涯学習センター、ひたちなか市市民交流センターなどに寄贈しています。

私も游刻会に入らなければ、こうした四つ目綴じなどはやらなかったことでしょう。

出来上がりを手に取って悦に入りながら、次もがんばるぞと意欲を燃やしています。

作品集「游刻印存」

なお、游刻会の会長は現在私が務めており会員も募集しておりますので、篆刻に興味関心のある方はぜひご連絡ください。

ご一緒に篆刻を楽しみましょう。

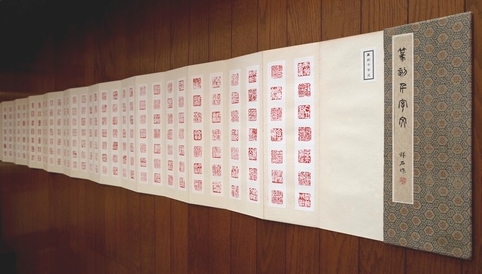

〇篆刻千字文

私が游刻会に入って1年が過ぎた2018年の頃、漫然と印を刻っていても達成感がないので、自分なりに何かテーマを決めて刻ろうと思いました。

ふと頭に浮かんだのが千字文で、篆刻千字文を作ってみることにしました。

千字文は中国では文字を学ぶ初歩の教科書として広く利用され、日本においても習字の手本として古くから親しまれています。

今から1500年ほども昔の中国の南北朝時代、南朝梁の武帝(464-549、在位502-549)が周興嗣 (469-521) に命じて作らせた、千の文字からなる韻文です。

言い伝えによると、あるとき梁の武帝は王子たちに書を習わせようと思い立ち、臣の殷鉄石に命じて、王羲之の書の中から重複しない文字一千字を集め模写させました。

ところが模写されたものは一字ずつの紙片で雑然として秩序・脈絡がなく、学ぶのに不便でした。

そこで武帝は博学で文章に長じた周興嗣を呼び出し、この一千字に順序をつけて韻が合うように文を編纂させました。

勅命を受けた周興嗣は、一晩のうちに四字を一句とする整然たる一篇の韻文を撰して武帝に奏上しました。

このようにして成った千字文ですが、周興嗣の苦心は大変なもので、一夜にして頭髪が真っ白になったと伝えられています。

千字文は天地玄黄、宇宙洪荒から始まり、4文字ずつ1句になっているので、印文にするには好都合です。

全部で250句、週に1顆ずつ刻するとして1年に52顆、5年ほどで完成することになります。

5年間かけて少しずつ刻することによって、自身の刻風の変化を見ることもできそうです。

印材は一番手ごろな8分角(25㎜)の印材を用い、白文と朱文を交互に刻ることにしました。

千字文の内容は「夫唱婦随」など現代の目から見るとやや時代遅れの感じもしますが、周興嗣が心血を注いだだけあって、様々な典故を踏まえた含蓄の深いものです。

2018年4月から始まって、5年後の2023年2月にいったん刻り終えたのですが、完成してみると最初の頃に刻ったもののアラが見えて刻り直したくなり、現在も二巡目を刻り続けています。

こうなるともうライフワークですね。

右の写真はひととおり250顆を刻り終えた時点で折帖に仕立てたものです。

〇書と篆刻のコラボ

従来の書作品の中では篆刻は脇役の扱いで、せいぜい落款印や遊印として本文である書や画の引き立て役でした。

しかしもっと篆刻が自己主張してもよいのではないか、書と篆刻を対等のものとして配置したら面白いのではないかと思って、2023年に「書と篆刻のコラボ」を試みています。

ちょうどクラシック音楽のピアノ協奏曲で、ピアノとオーケストラが掛け合いながら曲を盛り上げていくようなイメージです。

私が作る篆刻の印は2センチから大きくても6センチ程度なのでそれほど大きな作品はできませんが、構成をいろいろと工夫してみました。

古人は「印は小技と雖もすべからく静坐読書すべし」と言っています。

そうした篆刻の奥深さを探求すると同時に、様々な試みをしながら幅広く篆刻の可能性を探っていきたいと思っています。

なお、私の篆刻でよろしければ落款印のご注文はいつでも受け付けています。

(2023年6月1日)