○印は分からない

世間ではよく「書は分からない。」と言われます。しかし、書以上に分かりにくいのが印つまり篆刻ではないでしょうか。

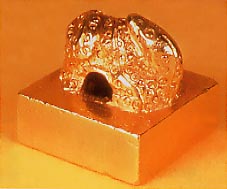

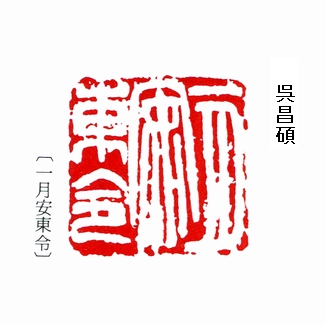

呉昌碩「一月安東令」 原印は30㎜角

これは清代の呉昌碩(1844-1927年)の印です。

私たちが日常使っているハンコは点画が明瞭なのが当たり前です。

ふだん使いの三文判にしても、不動産取引など重大な場面に登場する実印にしても、一部が欠けたりすると、縁起が悪いなどといって新しいものに替えたりするほどです。

それなのにこの印は点画がずいぶんと毀れています。

印の周りも、まるで乱暴に扱われどこかにぶつけられたかのようにギザギザに欠けています。

文字も心なしか歪んでいるようです。

さらに、現代の書道展覧会に出品されている篆刻作品ときたら、もっと激しく字画をつぶしたり、線を切ったり削ったり、輪郭にわざと凹凸をつけたり、やりたい放題も極まれりです。

こうした代物を見せられる側としては、「この巨大な壊れたハンコの一体どこが芸術なんだろう?」とぼやきたくなるのも無理はありません。

しかしこれには深い訳と事情があるのです。

○印の源流は漢印

印の源流は漢印です。

漢印というのは、今から二千年も昔の漢の時代に作られた、官職や人名が刻まれた印のことです。

早速その実例を見てみましょう。

「淮陽王璽」 原印は22㎜角

この「淮陽王璽」は漢印の代表的なもので、材質は玉を加工した玉印です。

当時、印はそれを持つ人の官位を表すステータスシンボルとしての意味をもっていたため、材質も玉のほか金、銀、銅などの貴金属が用いられました。

そして文字は印篆といって、正方形の中に整然と収まるように形が工夫された篆書が用いられました。

この印も印面が正確に四等分され、その中にきちんと文字が配置され、それぞれの文字も点画の分間布白が均等になるように注意深く設計されています。

印全体として見ると、疎画の「王」と繁画の「璽」とがコントラストをなしており、「王」の下部の空間が鮮やかなアクセントになっています。

漢印の本来の姿は、このように整ったきれいな形をしています。

「崇徳侯印」 原印は24㎜角

これはやや時代が下がり、三国時代の魏の初め頃の印で、材質は金でできた金印です。

やや様式化が進んでいますが堂々たる印で、むっちりとした太い点画が印象的です。

こうした太い点画で埋め尽くされ朱の部分が少ない印を満白印と呼んでいます。

私はこの印が好きで、かつて一生懸命摸刻したものです。

これらは正確に布字され、丁寧に刻されまたは鋳造されていて、実に立派な印です。

現代においても、書道の落款印としてもあるいは○○株式会社の社判として使ったとしても、何の違和感もないことでしょう。

さて問題はここからです。

○風化・腐蝕・損傷による変貌

漢印の多くは銅で作られました。

その使い途は、木簡や竹簡などを縄で束ねその封じ目に泥土をつけて印を捺すことによって、他人に開けられるのを防止することでした。これを封泥といいます。

漢印が今でいう白文なのは、白文すなわち陰刻であれば泥の上に捺すと文字がくっきりと浮き出るためです。

しかしながら金属でできているとはいえ、泥土の上で何度となく捺されていれば、だんだんにすり減ってきます。

その例が次の印です。

「軍假侯印」 原印は23㎜角

この印は上に見た2印に比べると、全体に線が崩れています。

点画の間が狭いところでは字画がくっついているところもあり、「軍」の中央部などはつぶれてしまっています。

輪郭もでこぼこしたり、輪郭が無くなって文字が外にはみ出してしまっているところがあります。

しかしこの程度の摩耗であれば、印文はまだはっきりと読むことができます。

これに対して次の印はどうでしょう。

「膠東令印」 原印は24㎜角

こうなるとだいぶすり減ってきて字画がつぶれ、文字の判読が難しくなってきます。

これは封泥として何度も使われてすり減ったということもあるでしょうが、数百年から千年・二千年という長い年月の中で印面が風化し腐蝕しあるいは損傷したためでもあります。

また、点画の一部が歪んでいるところを見ると、最初の鋳造の時に何か問題があったのかもしれません。

銅印は主に鋳型に銅を流し込んで作られたと考えられていますが、鋳型がよくなかったり鋳造の工程がうまくいかなかったために、点画がゆがんだり細かい部分がつぶれたりすることがあるのです。

「安國亭侯」 原印は24㎜角

これはさらに風化、腐蝕、損傷が甚だしい例です。

「安」の上部は大きくえぐれていますし、印の周囲も不規則に欠けています。

腐蝕のせいで点画の一部は失われてしまい、印面には細かい穴が開いて砂子を撒いたようになっています。

○滅びの美学

このような風化、腐蝕、損傷の痕は、長い時間の中で自然に変化したり、製造過程で偶然に生じたものです。

印としての本来の用途からすればこんな印はもう使い物にならないはずです。

しかしながら人間の感覚というものは不思議なもので、中国の清の時代になるとこうした風化、腐蝕、損傷の痕を見て、味がある、面白い、さらには美しいと感じる人達が出てきました。

彼らは自分の印を作るときにも、自然にあるいは偶然に生じたはずのこうした特徴を意図的に取り入れ、さらに芸術表現としての誇張を加え、印の表現の新しい在り方を模索し、開拓しました。

その結果として印は、文字すなわち言葉を能動的に表現しうるという点で書と共通した性格をもつようになり、篆刻という名の書の新しい一分野として誕生したのです。

こうした歴史を背負っている事情から、篆刻は風化・腐蝕・損傷の美、いうなれば「滅びの美学」を表現の主要な手法としています。

冒頭に掲げた呉昌碩は、そうした流れを受けて近代篆刻を確立した人で、「一月安東令」の印にも風化、腐蝕、損傷の美が遺憾なく発揮されています。

現代の篆刻家が、せっせと字画をつぶし、線にギザギザ、トゲトゲ、腐食味をつけ、輪郭を太らせたり削ったりしているのは、こうした理由からなのです。

○漢印のよさ

そういうわけで、漢印にはそれ以降の印が拠って立つ表現の萌芽がすべて含まれているといっても過言ではありません。

印の様式として最も完成された姿から、最も崩れた姿まで、そしてその間の無数のバリエーションと表情をもつ作例が漢印によって示されているのです。

漢印は今後永遠に、篆刻家のバイブルであり続けるに違いありません。

ところで、皆さんはここに掲げたいくつかの漢印を見て美しいとお感じになりますか。

よいものだとお認めになりますか。

二玄社の『書道講座(篆刻)』の中で、松丸東魚が次のように書いています。

「漢印というものは一見単調のようで、初心者にそのよさなど簡単にわかるものではない」

当時、生意気盛りの高校生だった私は、これを読んで、

「何だって!そんなら漢印のよさを分かってやろうじゃないの。」

といきがって、漢印とさんざんにらめっこした思い出がありますが、やっぱり無理でしたね。

十代の小僧っ子に、漢印のよさがわかるはずもありません。

私が漢印の良さをいくぶんかでも理解できるようになってきたのは、趙之謙や呉昌碩にぞっこんほれ込んで模刻を重ね、浙派や現代の篆刻家の作品などもおもしろいと思ったものは手当たり次第に模刻し、その一方で自分の雅号印や詩句印なども好き放題刻ったりした後、しばらく篆刻から遠ざかって冷却期間をおいてから後のことです。

こうした私の経験からいうと、趙之謙や呉昌碩、斉白石などの、個性豊かで華麗な印に夢中になっている間は、漢印のよさはなかなか分からないものです。

派手な表現技法にばかり目を奪われているときには、漢印の一見地味で無愛想な雰囲気の中にはすなおに入っていけないのです。

私たちが芸術家面をして、自分の作品のヒントや参考になる技法を探し求めている限り、漢印はよそよそしい顔しか見せてくれません。

漢印のよさがわかってくるためには、様々な傾向の印を見たり、実際に自分で印を刻ってみたりして鑑賞眼を養うことが必要なのはもちろんですが、もう一つ大切な要素は、年齢だと思います。

ある程度年齢が進んで、一種のゆとりの気持ちが出てこないと漢印の理解は難しいような気がします。

そういうわけで、どこまで納得していただけるかわかりませんが、漢印のいくつかについて今の私が感じていることをお話することにいたしましょう。

○漢委奴国王

「漢委奴國王」 原印は23㎜角

中学校の教科書にも出てくる、有名な国宝の金印です。

印全体の形は冒頭の写真に掲げておきました。

材質が金であることと保存状態もよかったために、ほとんど腐食や損傷がなく、まるでたった今作られたばかりのような姿です。

この金印は、西暦57年に後漢の光武帝が奴の国王に授与し、それが江戸時代の1784年に北九州の志賀島から発見されたと伝えられています。

授与した漢の側からすると帰属した蛮族に与えたものなので、これを蛮夷印と呼びます。

蛮夷印の鈕(ちゅう。つまみの部分)には乾燥地域の蛮族には駝鈕(ラクダのつまみ)の印を、湿潤地域の蛮族には蛇鈕の印を与えました。

この印は東海の島国である日本に与えたものですから、冒頭の写真のとおり蛇鈕になっています。

この印などは松丸東魚のいう「一見単調」の見本のような印です。

素人にとっては単にきれいに刻ってあるだけの、街のハンコ屋さんのハンコと変わらない印、篆刻をちょっとかじった人にとっては単調で面白みのない、芸術性のかけらもない印と見えることでしょう。

しかし、心を落ち着けてじっくりと一分間眺めてみて下さい。

五つの文字が、完璧な分間布白の中に、ぴったりと収まっています。

直線主体の「漢」にしても曲線主体の「委」と「奴」にしても、窮屈そうにしている文字はひとつもありません。

それどころか文字と文字の間にはゆとりがあり、それぞれの文字は実に伸びやかです。

それは髪の毛一本ほどの細いすきまや、針で一突きしたほどの小さな空間をも大切にして、決してつぶしていないからです。

そしてさらに目を凝らしていると、一見無表情にしか見えない一本一本の点画が、実はとても微妙な表情を持ちながらゆったりとうねっていることに気がつきます。

例えば、「漢」のさんずいの左上の画が最後のところでくりっと左に向いた茶目っ気。

「委」や「奴」の女の足をもちもちとした感触で色っぽく折りたたんだ風情。それは右隣の「漢」の直線との対比で一層鮮やかに浮かび上がってきます。

「国」は中身が複雑ですが、どんなに短い画でも起筆と終筆とがしっかりと形作られ、少しもおろそかにしていません。

「王」の三つの横画はさながら心張り棒のように横からの圧力をしっかりと受け止め、「王」が抱え込んでいる大きな空間は、この印全体のなかで見事なアクセントとなっています。

こんなふうに「一見単調」の中にひそむ表情の豊かさと微妙な変化が見えてくると、漢印がおもしろくてたまらなくなるのです。

○偏将軍印

「偏将軍印」 原印は22㎜角

この印はかなりの程度まで風化しています。

いわば滅びの美学、ここに極まれりです。

印の周囲は極限まですり減って、四つの文字の辺縁に接する部分はほとんど消えかかっています。

人間の手によって作られた人工物が、自然の風化を受けて少しずつ少しずつ形を失い、ついには自然に還っていく、そんな悠久ともいえる時間の流れを感じさせる印です。

しかしこれほどまでに風化が進んでも、思いのほか文字がしっかりしているのには驚かされます。それはもともとの文字の点画がそれだけしっかりした構造をもって作られているからでしょう。

腐食味も長い時間をかけてできただけあってまことに自然で嫌味がありません。

私自身も反省することが多いのですが、腐食味を表現に取り入れようとすると往々にしてわざとらしいものになってしまうことがあります。

その自然な表現と限界の大切さをこの印は教えてくれています。

また情緒的な感覚を働かせると、この印は曖昧模糊としているために様々な空想を膨らませることができます。

私は、左下の「印」の字を眺めていて、濛々たる烟霧の中に姿を消してゆく巨大帆船を連想しましたが、皆さんはいかがでしょうか。

○南海守丞

「南海守丞」 原印は26㎜角

この印は文字のゆがみに愛嬌があります。

作られた当初から文字がかなりゆがんでいたようですが、それがさらに風化と損傷を受けて、ますます味わいを深くしています。

芸術作品としての観点から見ると、変化の妙を尽くしていて、いつまで見ていても飽きません。

「南」は左の縦画はすっくと立っているのに、右側は対照的によたよたしてほほえましい表情を作っています。

「海」も表情豊かです。

さんずいの三本の縦画はくっついたり離れたりしています。さんずい全体としては真っ直ぐなのですが、真ん中の縦画の頭が左にくっついているために、左に倒れているように見えます。

「毎」の中の二点はなかなか鋭いまなざしですね。

折りたたんだ足の終わりの部分は行方がわからなくなってしまっていますが、鋳造のときに流れたのでしょうか、それとも後から損傷を受けたのでしょうか。

いずれにしてもこの雰囲気は魅力的ですね。

「守」は一転して堅牢な作りです。

うかんむりで上と左右をかっきりと区切った中に、どこにも触れさせずに「寸」をどっしりと据えています。

このため「寸」のまわりに大きな空間が生まれ、印全体の中で際立ったアクセントとなっています。

「丞」は頭でっかちで不安定です。

一番下の横画が短くて中途半端なのは、「海」の下部と同じく鋳造の時の問題でしょうか。

中央の縦画など、ふらふらして今にも倒れそうですが、両側から二本の手に支えられてようやく立っているといった風情です。

この印は一見ごたごたしているように見えますが、それぞれの部分の表情はとても豊かで味わいが尽きません。

そこでひとつこんな感じで自分の印を作ってみたい、という誘惑にかられますが、実際やってみるとそう簡単にできるものではありません。

そこで改めて漢印の凄さを思い知らされるのです。

(参考文献)

『書道全集』 別巻Ⅰ 印譜 中国 1968年 平凡社

『書道講座(篆刻)』 1973年、二玄社

『篆刻に親しむ本』 1987年、二玄社

『毎日書道講座9 篆刻』 1991年、毎日新聞社

『篆刻の鑑賞と実践』 1995年、芸術新聞社