○草書離れ

書をやる人で楷書や行書を学ばない人はいないし、篆書や隷書はおもしろい作品が作れるので好んで学ぶ人も多いのですが、こと草書となると、最近はあまり人気がないようです。

草書は漢字の字形を極限まで単純化していますから、いきおい複雑な表現には向かず、それが現代の書作品の書体としては物足りなく感じられて敬遠されるのかもしれません。

昨今の書道展に出品される作品を見ても、全く草書だけで書かれたものはおそらくないといってよいのではないでしょうか。

せいぜい行書作品の中での視覚的な効果をねらったり、スペースの都合で何文字かの草書が使われる程度です。

草書に対するなじみが薄くなったのは、筆で伝統的な手紙文を書く習慣がなくなったからだという説もあります。

昔の手紙の候文などでは草書が多用されていたために、自然に草書の読み書きを覚えたものが、そうした習慣がなくなったために草書に関する素養が失われたというのです。

そういえば、草書の古典として有名な王羲之の十七帖は、まさしく手紙文ですものね。

昔の人は、楷書は読めなくても草書は読めた、という話を聞いたことがありますが、草書はそれほど身近な存在だったのでしょう。

○現代に生きる草書

現代では、草書は忘れ去られたように見えますが、どっこい実は形を変えて日常生活に生きています。

というのは、近代になってから漢字の略体を作字するときに草書体が取り入れられているからです。

常用漢字にはもとの字の草書体を参考にして作られたものがありますし、中国の簡体字にも同様の方法で作られたものが数多くあります。

日本の常用漢字では、盡→尽、晝→昼、稱→称、學→学、當→当、會→会、寫→写、實→実、區→区、團→団、圖→図 などがそれに当たります

中国の簡体字では、韋→韦、專→专、車→车、貝→贝、見→见、長→长、為→为、書→书、東→东、樂→乐、鳥→鸟、發→发、時→时 などが草書をもとに作られた字体です。

我々書をたしなんでいる者としては、こうした文字の変遷を知る上でも草書に対する知識は持っていたいものです。

さて、それでは草書を学ぶには何がよいかという話になるのですが、草書の古典の双璧として古来、十七帖とともに並び称されているのが孫過庭の書譜です。

○節筆の不思議

「草書を学ぶのなら書譜だよ。典型的な草書体だから草書の形を覚えるにもいいし、肉筆だから筆の動きがよく分かる。」

高校時代に書道部の先輩からそう言われたのが、私が書譜を習い始めたきっかけでした。

なるほどさすがにうまいもので、変転自在な筆遣いでぽんぽんと小気味良く書き進んでいって、少しも渋滞するところがありません。

点画はふくよかで清潔、いっぺんに好きになって無我夢中で臨書に明け暮れたものです。

しかしその当時から、書譜の節筆は私にとって疑問のタネでした。

節筆というのは、紙の折り目に筆が引っ掛かったためにできた、竹の節のような形の筆跡のことです。

孫過庭が書いた紙には、表側に向かって凸の形の折り目が入っていて、それが罫線としての役目を果たしていたらしいのです。

折り目の間隔は8分(24㎜)ほどで、本来、文字は折り目と折り目の間に書くべきところを、孫過庭は所々その折り目にまたがって字を書いたために節筆が生まれたというわけです。

以前はこの節筆がどうしてできたのか謎とされていましたが、昭和4年(1929年)に松本芳翠が自ら主宰する雑誌『書海』に論文を発表して、節筆は紙の折り目によるものだということを明らかにしました。

それにしても、紙の折り目に引っ掛かったための筆遣いであるならば、どうしてこんなにたくさん節筆が出てくるのか、私には不思議でした。

特に、書譜の最後の部分など、節筆ばかりで出来ているといっても過言ではないぐらいで、筆遣いもほとんどなぐり書きに近い感じのものです。

格調高い王羲之書法の信奉者である孫過庭がどうしてこんなに不作法な筆遣いをしているのか、私には理解できませんでした。

○節筆は故意の産物

節筆はもともと紙の折り目に起因する偶然の産物だとしても、どうやら孫過庭はわざと折り目のある場所を選んで、故意に節筆を多用したふしがあります。

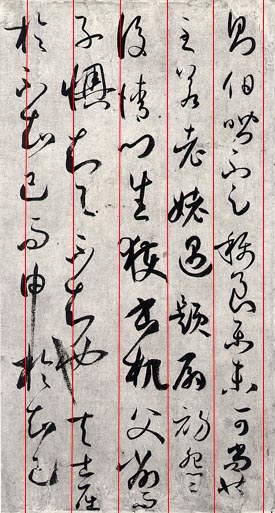

右の図は、書譜も終わりに近い部分で、これに中国法書ガイド38「書譜」に出ている谷村雋堂の研究に従って、折り目があったと思われる所に縦線を引いてみたものです。

こうして見ると孫過庭は、第一行目と二行目とは折り目に従って、素直に書いていることが分かります。

次いで、第三行目は、節筆こそ出ていませんが、最初の三文字が左の折り目にかかっています。

ここで注目されるのは、三行目の冒頭「後請門」の右側には十分に余白があるにもかかわらず、孫過庭はあえて「後」の第一縦画を折り目に掛けていることです。

もうこの時点ですでに、故意に折り目に筆を掛けて、節筆を生み出そうという意図が見て取れます。

そして注目の四行目です。

三行目の「後請門」が左に張り出したために、四行目の「子懊」はもっと左に押し出されました。

このため「懊」の立心偏は折り目に掛かって太くなっています。

次の「知」も「懊」に引きずられるようにして左に寄り、折り目に掛かった部分は筆が開いて鮮やかな節筆となっています。

さらに注目されるのはその次の部分です。「不知也」は右側にこれだけの余裕がありながら、孫過庭はまるで折り目に挑みかかるように筆を躍らせて、節筆を生み出しているのです。

「不」「知」「也」と書き進むにしたがって文字の中心線が折り目と一致する方向に近づいています。

特に最後の「也」の最終画などは、筆の腹が折り目にこすれて飛白のような形状となり、鋒先は二つに割れて相互に反対方向に交差するほどの激しい動きを見せています(下図はその部分の拡大写真)。

こうしたことから言えるのは、節筆とは、最初に生まれたときは偶然の産物だったかもしれないけれど、孫過庭の時代にはひとつの技法として確立されたものであり、孫過庭ほどの技能の持ち主であれば、時と場合に応じて出そうと思えばいつでも思い通りに作り出せる性質の技法であったということです。

私も、紙を折り曲げてこの四行目のまねをやってみたのですが、とうとう「也」の最終画の形状は作り出せませんでした。

多分それは孫過庭の技術の高さもさることながら、よほど腰が強く、筆鋒が開いてもすぐに元に戻る弾力性のある筆を使っているからでしょう。

また紙も墨がにじまず表面が滑らかでありながら筆がすべることなく、適度にかすれが出るすばらしいものなのだろうと思われます。

○節筆を生み出す心

ところで、孫過庭がこれほどまでに節筆を多く生み出したわけは、その時代背景抜きには考えられないと思います。

書譜が書かれたのは唐の垂拱3年すなわち687年です。

歐陽詢の九成宮醴泉銘はその55年前に、褚遂良の雁塔聖教序はその34年前に書かれています。

孫過庭は703年に没していますが、その6年後には顔真卿が生まれ、書の表現は大きな変貌を遂げることになります。

世はまさに新時代。

トンスートンの三折法が完成し、起筆や終筆があいまいな二折法時代には見られなかった新しい表現がもてはやされていたことでしょう。

意志の力に満ちみちて、揺るぎない構造を持ち、人間の生々しい感情を盛り込むことさえ可能とする書表現。

人々は熱狂的にこの新しいスタイルを歓迎したに違いありません。

さて、ここからは私の想像ですが、孫過庭はこうした風潮を苦々しく思っていたのではないでしょうか。

書譜の次のような言葉に見られるように、孫過庭にとっては王羲之こそが最上の規範であり、依拠すべき唯一の存在だったからです。

「特に留意したいのは、右軍(王羲之)の書だけは、世々賞揚して習う者が多いことである。

右軍の書ならばいかにも師法として依拠するに不足なく、学書の目標を立てるにふさわしい。

それは単に古今の書法の理に通暁しているというだけではない。これこそ、その情趣も、格調も自然の性に深く合致しているからである。」 (「中国法書ガイド」、西林昭一訳)

そして孫過庭は、この侵すべからざる王羲之書法が新法の台頭によってないがしろにされつつあるということに対して、重大な危機感を持っていたのでしょう。

そこで孫過庭は一念発起して書譜なる一文を草し、これを王羲之の伝統書法に則った草書をもってしたためたのです。

ところが孫過庭は書き進むにつれ、どうにも分が悪いことに気がついてきました。

トンと起筆せずにスーと入る、あるいは終筆でトンと筆を押さえずにスーと抜く二折法は、トンスートンの三折法に比べて格調は高いのですが、力強さや迫力、複雑な味わいを表現するという点ではどうしても見劣りがします。

そこで孫過庭はこれではならじと、紙の折り目に筆が当たるを幸い、ことさらに筆を鼓舞して華麗なる節筆をつくり、もって三折法に対抗しようとしたのではないでしょうか。

特に書譜の終わりの部分など、ぐいぐいと筆に力を込めながら 字形がくずれるのをものともせず、激昂するかのように節筆を多用しているのを見ると、私はついこんな想像をしてしまうのです。

○なぜ草書で書いたのか

書譜にはもうひとつ疑問があります。

それは、どうして楷書でも行書でもなく、草書で書かれたのかという問題です。

もちろんその当時、孫過庭は草書の名手として聞こえていたことでしょう。

孫過庭の作と伝えられる「景福殿賦」や「草書千字文」を見てもそれは十分にうなずけます。

自らの書論を書くのに、自分が最も得意とする書体で書こうとするのは当然のことです。

しかし、私はそこにはもう一つ大きな意図があるように思います。

書譜に次のような一節があります。

「吏員が事務的なものを書くものや、一般の日常処理にかなった書体は、行書がもっとも適している。

題額や碑や、大字の公用書体には、やはり楷書が第一である。

ところが草書だけ学んで楷書をあわせ学ばなければ、きちんとしたものを書くのに危っかしいし、楷書はできても草書に通じていなければ、手紙などの日常文字はこなせない。」

ここで孫過庭は、楷書、行書、草書の三つの書体をそれぞれに学ぶことの必要性を説いています。

そしてこの後に続けて、王羲之の作品の類いまれなる素晴らしさを賛美しています。

そこで取り上げられた王羲之作品とは、楽毅論、黄庭経、東方朔画讃、太師箴、蘭亭集序、告誓文の六つであり、これらはいずれも楷書と行書なのです。

つまり、孫過庭は、楷書、行書、草書をひとしく学ばなければならない、そして範とするべきものは王羲之である、と言っていながら、王羲之の草書作品については何も示していないのです。

今日の目からすると、王羲之の草書の聖典「十七帖」が含まれていないのは奇異な感じがするのですが、孫過庭の時代には十七帖はまだ編まれていなかったのか、それとも宮廷の奥深く秘蔵されて一般には流布されていなかったのか、あるいは孫過庭があえて言及を避けたのか、実際のところはよく分かりません。

とにかく書譜には王羲之の草書作品については具体的な作品名は触れられていないのです。

○自己宣伝の書?

そしてここからはまたまた私の想像ですが、王羲之信奉者であった孫過庭にとって、自分が最も得意とする草書は、王羲之の衣鉢を継ぐものだとの自負があったのではないでしょうか。

そしてひょっとすると孫過庭は、「草書については王羲之にも範とすべき適当な作品が見当たらない。私が草書で書いたこの書譜こそ、王羲之の草書の神髄を継承するものである。これを習うべし。」と、言外にほのめかしているのではありますまいか。

もしそうだとするならば、孫過庭の書譜とは、王羲之を賞揚しつつも自らを王羲之と同格の存在だとした、傲慢かつ大自己宣伝の書ということになりましょう。

しかしそうだとしても、誰からも文句一つ言わせないほど完璧に書かれているのが、この「書譜」のすごいところなのです。

※書譜の臨書例は「第五章 臨書のすすめ 書譜」をご覧ください。

(参考文献) 中国法書ガイド38 『書譜』 1988年、二玄社