仜饨彂戝岲偒

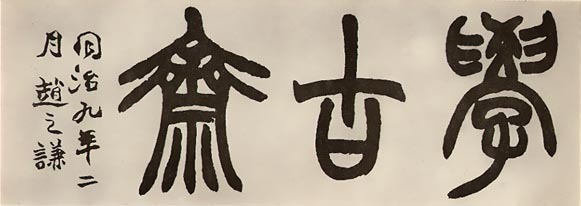

丂塃偺恾偼驸擵尓偺夋巀偵尒偊傞饨彂偱偡丅乽晉婱旣庻乿偲撉傔傑偡丅

丂灢彂丄峴彂丄憪彂丄饨彂丄楆彂偲屲偮偁傞娍帤偺彂懱偺拞偱傕丄巹偼偲傝傢偗饨彂偑岲偒偱偡丅

丂饨彂傪尒傞偲傢偔傢偔偟偰丄懱偠傘偆偑傓偢醳偔側傞傛偆側怱抧傛偄姶妎傪妎偊傑偡丅

丂饨彂偼丄崱偐傜嶰愮擭埲忋傕愄偺拞崙偱惗傑傟偨屆戙暥帤偱偡丅

丂偦偺摉帪偼恖娫偑恄偲捈愙偵岎怣偟偰偄偨帪戙偱偡偐傜丄偄偒偍偄饨彂偼偦偺恎偵庺弍揑暤埻婥傪傑偲傢偣偰偄傑偡丅

丂尰戙偺栚偐傜尒傞偲丄偦偺恄旈揑側偲偙傠偑壗偲傕偄偊偢枺椡揑偱偡丅

丂饨彂偼恅偺巒峜掗乮婭尦慜247擭 - 婭尦慜210擭乯偺帪戙偵帄偭偰丄彫饨偺宍偵摑堦偝傟傑偟偨丅

丂巹偨偪偑晛捠偵饨彂偲偄偆応崌偵偼丄偙偺彫饨傪巜偟偰偄傑偡丅

丂彫饨偼揰夋偑惍棟偝傟丄悅捈丒悈暯傪婎杮偲偡傞婔壗妛揑側宍偵側傝傑偟偨偑丄埶慠偲偟偰廳乆偟偄尨弶揑側暤埻婥傪曐偭偰偄傑偡丅

丂傑偨峔憿揑側柺偱偄偆偲丄饨彂偺嵍塃懳徧丄悈暯丒悅捈尨棟偼丄塃忋偑傝傪忢幆偲峫偊傞灢彂恖娫偱偁傞尰戙偺巹偨偪偵懳偟偰丄崻杮揑側姶妎偺廋惓傪敆偭偰偔傞偲偙傠偑偁傝丄偦偆偟偨揰偑幚偵巋寖揑偱偡丅

丂巹偑惗傑傟偰弶傔偰饨彂偲偄偆傕偺偺懚嵼傪抦偭偨偺偼丄崱堜椊愥庡嵣偺乽愥怱乿偲偄偆嫞彂嶨帍偱偟偨丅

丂摉帪巹偼拞妛惗偱丄偦傟傑偱偼灢彂偲峴彂偖傜偄偟偐尒偨偙偲偑側偐偭偨偺偱丄弶傔偰饨彂偵弌夛偭偨偲偒偺嬃偒偼戝曄側傕偺偱偟偨丅

丂乽壗偩丄偙傟偼丅偙傟偱傕帤偐丅偢偄傇傫柺敀偄帤偑偁傞傕偺偩側丅乿

丂饨彂傪弶傔偰尒偨偲偒丄偦偺偍偳傠偍偳傠偟偄晄婥枴側姶偠偵寵埆姶傪帩偮恖偲丄偄偭傌傫偵偦偺枺椡偺偲傝偙偵側偭偰旘傃偮偔恖偲擇庬椶偁傞傛偆偵巚偄傑偡偑丄巹偼揟宆揑側屻幰偱偟偨丅

丂饨彂偵懳偡傞嫽枴偲娭怱偼屻乆傑偱懕偒丄戞嶰復偺乽堦擭偵堦偮偩偗嶌昳傪巆偦偆乿偺偲偙傠偱傕偍榖偟偟偨傛偆偵丄巹偑弶傔偰帺暘帺恎偺嶌昳傪彂偙偆偲巚偄棫偭偨偲偒傕丄彂懱偼鏢鏞側偔饨彂傪慖傫偩偺偱偟偨丅

仜屶忳擵偺饨彂

丂乽愥怱乿偱饨彂偵嫽枴傪帩偪巒傔偨巹偑崅峑惗偵側傝丄彫尛偄傪偨傔偰弶傔偰攦偭偨饨彂偺朄挓偑丄屶忳擵偺乽椑屶嬒鋙庨尦巚彂乿乮彂愓柤昳憄姧丄侾俋俇俁嶰擭丄擇尯幮乯偱偟偨丅

丂偛棗偺偲偍傝嵶恎偱僗儅乕僩丄搒夛揑偵愻楙偝傟丄偟偐傕廲夋偺嵟屻傪屜偺偟偭傐偺傛偆偵傆偔傜傑偣偰忣姶偨偭傉傝偵堷偒敳偔丄偊傕偄傢傟偸晽忣偵偡偭偐傝傑偄偭偰偟傑偄傑偟偨丅

丂尒傛偆尒傑偹偱昅愭傪姫偒崬傫偱丄懅傪偙傠偟側偑傜摨偠懍搙丒摨偠懢偝偱慄傪堷偙偆偲偡傞偺偱偡偑丄灢彂偟偐廗偭偨偙偲偺側偄崅峑惗偵偲偭偰偼帄擄偺嬈偱偟偨丅

丂偲傝傢偗朻摢偵弌偰偔傞晽偺帤偑擄偟偔偰丄壗搙傕壗搙傕楙廗偟偨傕偺偱偡丅

丂屻偵丄彫椦搇埩偑彂摴媄朄島嵗偺亀惔恖饨彂嶰庬亁偺夝愢偱丄

丂乽巹偼偄偮傕椺偵帩偪弌偡偺偼亀拵亁偲偄偆帤偑彂偗傞傛偆偵側傟偽丄饨彂偺梡昅偼懖嬈偩偲巚偆丅乿

丂偲彂偄偰偄傞偺傪撉傫偱丄側傞傎偳偲巚偭偨傕偺偱偡丅

丂屶忳擵偺饨彂偼慺捈偱壏榓丄偔偣偑側偄偺偱丄弶傔偰饨彂傪妛傇偲偒偺嫵嵽偵偼嵟揔偩偲巚偄傑偡丅

丂偱傕偟偽傜偔偡傞偲丄巹傒偨偄偵昅椡偑側偄幰偑屶忳擵偽偐傝傗偭偰偄傞偲丄傑偡傑偡庛偄傕偺偵側偭偰偟傑偆丄偲偄偆偙偲偵偆偡偆偡婥偑偮偄偰偒傑偟偨丅

丂偦偟偰偦傟偲摨帪偵丄廗偆懳徾偲偟偰傕偩傫偩傫屶忳擵偱偼暔懌傝側偝傪妎偊傞傛偆偵側偭偰偒傑偟偨丅

仜驸擵尓偺乽妛屆嵵乿

丂偦偆傗偭偰廫擭傎偳傕屶忳擵傪傗偭偰偄傞偆偪丄偁傞偲偒弌夛偭偨偺偑驸擵尓偺饨彂偱偟偨丅饨彂媫廇曆偵傕姶怱偟傑偟偨偑丄壗偲尵偭偰傕偙偺乽妛屆嵵乿偲偄偆滸妟偵偼嬃偒傑偟偨丅

丂堦敪偱偟傃傟傑偟偨偹丅

丂偆傞偍偄偨偭傉傝偺嬋慄偱忣姶朙偐偵棫偪忋偑傞乽妛乿偵傑偢栚傪扗傢傟傑偡丅

丂娵乆偲惙傝忋偑偭偨傓偭偪傝偟偨慄偼偼偪偒傟傫偽偐傝偱偡丅

丂偦偺堦曽偱丄忋晹拞墰偺乽亊乿偺婲昅丒廔昅偵偼塻偄姶妎偑傂傜傔偄偰偄傞偙偲偑塎偊傑偡丅

丂偆偐傫傓傝偼偟偭偐傝偲忋晹傪庴偗巭傔側偑傜丄乽巕乿偺偨傔偺嬻娫傪峀乆偲嶌傝弌偟偰偄傑偡丅

丂乽巕乿偼忋晹傪僐儞僷僋僩偵愜傝忯傒丄偦偺懌偼娚傗偐偵塃夞揮偝偣側偑傜丄搑拞傑偱偼傎傏悅捈偵堷偒壓傠偟丄椉庤偲偺岎揰偺偁偨傝偐傜戝偒偔嵍偵僇乕僽偝偣偰巚偄愗傝挿偔怢偽偟偰偄傑偡丅

丂偦偺僶儔儞僗偺愨柇側偙偲偲偄偭偨傜偁傝傑偣傫丅偁偲傎傫偺彮偟偱傕嬋傝傪偒偮偔偟偨傜乽妛乿帤慡懱偑偑傜偑傜偲壒傪棫偰偰曵傟偰偄偭偰偟傑偆偙偲偱偟傚偆丅

丂偦偺堦曕庤慜偱摜傒偲偳傑傝丄偟偐傕梋桾偝偊尒偣偰偄傞偺偼偝偡偑偲尵偆偟偐偁傝傑偣傫丅

丂乽屆乿偺堄抧偭挘傝側昞忣偵傕庝偐傟傑偡丅

丂戞堦夋傪驸擵尓摼堄偺業朜偱悅捈偵懪偪崬傫偩屻丄偄傢備傞媡擖暯弌偺昅朄偱偖偄偖偄偲塃偵墴偟愗偭偰偄傑偡丅

丂偟偐偟戞擇夋栚偺廲夋偲側傞偲丄愇擛偺傛偆側堦愗偺懨嫤傪攔偟偨峾揝偺傛偆側慄幙偲偼偪偑偭偰丄備偭偨傝偲備傜偓側偑傜昅傪塣傫偱偄偭偰廔昅傪傎傫偺彮偟塃偵棳偟偰偄傑偡丅

丂偙偺曈偑驸擵尓摿桳偺儘儅儞僠僔僘儉偱偁傝丄尒傛偆偵傛偭偰偼堦庬偺僨僇僟儞僗丄戅攑偲傕尒偊傞傕偺偱偡丅

丂傕偭偲傕偦傟偑巹偺傛偆側驸擵尓偺僼傽儞偵偲偭偰偼偨傑傜側偄枺椡側偺偱偡偑丅

丂偦偟偰摪乆偨傞乽釼乿偺棫偪巔偵偼崨傟崨傟偟傑偡丅

丂斨愇偺戝墶峧偑恗墹棫偪偟偰丄巐曽偵偵傜傒傪偒偐偣偰偄傞恾偲偄偭偨傜傛偄偱偟傚偆偐丅

丂偦傟偲傕嫗寑偺攅墹暿昉偵弌偰偔傞崁塇偱偟傚偆偐丅

丂崑壺埡啵丄偒傜傃傗偐側堖憰傪恎偵傑偲偭偨崁塇偑丄娍孯偵曪埻偝傟偰巐柺慯壧丄傕偼傗偙傟傑偱偲嬹旤恖偵暿傟傪崘偘丄嬅慠偲揤傪嬄偖巔偵傕尒偊偰偒傑偡丅

丂昅夋偺擏晅偒偑傛偔偰憰忺惈枮揰丅偦偺巔偼辶榝揑偱偝偊偁傝傑偡丅

丂偟偐傕巕嵶偵娤嶡偟偰傒傞偲丄偙傟偩偗懢偄揰夋傪廲墶偵攝抲偟偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢暘娫晍敀偑偒偪傫偲庣傜傟丄敀偄晹暘偑偟偭偐傝偲巆偝傟偰偄傞偙偲偵嬃偐偝傟傑偡丅

丂摿偵忋晹拞墰偵奐偄偨敧偮偺憢偼堦偮傕偮傇傟傞偙偲側偔丄塻偄娽嵎偟偲側偭偰偙偺暥帤偵朙偐側昞忣傪梌偊偰偄傑偡丅

丂偳傫側偵忣姶傪惙傝忋偘傛偆偲傕丄峔憿惈傪曻婞偟偰棳偝傟偰偟傑偆偙偲偼側偄丅

丂偙偺帤傪尒偰偄傞偲丄拞崙恖偺娍帤偺峔憿惈偵懳偡傞愨懳揑側怣擮傪奯娫尒傞巚偄偑偟傑偡丅

丂偲偙傠偱巹偼丄偙偺驸擵尓偺饨彂傪尒傞偨傃偵丄彂嶌幰偺帒幙偁傞偄偼彂嶌昳偺昳奿偲偄偆傕偺偵偮偄偰峫偊偝偣傜傟偰偒傑偟偨丅

丂偐偮偰徍榓傕廔傝偛傠偺彂摴奅偱偼丄惣愳擩傗惵嶳悪塉側偳偑撈憂揑側饨彂嶌昳傪師乆偵敪昞偟偰偄傑偟偨丅

丂偦傟傜偼饨彂偺帤宍傪嬌抂側傑偱偵曄宍偝偣偨傝丄偵偠傒傗偐偡傟傪弌偟偰曄壔傪偹傜偭偨傕偺偱偟偨丅

丂巹偺偄偆偲偙傠偺愴屻昞尰岠壥帄忋庡媊偺傂偲偮偺昞尰宍懺偱偡丅

丂偦偟偰岞曞揥棗夛偺棽惙偺拞偱丄偦傟傜偺孹岦偵曧偭偨懡偔偺饨彂嶌昳偑敪昞偝傟偰偄傑偟偨丅

丂巹傕摉帪丄尰戙偺饨彂嶌昳偲偄偆傕偺偼偦偺傛偆偵彂偔傕偺側偺偐偲巚偭偰丄偢偄傇傫偲傑偹傪偟偨傕偺偱偡丅

丂偲偙傠偑丄偙偺驸擵尓偺饨彂偼丄偦傫側尒偊摟偄偨昞尰岠壥傪慱偍偆偩偺丄曄壔傪弌偦偆偩偺丄恖栚傪堷偙偆偩偺丄偦傫側偗偪偔偝偄椆尒偼傑偭偨偔偁傝傑偣傫丅

丂帺暘偺怣擮偵偟偨偑偭偰丄彂偔傋偒偲偙傠偵摪乆偲昅傪恑傔傞丄偨偩偦傟偩偗偱偡丅

丂偦傟偩偗偱偙傟偩偗偺昞尰傪偟丄娤傞傕偺傪姶扱偝偣傞丄偦偺偙偲偵巹偼偨偩偨偩姶暈偟偨偺偱偡丅

仜饨彂偺巊偄偳偙傠

丂偙偺驸擵尓偺嶌昳偼丄傕偆傂偲偮偺揰偱巹偵帵嵈傪梌偊偰偔傟傑偟偨丅偦傟偼丄饨彂偲偄偆彂懱偺巊偄偳偙傠偱偡丅

丂饨彂偵偼屆戙暥帤摿桳偺尨弶揑側枺椡偑偁傝傑偡丅傑偨憫廳側暤埻婥偑偁傝傑偡丅

丂偟偐偟斀柺丄壗偲偄偆暥帤側偺偐堦栚尒偨偩偗偱偼暘偐傝偵偔偄偙偲傕帠幚偱偡丅

丂尰戙偺揥棗夛偱尒偐偗傞饨彂嶌昳偺拞偵偼帪愜丄巻柺傪懡悢偺饨彂偱偓偭偟傝杽傔恠偔偟偨傕偺偑偁傝傑偡丅

丂嶌幰偑偳偆偄偆偮傕傝偱彂偄偰偄傞偺偐抦傝傑偣傫偑丄尒傞傎偆偐傜偡傞偲丄敀偲崟偺傑偩傜柾條偵偟偐尒偊傑偣傫丅

丂偨偩偱偝偊丄彂偺嶌昳偼撉傔側偄丄壗偑彂偄偰偁傞偺偐暘偐傜側偄偲偄偆偙偲偱昡敾偑埆偄偺偱偡丅

丂彂摴拠娫偵偝偊撉傫偱傕傜偊側偄傛偆側饨彂偺懡帤悢嶌昳傪嶌傞偲偄偆偙偲偼丄嵟弶偐傜撉傑傟傞偙偲傪嫅斲偟偰偄傞偲偟偐巚偊傑偣傫丅

丂偦傟偩偗偺怣擮偲妎屽傪傕偭偰傗偭偰偄傞偺側傜暿偱偡偑丄墲乆偵偟偰偦偆偟偨嶌昳偼暵嵔揑側彂摴奅偺拞偱棳峴偵捛悘偟偨偩偗偺傕偺偱偁傞偙偲偑懡偄傛偆偱偡丅

丂堦斒揑偵偼丄尒傞恖偵撉傫偱傕傜偊傞饨彂嶌昳偲偄偆偺偼丄偣偄偤偄悢暥帤偑傛偄偲偙傠偱偟傚偆丅

丂偦偆偟偨揰偐傜偡傞偲丄驸擵尓偺偙偺嶌昳偼丄幚偵饨彂偺巊偄偳偙傠傪怱摼偰偄傞偲尵偊傑偡丅

丂妛屆嵵偲偄偆丄偍偦傜偔偼暥恖杗媞偑廤偆暥壔偺崄傝崅偄暥朳屆娺揦偺娕斅偲偟偰偼丄楌巎偲揱摑傪姶偠偝偣傞嵟屆偺彂懱偱偁傞饨彂偑嵟傕傆偝傢偟偄丅

丂妟偵宖偘傟偽愇旇偺饨妟偺傛偆側憫廳側庯傪弌偡偙偲偑偱偒傞偟丄暥帤傕傢偢偐嶰暥帤丄偄偢傟傕灢彂偵嬤偄宍側偺偱撉傒娫堘偊傞偍偦傟偼側偄丅

丂偒偭偲驸擵尓偼偦偆偟偨偙偲傪傢偒傑偊偨忋偱偙傟傪彂偄偨偵堘偄偁傝傑偣傫丅

丂偦偆偄偆傢偗偱丄驸擵尓偺乽妛屆釼乿偼偦偺彂帺懱傕慺惏傜偟偄偟丄饨彂偺巊偄偳偙傠傪墴偝偊偰偄傞偲偄偆揰偱傕嫵偊傜傟傞偲偙傠偑懡偔丄巹偵偲偭偰偺廳梫側巜恓偲側偭偰偄傞偺偱偡丅

丂

乮嶲峫暥專乯丂彂摴媄朄島嵗亀惔恖饨彂嶰庬亁丂侾俋俈俇擭丄擇尯幮