○展覧会のアイドル

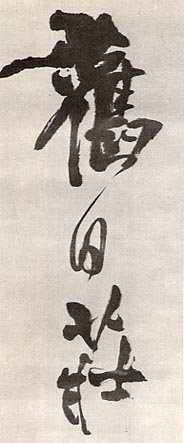

私が王鐸を初めて知った1970年ごろには、王鐸は書道界とりわけ展覧会のアイドルとしてもてはやされていました。(右図は王鐸の署名)

書道の展覧会は全盛期を迎え、展覧会に出品しなければ書をやっているとは言えず、だれもが必死になって展覧会の作品作りに追われ、賞取り競争に明け暮れていました。

展覧会の競争に勝ち抜くためには、巨大な紙面を充実させ、見栄えのするスタイルで作品をまとめ上げなければなりません。

王鐸の奔放な字形やうねるような連綿、それにめりはりのきいた書風は、この展覧会作品にぴったりの表現スタイルだったのです。

今思い起こすと、当時の風潮は「戦後表現効果至上主義」とでも名付けたいほど、ひたすらに表現効果を追い求めた時期であったように思います。

日展や大手新聞社の主催する大規模な書道展が次々と開催され、西川寧や青山杉雨、村上三島などの領袖達が巨大な団体を率いて、個性の強い作品を次々と発表していました。

特に王鐸に関していえば、村上三島は王鐸の書法を自家薬籠中のものとしたとの評判が高く、華麗な行草体の作品をものしていました。

村上三島が書いた作品があまりにも王鐸そっくりなので、ある時、鈴木翆軒が感心のあまり、「もし落款なかりせば」とまで言ったというのは有名な話です。

当時高校生であった私はこの話を聞いて、「これこそ『真を乱る』ということだ。自分もそのぐらい練習しなければ」と妙に肩に力が入ったことを覚えています。

私が当時習っていた書道塾の先生がやはり行草主体の書風で、展覧会の作品を書くなら王鐸をやったほうがよいと勧められたこともあって、私もしばらく王鐸の長条幅の臨書のまね事をやっていました。

墨をたっぷりつけたところが際立ったアクセントになっているのを見て、なるほどこうやると作品にめりはりがつくのかと感心したり、かすれた筆をこすりつけるように続けていく様子を見て、この筆力の強さはたいしたものだと感服したり、デフォルメされた文字を次々と連綿させていく見事さに見とれながら、いくらやっても自分にはできそうもないなあと落胆したりしながら習っていたものです。

○書道史的視点の欠落

王鐸が弐臣(じしん)伝中の人物で、明と清の二朝に仕えた評判の悪い人物、場合によっては裏切り者とまで呼ばれている人物だということは私も知っていました。

しかし当時の私の受け止め方としては、

「それはそれとして、作品が素晴らしいんだからいいじゃないか。明と清の二朝に仕えたといったって、昔だから非難されるけど、今だったら勤めている会社がつぶれたら別の会社に行くのは当たり前じゃないか。とにかく自分たちは王鐸の素晴らしい書芸術を味わって、自分の作品に生かせばいいのさ。王鐸の書風を借りて展覧会で賞を取ったら、王鐸先生だって草葉の陰で喜んでくれるってもんだ。」

という程度のものでした。

つまり、当時の私に決定的に欠落していたのは、

「王鐸はなぜこのような表現をしたのか。それを私たちはどう評価し、どう受け止めるべきか。その上で、私たちが王鐸を習うというのはどういう意味があるのか。」

という書道史的視点だったのです。

○苦渋の書

そういう目で今、改めて王鐸を見直したとき、私は王鐸の書は見た目の派手さとは逆に「苦渋の書」なのではないかと思います。

王鐸の書の底には暗いどろどろしたおりのようなものがあります。

王鐸は、自らの心の底に沈殿した、やり場のないおりを振り払おうとして、あのような一見奔放に見える書を書いたのではないでしょうか。

ちょっと見にはとても派手な書ですが、よく見るとわざとらしさが透けて見え、王鐸の苦悩が覗けるようです。

右の図を見て下さい。

最初は「舊」という字ですが、このだぶだぶの墨はどうでしょう。

こんなに墨をつけたら文字が真っ黒になるどころか、墨が流れ出すのは分かり切っているのに、それにかまいもしない。

王鐸は決して、現代の我々の言うところの表現効果をねらって墨をにじませているわけではありません。

この時の王鐸の気持ちを強いていうなら「投げやり」でしょうか。

わざとらしくこすりつけた渇筆も王鐸の特徴です。

決して宋の米元章のように切れ味鋭く、快調に飛ばしているわけではありません。

仕事や日常生活で意のままにならない「いらだち」を、書にぶつけているかのようです。

字形をゆがませ、右に左にうねりながら次々と連綿される文字群は実に魅力的です。

しかし王鐸は決して今でいう芸術家を気取って、変化に富んだ芸術作品を創っているのではないでしょう。

これらの一見芸術的表現と見えるものは、時代の流れに翻弄され身をよじらせながら、何とか生き延びようとしている王鐸の「あがき」と見ることはできないでしょうか。

王鐸はあれだけの量の作品群を残しているのですから、書を書くことが好きだったことは間違いありませんし、自分の書に対して相当な自信を持っていたことも疑いありません。

そして残された作品からも、

「この筆さばきを見てみろ。字なんてどんな形にもできるし、どんなにやりたい放題やっても最後は見事に着地を決めることができるんだぞ。どうだ。」

といううそぶきが聞こえてきます。

そこには自分の技に溺れて筆を弄する者の、一種のふまじめさがあります。

さらに深読みするならば、王鐸は要職にありながら政局に疎く、無能の官僚と誹謗され、また敵に降って優遇されたため弐臣とよばれて白眼視されたことと無縁ではないように思えます。

本業の政治の世界では力を発揮できず、書の世界に逃避して書の世界でしか自分を主張できなかった王鐸の「空威張り」ともとれそうです。

以上のような観点から、私は王鐸の書を「苦渋の書」ととらえています。

そして王鐸の苦渋は、時代と場所こそ違え、現代に生きる私たちとも共通の部分があることを感じざるをえません。

私たちが王鐸に共感する本当の理由は、その一見華麗な筆技にではなく、王鐸の苦悩を共有できるところにこそあるのではないかと思います。

○言葉を無視したところに生まれた表現

王鐸についてもう一つ注意しておきたいことは、王鐸の奔放とも見える連綿草は言葉を無視したところに生まれたという事実です。(右図は王鐸「臨王献之・王羲之帖」)

王鐸の第一人者と目されている村上三島へのインタビューをまとめた『書と人間』の中に、次のような一節があります。

「不思議なことに、王鐸にはオリジナルの草書作品がありません。王鐸は詩人でもあり、『擬山園選集』など、大部の詩集もたくさん残しておりますが、そのほとんどは行書作品で、草書で自分の詩を書いたものはありません。王鐸の素晴らしい草書はすべて王羲之やその子供の王献之の臨書なのです。」

ここには王鐸の書に対する二つの態度の違いが指摘されています。

つまり、王鐸は王羲之などの法帖を臨書するときには遠慮なく連綿草で書いたのです。

逆に言えば、自分の苦悩を発散させるような連綿草を書きたいときには、その素材として王羲之などの法帖の字面だけを借りたのです。

事実、王鐸の臨書は原帖に全く似ていないのみならず、脱字が多くて文意も通らないことで知られています。

王鐸にとっては法帖の言葉の意味はどうでもよく、というより言葉の意味を故意に無視することによって、あのような奔放な書きぶりが可能になったのです。

しかし王鐸も、自作の詩を書くときには言葉の意味を無視することはできません。

その上、詩文の内容を正しく伝える必要があることから、自作の詩の場合は連綿草ではなく、時に謹厳とも見える行書で書いたのです。

○書表現の逆説

王鐸の連綿草がなかったならば、王鐸の書の魅力は半減していたことでしょう。

しかしその王鐸の連綿草は、なんと言葉を書かないことによって生まれたものなのです。

言葉を書くことを基本的な約束事として成り立っているはずの書が、あえて言葉を無視することによって、新しい表現を生み出した、という逆説がそこにあります。

これは単に、王鐸がいい加減な臨書をやったということで済まされる問題ではありません。

我々外国人が王羲之の法帖を臨書するのであれば、どうせ読めないのだからと言葉の意味は最初から無視し、点画の形状や組み立て、文字の形、全体構成だけを学ぶこともあるでしょう。

そしてそうしたことに何の抵抗も罪悪感も感じはしません。

しかし、王鐸にとって王羲之の法帖は、古文とはいえ自国語で書かれています。

礼部尚書(文部大臣)にまでなったエリート官僚の王鐸にとっては、王羲之の法帖を読むのに何の不自由もなかったことでしょう。

それなのにその言葉の意味を無視し、臨書に都合のいい部分だけを取り出して書き連ねているのです。

自国語で書かれている言葉の意味をあえて無視するには、ある種の覚悟と開き直りが必要です。

王鐸にそうさせたものは何なのでしょうか。

私はそこに王鐸の書に見られる、投げやり、いらだち、あがき、そして空威張りと共通したものがあるように思います。

さらにいえば、王鐸にとっての王羲之とは、終生臨書を繰り返したことでもわかるように、書における精神的支柱とも言うべき存在だったはずです。

そうした王羲之の法帖の言葉の意味の連なりを、たとえそれが当事者間でしか意味の通じない手紙文だからといって無視するということは、相当の覚悟がなければできません。

こう考えると、王鐸のやったことがいかに常識はずれであり、言葉の上に成り立つ芸術である書に対する反逆であり、王羲之に対する冒瀆であるかということが分かります。

王鐸独特の表現である連綿草は、そうした王鐸自身の苦悩と矛盾とをくぐりぬけた上に成り立っているものなのです。

○現代の書を省みて

ところで翻って考えてみると、王鐸のとったこうした態度は、現代日本の書家たちにそっくり引き継がれています。

読めもせず意味もよく分かりはしない漢詩をただ素材として扱い、筆技をひけらかすという目的のためだけに、書を書く。

そうした態度が極めて当たり前どころか、書芸術の本来的な在り方として受け入れられています。

しかし、あえて言葉を無視することによって自分自身の表現を生み出した王鐸の内なる苦悩や矛盾を考えもせず、安易にそのやり方だけをまね、あまつさえ王鐸の技巧だけを手軽に拝借して作品作りに役立てようとするのは、とんでもない見当はずれというべきでしょう。

王鐸に限らず、そろそろ書の古典の本質というものを真剣に考えるべき時期に来ているように思われます。

(参考文献)なにわ塾叢書59 村上三島 『書と人間』 1995年、ブレーンセンター

季刊墨スペシャル28 『中国書道史の十人』 1996年、芸術新聞社