○奴隷の書?

私の知人が、家に表札を掲げることになり、お店の人と話していたときのことです。

幾つか示されたサンプルのうちに、横長の書体でなかなか趣のある字があり、彼はこれがたいへん気に入りました。

これにしようか、ということで話がまとまりかけたとき、お店の人がこう言ったのだそうです。

「これは隷書っていうんですよね。隷書の隷は奴隷の隷。中国で古い時代に使われていたらしいですよ。」

お店の人に悪気がなかったのは明らかですが、知人にしてみれば、

「わが家の門口に掲げる表札が、いくらなんでも奴隷の字じゃなあ。」

といって別な書体に代えたそうです。

楷書、行書、草書、篆書、隷書と五つある漢字の書体はどうしてそうした名前で呼ばれているのでしょうか。

楷書の楷というのはもともと木の名前で、辞書によれば「ひのきに似た常緑高木。幹も枝もまっすぐに伸びる。」とあります。

楷の木は孔子が好んだといういわれのある木で、いかにも折り目正しい書体の名称としてふさわしい感じがします。

行書は行くが如しですから、人が歩くように動きのある書体ですし、草書は草率という言葉もあるように、粗く簡略化した書体のことです。

篆書の篆は曲がりくねったという意味らしく、曲線を用いた原初的な書体です。

こうした中で、隷書だけがなぜ隷というあまり芳しからぬ名前で呼ばれているのでしょうか。

表札屋さんでなくとも、奴隷に結びつけて考えたくなるのも無理はありません。

1974年に出版された二玄社の「書道講座月報」に載っている伏見冲敬の話を聞いてみましょう。

「ぼくの解釈では、おそらく前漢の中頃あたりからですかね、隷書が事務官、役人の正式書体になったんじゃないかと思うんです。

その前は例えば詔書のようなものは篆書で書かれたという証拠があるんですね。

で、後には重要な文書は題字だけ篆書で書いて、本文は隷書で書いてよろしい、という風になっていったんじゃないかと思うんです。

そして、その頃から史書とか吏書とかいう語が出てきた。

そして今度はそういう名称が口で伝えられていくうちに、文字を忘れてしまって音が近い隷という字が使われるようになったんじゃないかと思うんです。」

たしかに、現代中国語においても、吏と隷はいずれもliの四声でリイと発音しますから音は通じます。

しかし同じ発音の文字はほかにもたくさんあるのです。

例えば、力書でもいいし、歴書、暦書でもいい。

立書でも粒書でも笠書でももちろん吏書のままでもいいわけです。

利書なら商売繁盛、レイシの茘書なら楊貴妃ならずともおいしそうだし、麗書ならこれ以上ない美しい呼び名です。

同じ発音の文字がこれほどありながら、よりによって奴隷の隷が選ばれるとは、どうにも合点がいきません。

私の想像では、「隷」には、つきしたがう、隷属するという意味があることから、当時の正式書体である篆書につき従う書体、つまり篆書の一つ下にランクされる実用書体という意味で隷書と呼ばれるようになったのではないかと思っています。

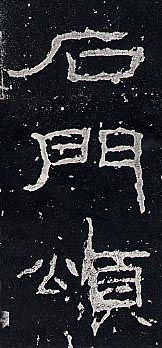

さて、書体の名前の詮索はこれぐらいにして、今回は数ある隷書の古典の中で私が一番好きな「石門頌」についてお話しすることにいたしましょう。

○石門頌とは

石門頌について語るとき、まず当時の状況からお話しなければなりません。

今から二千年ほど前の後漢時代、長安から蜀の中心地成都に行くためには、険しい秦嶺山脈を越えなければなりませんでした。

主なルートは四本ほどあり、そのうちのひとつが褒斜道(ほうやどう)と呼ばれる道でした。

褒斜道は、眉県から秦嶺を越え、褒水という河に沿って漢中に至るもので、長さは235キロメートルに及んでいます。

褒斜道という名前の由来は、この道が褒水沿いの道筋であり、秦嶺を分水嶺として南側を褒谷、北側を斜谷といったため、それらを合わせて名付けられたものです。

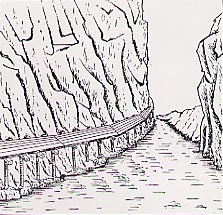

とにかく想像を絶する険しい道だったらしく、断崖絶壁のところには岩に孔をあけて横に桁を差し込み、それを下から柱で支え、その上に板を渡して道としたいわゆる「桟道」をつけたり(上図は桟道の想像復元図。中国法書ガイド3『石門頌』より)、トンネルを穿ったりして道を通さねばなりませんでした。

ところがこれほどの苦労を重ねて開通させたこの褒斜道でしたが、西暦107年には異民族である西羌の侵略によって破壊されてしまいました。

しかしこれでは不便極まりないというので、当時司隷校尉の官職にあった楊孟文が皇帝に再三奏上した結果、125年にようやく皇帝の裁可が下り、その後完成して褒斜道は再び開通したのでした。

その後、148年に至って、漢中大守であった王升がかつての楊孟文の功績を称えて刻したのがこの石門頌です。

「石門」というのは褒斜道の南端、漢中市に近い所にある長さ15メートルほどのトンネルです。

石門頌はこの石門の洞内の西側の壁のほぼ中央部に刻されていました。

「刻されていた」と過去形で表現したのは、1973年になってこの地にダムができたために石門は湖の底に水没してしまい、石門頌が刻されたままの状態ではもはや見ることができなくなってしまっているからです。

ダム工事に伴い、石門頌など洞内に刻されていた著名な石刻は1971年に崖壁から切り取られ、現在では漢中市博物館に展示されています。

○ユーモアを湛えた書

さて、石門頌がそうした歴史を踏まえたものだということを理解した上で、さっそく石門頌の拓本を見てみましょう。

まず、下の図のような大きな碑額の文字が目に飛び込んできます。

「故司隷校尉楗為楊君頌」

自然の岩壁にそのまま刻した摩崖碑のため、拓本に取ったものを見ると岩肌の凹凸によって曖昧模糊とした印象を与えますが、その中から浮かび上がる古色蒼然たる姿は、まさしく漢代の息吹を伝えているような感じがします。

「故」は、偏の古をがっちりと構築した後、つくりの攵の点画を広々と配しています。

最終右はらいのどこまでも続いていく伸び伸びした感じは実に気持ちがよいですね。

「司」は全体の構造はしっかりと形づくられていますが、一つひとつの点画は小刻みに揺れ動いています。

これは表面が整えられていない摩崖碑のため凹凸が多く、実際に書かれた筆跡以上に変化に富んでいるように見えるためでしょうが、この微妙な味わいは実に魅力的です。

次の「隷」と「校」は、まるで薪を乱雑に積み上げたような雰囲気で微笑ましいですね。

そして「尉」の左右のバランスの取り方ははどうでしょう。偏は左へ左へと流れて行こうとするのに対し、それをつくりの「寸」がしっかりと引き留めています。

とりわけ「寸」の横画の派勢は、偏の左はらいに対抗して力の均衡を保つ上で大きな役割を果たしています。

「楗」は伸びやかな「木」と密度の高い「建」との対比が見事です。「木」の長い左払いと「建」の延饒とが引っ張り合ってうまくバランスが取れています。

「為」も左払いを伸び伸びと書いて文字に動きを出しています。

「楊」は剥落部分があってよく見えませんが、左下への方向性が窺えます。

「君」は頭でっかちで愛嬌のある字形です。上大下小のいわゆる福助型ですね。

最後の「頌」は折り目正しく書いて全体をまとめています。

この碑額に特徴的に見られるように、石門頌は全文にわたって楽しい文字がいっぱいです。

自然にゆがんだ飾り気のない素朴な文字群と、思う存分手足を伸ばした自由闊達な姿には、天衣無縫とも言うべき魅力があります。

しかも文字の構えを見ると、時折バランスを崩しそうになりながらも、決して点画がばらばらになることがなく、文字としての構造をしっかり保っているところは、さすが中国人だと感心させられます。

この石門頌の感じを一言でどう言い表そうかと言葉を探し求めると、ユーモアという言葉に行き当たります。

古来、上手な書、立派な書には事欠きませんが、ユーモアを感じさせる書というのはあまりありません。

石門頌はそんな中で珍しくユーモアを湛えた書です。

しかも、このユーモアは決してわざとらしいものではありません。

今時のテレビタレントのようにウケねらいとか、笑いを取ってやろうなどというさもしい根性は微塵もありません。

大まじめで悠々と書いていって、行き当たりばったりのようなところがありながら、文字の構造と力学はちゃんとわきまえている、という大人のユーモアなのです。

そしてその線質たるや恐ろしく充実しており、「命」の長縦画(下図)などのように、大向こうをうならせるような大胆なこともやってのけるのです。

この石門頌を眺めていると、

「だいたい、日本人の書は神経質すぎるんだよ。」

とでも言うような書者のつぶやきが聞こえてきそうです。

○現場で書けといわれたら

ところでこの石門頌は、前述のとおり石門というトンネルの中に刻されているわけですから、壁面は当然アーチ状に湾曲しています。

石門頌は高さ261センチメートル、幅205センチメートルという大きなものですが、漢中市博物館に陳列されている原石の写真を見ると、ちょうど真ん中あたりで折れ曲がるように手前に傾いており、上部は見る人が仰向かないと正対できないぐらいに湾曲しています。

ここで想像をたくましくするのですが、もしも私が

「トンネル内部の壁面に字を書け。高さ2.6メートル、幅2メートルで毎行30文字の22行、計655字。書体は隷書だ。」

と命ぜられたなら、どれほどたまげることでしょう。

今でこそどんな大きさの紙でもありますし、紙は使い放題ですから、練習を重ねて清書を書き、それを石屋さんに渡して刻ってもらうこともできますが、石門頌が作られた後漢の148年ではそうはいきません。

なにせ高校の世界史で習ったとおり、蔡倫が紙を発明したとされるのがそのわずか43年前の105年なのですから。

とすれば方法はただひとつ、トンネル内の現場に行って、壁面に直接文字を書きそれを石屋さんに刻ってもらうしかありません。

そこで、実際にどうやって書いたものかを想像してみます。

現代の私たちが文字を書く場合、紙を下に置いて鉛直方向に筆を使います。

ところがこの石門頌をトンネル内の現場で書こうとした場合、垂直に立ち上がった壁面に書くわけですから、筆を水平に使わざるをえません。

それどころか、壁の上の方は湾曲していますから、ここに文字を書くには仰向いた姿勢で、筆は鋒先が上で軸が下という不自然極まりない状態で書かなければならないのです。

おそらくは足場を組んで寝台のようなものをしつらえ、体を支えながら書いたのでしょう。

数文字も書かないうちに手は痺れ、筆に含ませた墨は軸を伝って手の方にだらだらと流れ落ちてきたことでしょう。

その上、石門トンネルの長さはわずか15メートルとはいえ、石門頌はそのほぼ中央部に刻されていましたから、採光も十分ではなかったと考えられます。

石門頌を書いた人は、蝋燭の薄暗い光をたよりに、手の痺れに耐えながら垂れてくる墨を拭いつつ、一点一画、息をころしてじっくりと書き進めたことでしょう。

○とんでもない勘違い

ここまで想像を広げてきて私ははたと気がつくのです。

今しがた私が「ユーモア」と呼んだ石門頌の字形のゆがみや自由闊達な姿は、書者がでこぼこの壁面と戦いながら不自由な姿勢で必死に書き進めていく中で生まれたものではないかと。

それは、ユーモアなどという呑気な話ではなくて、書者と壁面との格闘の証しではないかと。

だとすれば、ここでまた私はとんでもない勘違いを犯したことになります。

現代に生きる我々はついつい無意識のうちに自分たちの常識を前提にして、過去のものごとを判断しがちです。

手本の形に切り揃えられた拓本を前にしながら、ここの形が面白いだの、ここは自分の作品に使えそうだの、ここは形がおかしいから飛ばしておこうなどと勝手なことを言っています。

しかし書の古典は、ある特定の時代に、特定の場所で特別の理由によって、他の誰でもないまさにその書者によって、その書者が選んだ特定の道具を用いて書かれたものなのです。

その現場がどんな状況であったか、書者がどのような状態でどんな気持ちで書いたのかを知ることなくして、真にその書を理解することはできません。

「書は、それが書かれた場面と状況に即して読み解かなければならない。」

この石門頌を見ながら私は自戒を込めてもう一度この言葉をかみしめています。

(参考文献)『書道講座月報』7 隷書、1974年、二玄社

中国法書ガイド3 『石門頌』 1989年、二玄社