○よい書、うまい書

第二章の「書の鑑賞とは」のところで、書の見方について簡単に述べましたが、ここではもう一歩突っ込んで、書の作品というものをどのように評価すべきかということについて考えてみたいと思います。

さて、どんな書をどう評価するか、ということはなかなか難しい問題です。

筆が躍動して精神の崇高ささえ感じさせる、すばらしい書。

書きぶりは達者だがこれ見よがしに技術をひけらかしていて、嫌味を感じさせる書。

何十枚も書いたと見えて完成度は高いけれど、感動が伝わってこない書。

へただけど一生懸命に書いた様子が伝わってくる、ほほえましい書。

ヘタウマを気取っていてわざとらしさが見える、鼻持ちならない書。

古来、いろいろな書に対して様々な評価がなされていますが、多くの場合は、感覚的あるいは情緒的な言葉によって、印象を語るものにしか過ぎないようです。

でも、どれほどたくさんの形容詞を用いても、その書作品を真の意味で評価したことにはなりません。

ここでは、書を評価する場合には、どのような項目をどのような観点から見ていったらよいのかということについて、私なりのとらえ方をお話しします。

○書の三要素

一般的に言って、書作品を構成する要素としては、書者(誰が書いたか)、書かれた言葉(何と書いてあるか)、書きぶり(どのように書かれているか)の三つがあります。

ここではこれらを書の三要素と呼ぶことにします。

まず、これらの三要素が書を評価する上で、どのような意味を持ち、どのような重みを持つのかということから見ていくことにしましょう。

○誰が書いたか

書作品の評価に当たってはまず第一に、その書を誰が書いたかということが重要なポイントになります。

例えば自分がお世話になった恩師が書いたものであったり、自分の可愛い孫が書いたものであったりする場合には、何が書かれているか、あるいはどのように書かれているかという点を抜きにしても、その書作品はその当人にとって、十分に価値あるものとなります。

私の父などは、私の子供つまり自分の孫が保育園の時に書いた、たどたどしいひらがなの習字を、数年後の今でも壁に飾っているほどです。

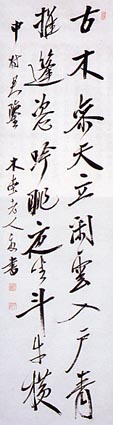

さらに、歴史上著名な人物、例えば西郷隆盛であるとか犬養毅(右図)とかが書いたものであったりする場合には、その書はその人物の名声によって、より多くの人々にとって価値あるものと見なされます。

○何と書いてあるか

第二の要素は、そこに何という言葉が書かれているかです。

書を見る人は必ずといってよいほど、そこに何と書かれているかを知ろうとします。

これはもう、本能的な衝動といってよいほどです。

書というものが言葉を書くという約束事の上に成り立っているものである以上、それは当然のことといえましょう。

もしもそこに何と書かれているのかが分からないと、鑑賞する人は物足りなさと居心地の悪さがいつまでも消えず、書を鑑賞したという満足感に浸ることができません。

○どのように書かれているか

第三の要素は、どのように書かれているかということです。

これは専門の書家や私たちのように趣味で書を楽しんでいる人達にとって、最大の関心事です。

書の書きぶりを評価する観点には次の二つがあります。

一つ目の観点は、俗に言ううまいか下手かという観点です。

うまい下手を問題にする場合、その前提として必ず何らかの基準を想定しています。

その基準は、あるときはきちんと整った九成宮醴泉銘風の楷書であったり、あるときは王鐸風の連綿草であったり、さらには現代の人気書家の書風であったりします。

こうした、いわば理想型ともいうべきスタイルにどれだけ近いかという尺度でもって、目の前の作品のうまい下手の評価を下しているわけです。

これは言い換えれば、ある規範となるスタイルを設定して、その作品の技術レベルがどの程度にまで到達しているかということを測定していることにほかなりません。

この評価方法は、次に述べる「よい悪い」の評価方法に比べてより客観的なものですから、ここではこの評価の観点を「客観的到達度」と呼ぶことにします。

二つ目の観点は、観る人にとってその作品がよいか悪いか、あるいは好きか嫌いかという観点です。

よし悪し、好き嫌いでは区分が単純すぎるというのであれば、その作品のもつ表情やムード、雰囲気に共感できるかどうかと言い換えてもよいでしょう。

鑑賞者のレベルにもよりますが、その作品がどれだけ豊かで深いメッセージを含んでいるか、書いた人の人柄をどれだけ彷彿とさせるか、どれだけ見る人の心に響かせるものを持っているかという観点です。

この場合は特に基準や規範は前提とされません。

観る人が何等の予備知識や先入観なしにその作品に相対して、どれだけ深い共感を覚えるかです。

そしてこれは個人の好みや感受性に負うところの大きい、かなり主観的な評価態度ですから、これを「主観的共感度」と呼ぶことにします。

このように書の書きぶりに対する評価は、客観的到達度と主観的共感度という二つの観点を併せた上で行われています。

○書の評価の決まり方

書の評価は、以上の三要素すなわち書者、書かれた言葉、書きぶりの三つの項目について、観る人がどのような位置づけをするかによって、その作品に対する評価がなされます。

つまり、観る人が作品の書者とどのような関係にあるのか、そこに書かれている言葉をどう受け止めたのか、その書きぶりはどのレベルに達していると見るのか、そしてその書きぶりをどれだけ好ましいものと感じているのかによって、その作品に対する評価が決まるのです。

それはあたかも写真を撮影するときに、カメラが三脚によってしっかりと地面に固定されるように、鑑賞者にとってのその書作品の位置取りがこの三つの要素によって特定の形で定まるのです。

○最も重要な要素とは

ところで、人がある書作品を観る場合、評価の観点として、書者、書かれた言葉、書きぶりの三要素のうち、どれが一番重要だと感じるのでしょうか。

この文章を読まれている方々は、日頃から書に魅力を感じ、書の表現に心を砕いている方々ばかりでしょうから、きっと最も重要なのは書きぶりだと答えるのではないでしょうか。

しかし実はさにあらず、第一に重要視されるのは、その書を書いたのは誰なのかということなのです。

書は誰が書いたかということが最も重要である。

書の作品を評価する上では、この点をしっかりと押さえておかなければなりません。

自分が今、ある初対面の書作品に相対しているとします。

真っ先に頭をよぎるのは、誰が書いたのか、ということです。

誰が書いたかのかすぐには分からないにしても、書かれている言葉を読み、一点一画の書きぶりを追い、どんな修練を経たのか想像をたくましくし、作品が発散する雰囲気に浸りながら、最後にその作品に対する自分なりの評価を下そうとするときに、どうしても脳裏に思い浮かべざるをえないのは、その書作品を書いたのは誰か、どのような人物なのかということです。

こような言葉を選ぶのはどういう人なのか、この言葉をこのような書きぶりで書くのはどのような人なのか、その人物像を思い浮かべることなしに、自信をもった評価を下すことはできません。

どうして書はそれを書いた人の人物像と切り離せないのでしょうか。

そこに古来、「書は人なり」と言いならわされている理由があります。

○書は人なり

書は人なり、といわれます。

また、書はその書者と切り離せない、などともいわれます。

書にはその人の性格や雰囲気が忠実に表されるものだという意味です。

では、どうして書においては、これほどまでに作者の影が濃厚につきまとうのでしょうか。

絵画や音楽など、書以外の芸術分野においても作者が誰かということは当然問題とされますが、その重要度は書よりはよほど低いものです。

私たちは誰が描いたとも知れぬ額絵を買ってきて気軽に居間に飾り、誰が作曲して誰が歌っているかということをさして気にもとめずに音楽を聞きます。

しかし、書の場合にはそうはいきません。自分の家の床の間に掛ける書は、単なるインテリアではないのです。

何と書いてあるか読めなくても、うまいか下手かはさておくとしても、誰が書いた書であるかということを抜きにして、床の間に掛けるわけにはいかないのです。

なぜ、書においてだけ作者の存在がこれほど問題とされるのでしょうか。

その理由は、書が言葉を媒体とした上で成り立っている芸術だからです。

言葉は人間の知恵の結晶であり、その人の思いを述べ、知性のきらめきを表し、感情の起伏を表現するものです。

言葉というものが人間の精神の在り方と直接的に結びついているために、言葉はその言葉を発した人間と切り離すことができません。

そして言葉を書く芸術である書もまた、その言葉を書いた人と切り離すことができないのです。

書かれてある言葉からは、すぐに誰がなぜこの言葉を書いたのかという疑問が生まれます。

文字や点画の書きぶりからも、すぐに誰がこの言葉をなぜこのように書いたのかという疑問が生まれます。

書の作品に書かれている言葉や書きぶりを味わうことは、結局その書者の心の内面を探ることに帰着します。

書は人なりと言われ、書の作品が書者の影を常にまといつかせている理由はここにあります。

○書の評価は主観的なもの

さて、書は誰が書いたかということが最も重要であり、書かれた言葉も書きぶりも書者との関係で議論されるとすれば、書の評価は評価する人によって変わってくるということになります。

つまり、同一の書作品に対して複数の人が評価を下した場合、観る人が異なれば、違った見方、違った受容の仕方があり、異なった評価結果が生じうるということです。

これは書の評価というものが、本質的に主観的なものであるということを意味しています。

○書が商品化しない理由

書の評価におけるこうした事情は、書の作品が商業ルートに乗って売買される可能性を極めて小さくしている理由でもあります。

書作品はそれを観る人によって評価が変わってしまうため、社会的な共通尺度すなわち販売価格を持ちにくいのです。

特に「誰が書いたものか」という点が第一に重要視されることが、その大きな理由になっています。

ある人にとっての恩師や孫の書は、その人と関わりのない人にとっては何の価値もないでしょう。

同様に、現代の書家がどんなにもっともらしい文句を、いかに立派な筆致で書こうとも、それを書いた書家と何の関係もない人は、大枚をはたいてまでその書を買おうとはしないのです。

現在、商業ルートで取引されている書といえば、すでに評価の定まっている書者のものであり、そのほとんどは過去の人物です。

現代に生きている人の書で取り引きされているのは偉いお坊さんの墨跡ぐらいなものでしょうか。

これはお茶席の茶掛けとしての需要があるからです。

こうした状況をみても、社会においては書とは誰が書いたものかということが第一に重要だと受け止められている、ということを証明しているといえましょう。

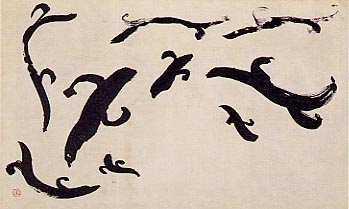

もっとも、言葉を書かないことを宣言した前衛書であるならば(図は比田井南谷「電のヴァリエーション」)、商業ルートに乗る可能性は残されているかもしれません。

前衛書は自らを言葉から切り離し、抽象絵画に限りなく接近することによって、書の商品化への道を開くかもしれないからです。

私はその可能性は否定しないし、新しい試みは積極的になされるべきだと考えています。

むしろ新しい試みによって、これまで誰も書かなかった作品、想像さえしなかったような作品が生まれてくる可能性があると思っています。

しかし、書というものは、そのそもそもの成り立ちにおいて、言葉を出発点としています。

書が言葉から離れたとき、書は書ではなくなり、全く別なもの、例えば一種の単色抽象絵画かデザインの一分野、あるいはレタリングの変種へと変貌してしまいます。

書が書でなくなっても別段不都合はありませんが、その代わり、書が書であるための根拠である人間と言葉と書きぶりとの相互関係を表現の手段とすることは、もはやできなくなってしまいます。

こうした事情を勘案した上でなおかつ言えるのは、やはり書作品が本来の意味での書作品である以上、その商品化は困難だということです。

それは、現代の書家に力がないからだとか、現代の刺激に満ちあふれた色彩の洪水の中で書の存在感が薄れてしまっているからだということでは決してなくて、書作品は言葉を介してある特定の人間の精神のありようと強く結びついているために、本質的に商品化になじまないということなのです。

○子供の書をどう評価するか

最後に、子供の書をどのように評価すべきか、ということについて触れておきます。

世の中には、子供の書に限ってはいわゆる「子供らしさ」という見方で評価しようとする人がいます。

技術的にはどうせ未熟なのだから、うまいへたではなく、子供が本来持っている特質、例えば元気のよさとか、可愛らしさがどれだけ出ているかで評価しようというわけです。

しかし私はそういう見方には賛成しません。

そうした「子供らしさ」偏重の見方は、書きぶりを評価する観点の一つである主観的共感度に偏った見方でしかないからです。

この見方は、観る者と作品との間での直観的な対話という色彩が強いので、それをもって全体的な評価とするわけにはいかないのです。

例えば、子供らしさの美点としてよく挙げられるのは、太く、大きく、元気よくということです。

これはこれで一つの価値ではありますが、そしてそれは習字コンクールのような競争の場においては目立つので有利だという利点はありますが、その反対に、控え目に、つつましく、たおやかに、というのもまた一つの価値であることに違いありません。

これらは、書いた子供の性格や心の動きが文字を書く上に表れたもので、それら自体に優劣はありません。

したがって、それをもって全面的な評価尺度とするわけにはいかないのです。

それに、子供らしさにばかり重点を置いて指導をすることは、子供本人にとってもよくありません。

小さいうちは、ただひたすら元気一杯に書けば褒められたのに、だんだん学年が進むにつれて、「それではいけない。もっときちんと書きなさい。」とたしなめられて、面食らい、自信をなくすことにもなるからです。

そして何より、元気一杯主義は、書を学ぶことの楽しさや厳しさ、これまでできなかった筆遣いや字形のとり方ができるようになったという達成感を味わう喜びを子供たちから奪ってしまうことになります。

私は、子供の書を評価する場合にも、標準的なひとつの書風を評価の基準として、客観的到達度を測ることを基本とすべきだと思います。

併せてその子の良さが表れている点を褒めてあげるのです。

その子供に応じて、客観的到達度と主観的共感度をうまくバランスさせながら導いてゆくのが大切だと思います。

どういう書がよいのか。

子供たちにはそれが分からないだけに、われわれ大人の側がしっかりとした評価を下し、進むべき方向を示してやらなければなりません。

それが次の世代における書のよき理解者を育むことにもつながっていくと思うのです。