第五章 臨書のすすめ

|

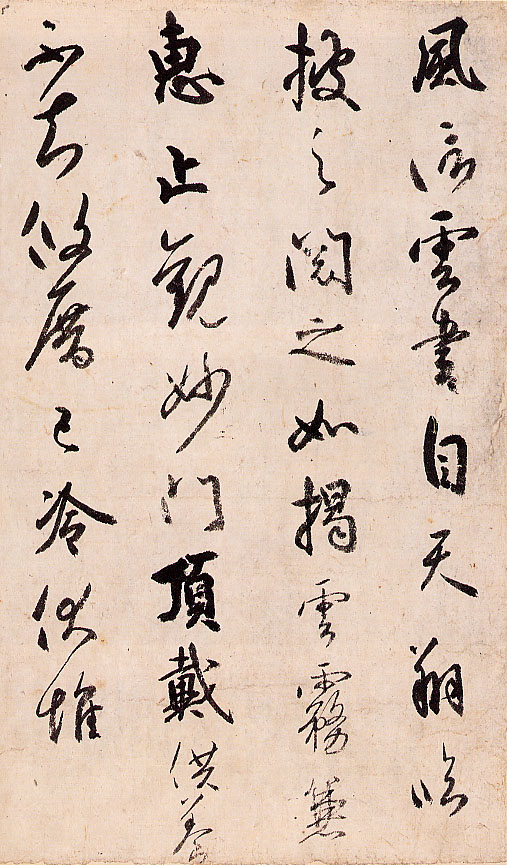

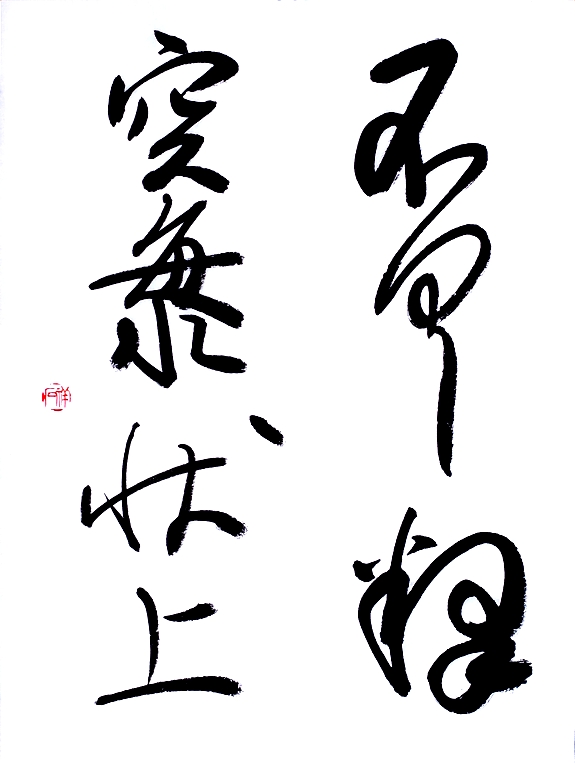

今回から弘法大師空海の風信帖を臨書します。 |

|

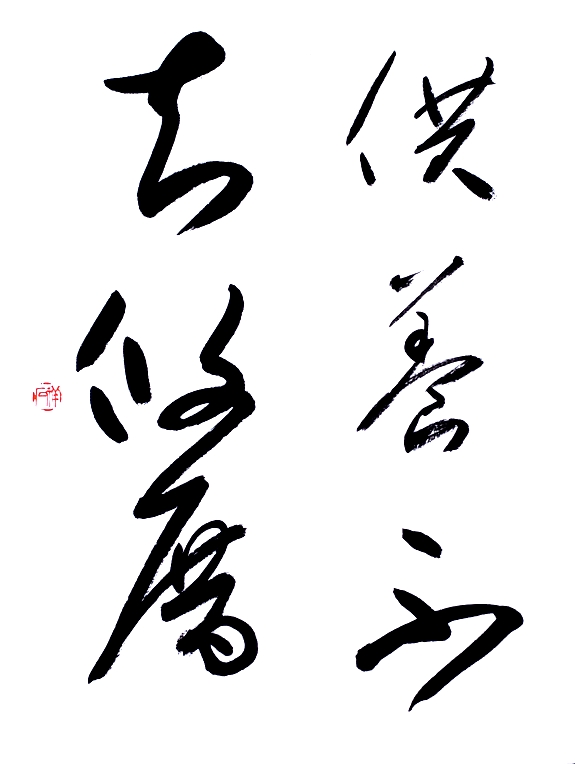

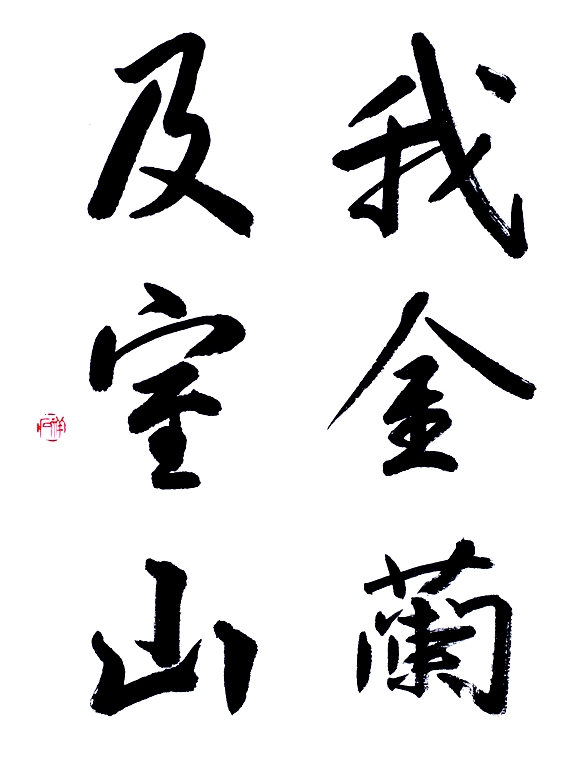

風信帖第1回

|

|

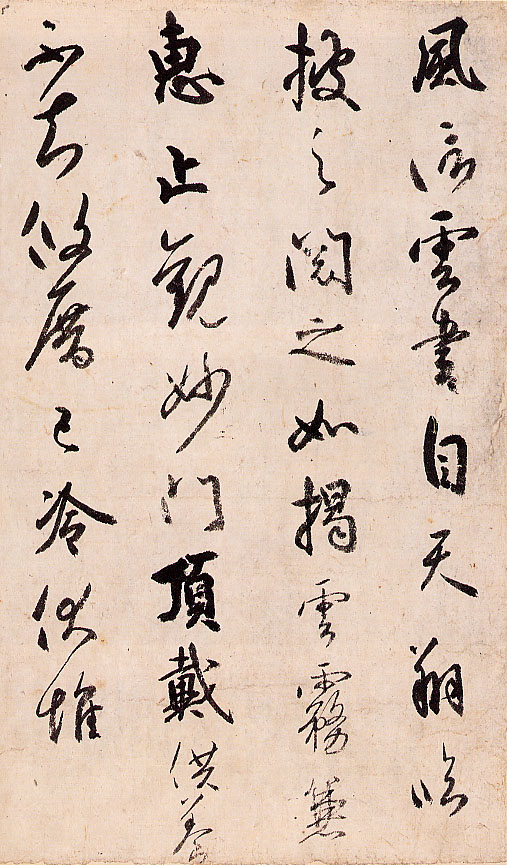

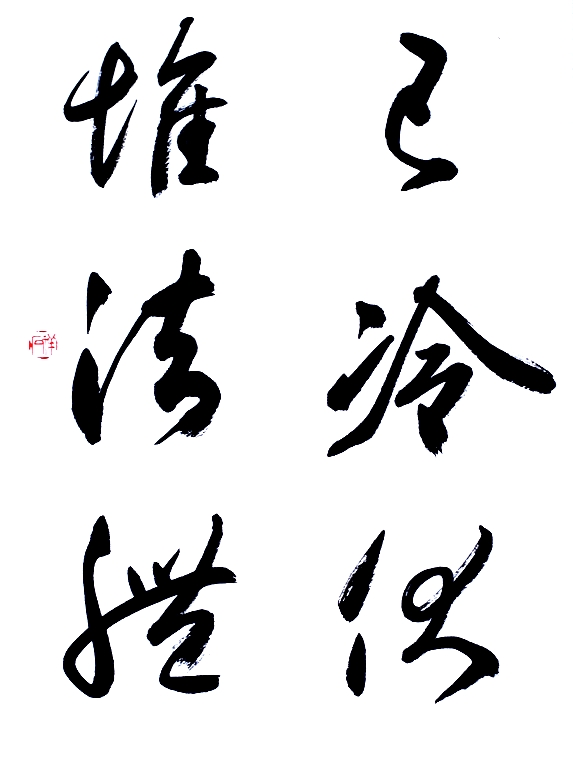

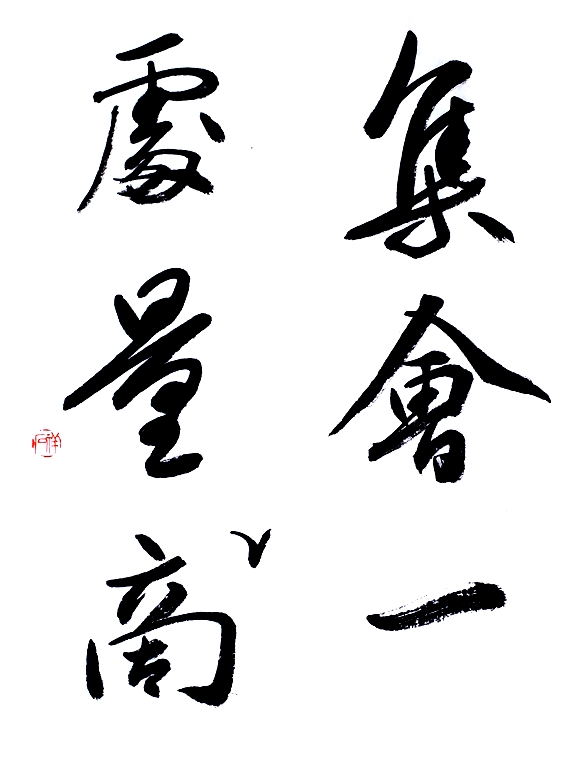

風信帖第2回 |

|

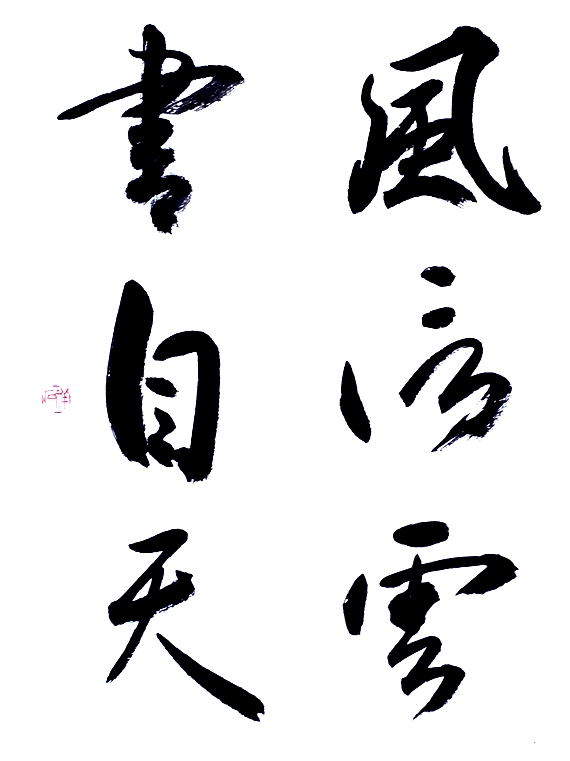

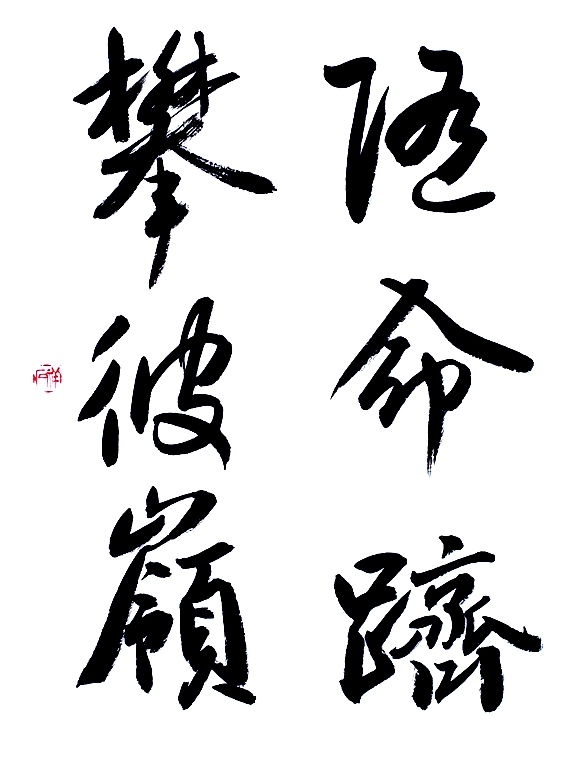

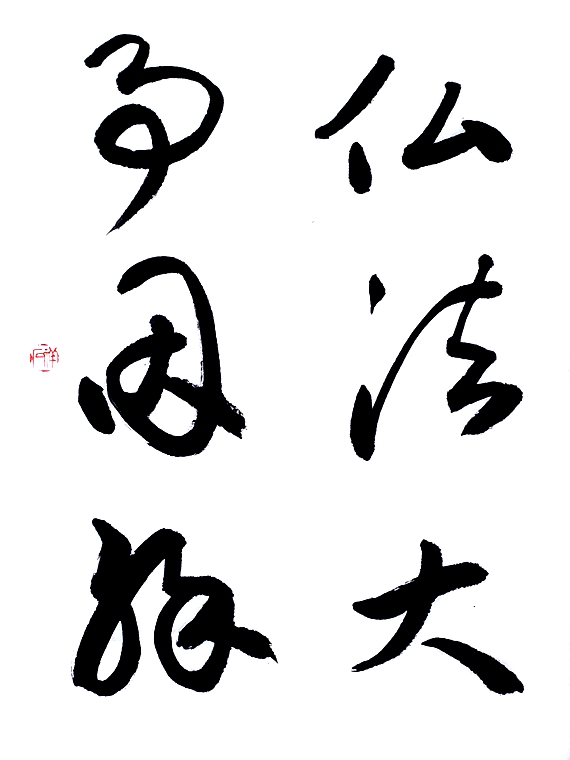

風信帖第3回 |

|

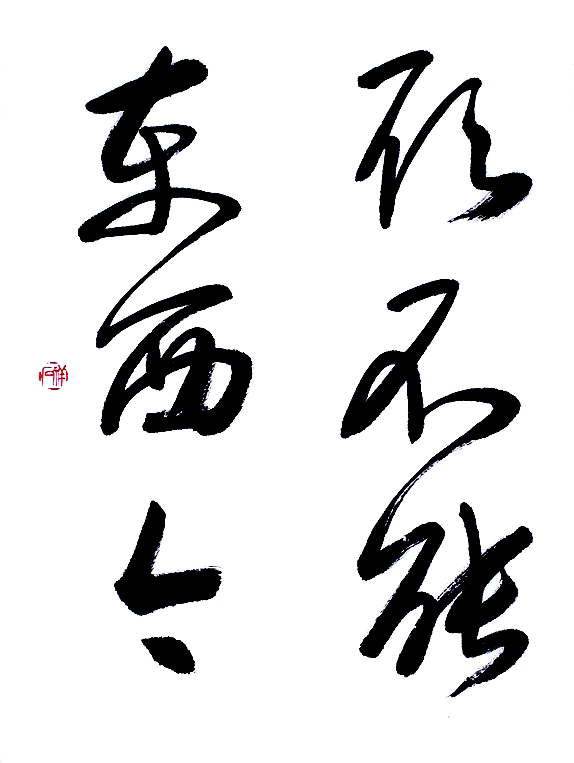

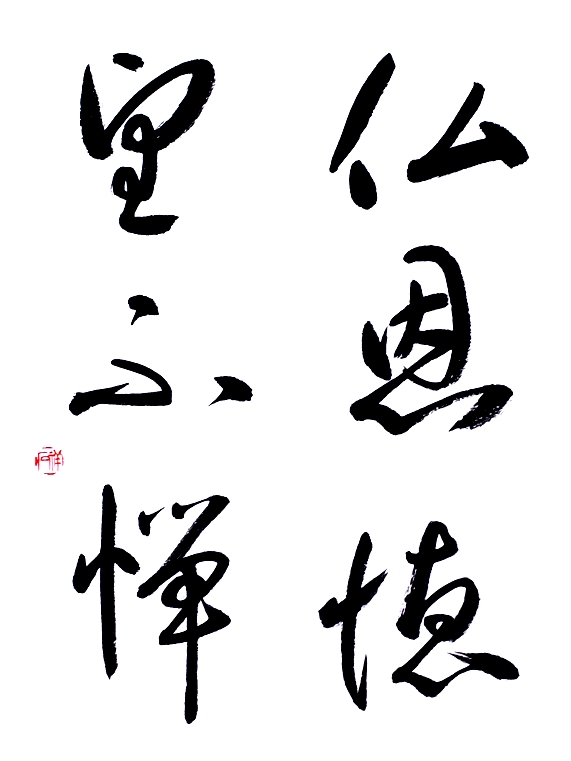

風信帖第4回 |

|

風信帖第5回 |

|

風信帖第6回 |

|

風信帖第7回 |

|

風信帖第8回 |

|

風信帖第9回 |

|

風信帖第10回 |

|

風信帖第11回 |

|

風信帖第12回 |

|

風信帖第13回 |

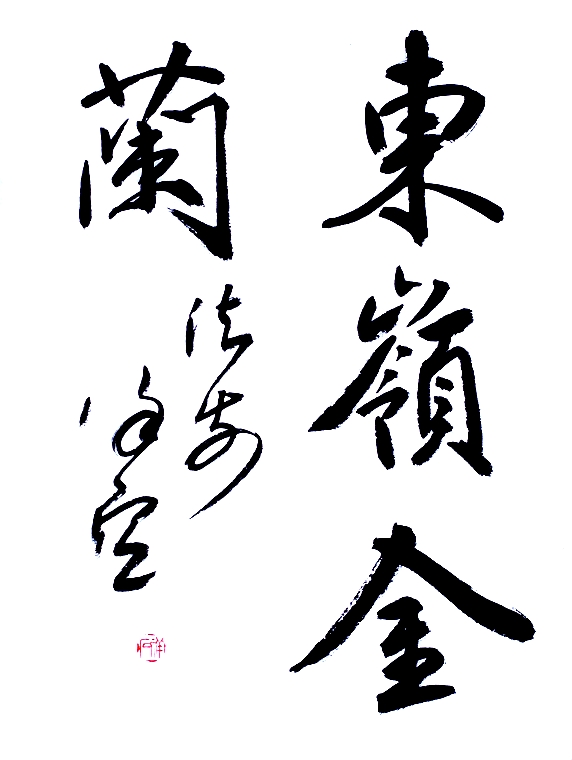

| 風信帖第14回 降赴此院。此所々望々。 此の院に降赴(こうふ)せよ。此れ望む所、望む所。 私の寺院においでください。切に切に望むところです。 此の院とは、当時空海が別当(長官)を務めていた山城の乙訓寺(おとくにでら)のことを指します。弘仁3年(812年)に最澄が乙訓寺にいる空海を訪れ、両者の対面が実現しています。 この部分は「所々望々」の畳点が見どころです。まず「所望」と書いてから二つの点を打つのですが、これらの間の取り方が絶妙です。筆圧がよく効いていて「ぜひともお越し願いたい」という強い意志が伝わってきます。 |

|

風信帖第15回 |

|

風信帖第16回 |

![]()