|

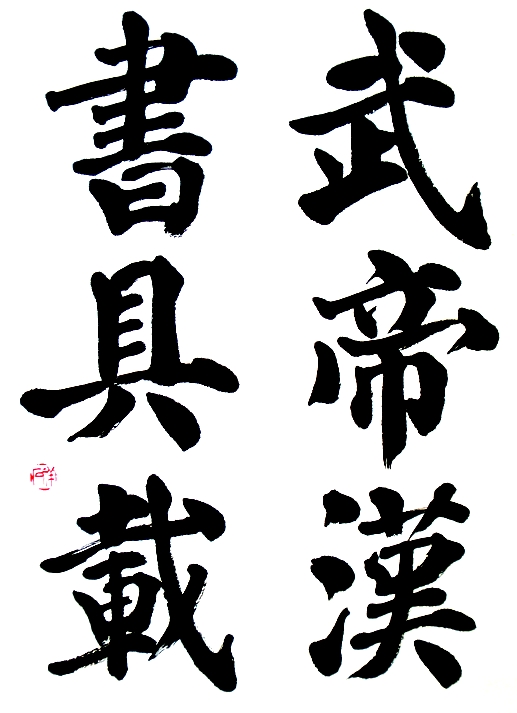

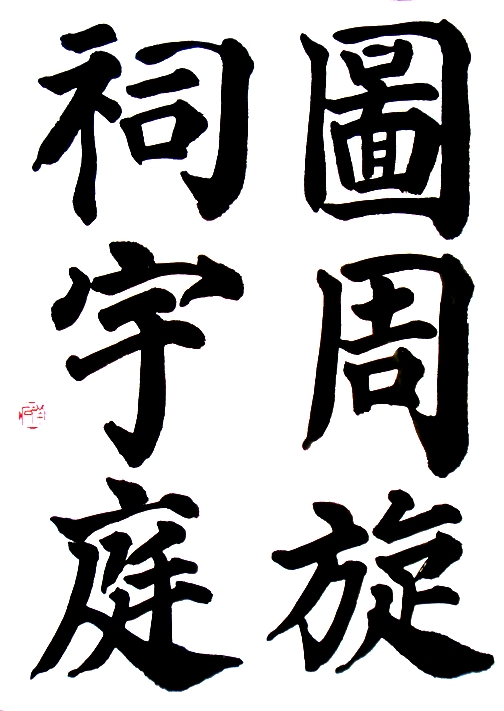

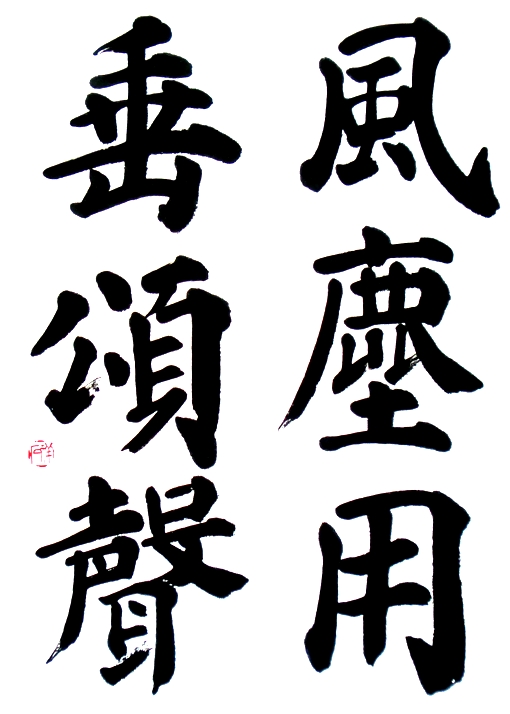

今回は唐の顔真卿の楷書、東方朔画賛を臨書します。 |

|

第1回 |

|

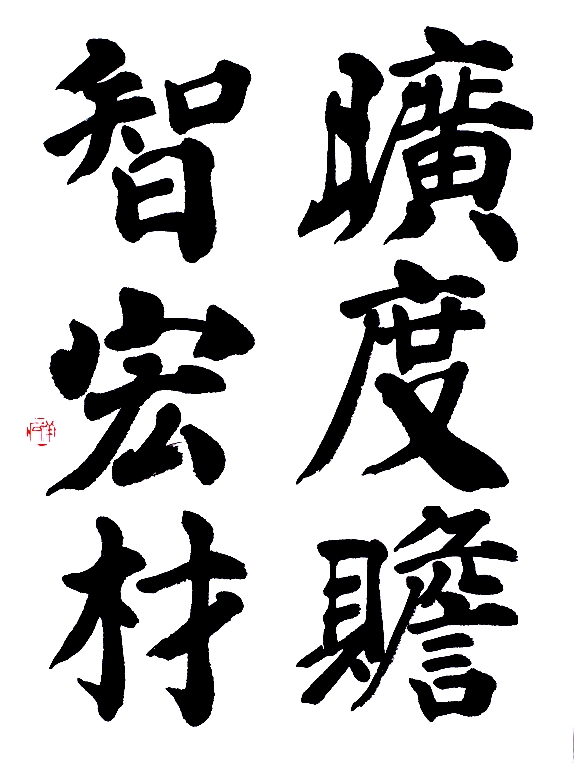

第2回 |

|

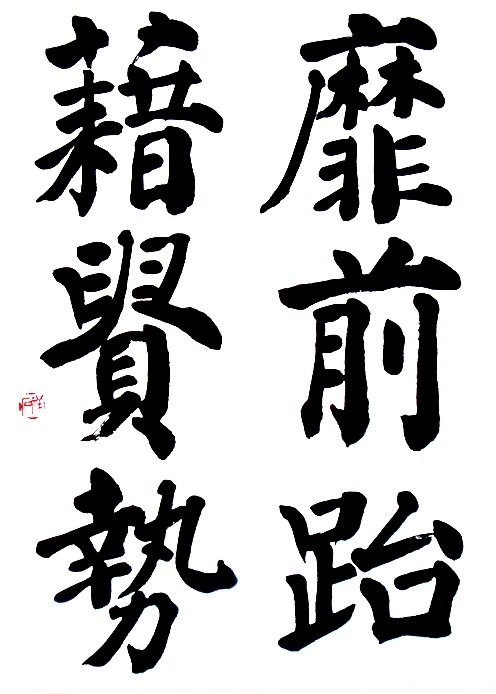

第3回 |

|

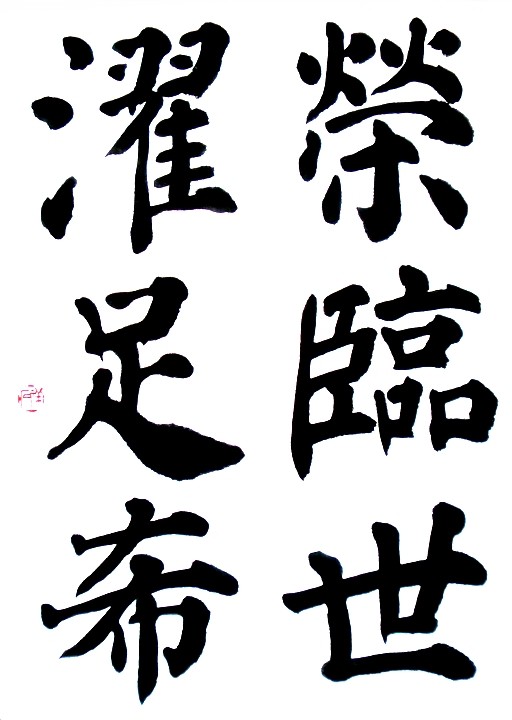

第4回 |

|

第5回 |

|

第6回 |

|

第7回 |

|

第8回 |

|

第9回 |

|

第10回 |

|

第11回 |

|

第12回 |