第五章 臨書のすすめ

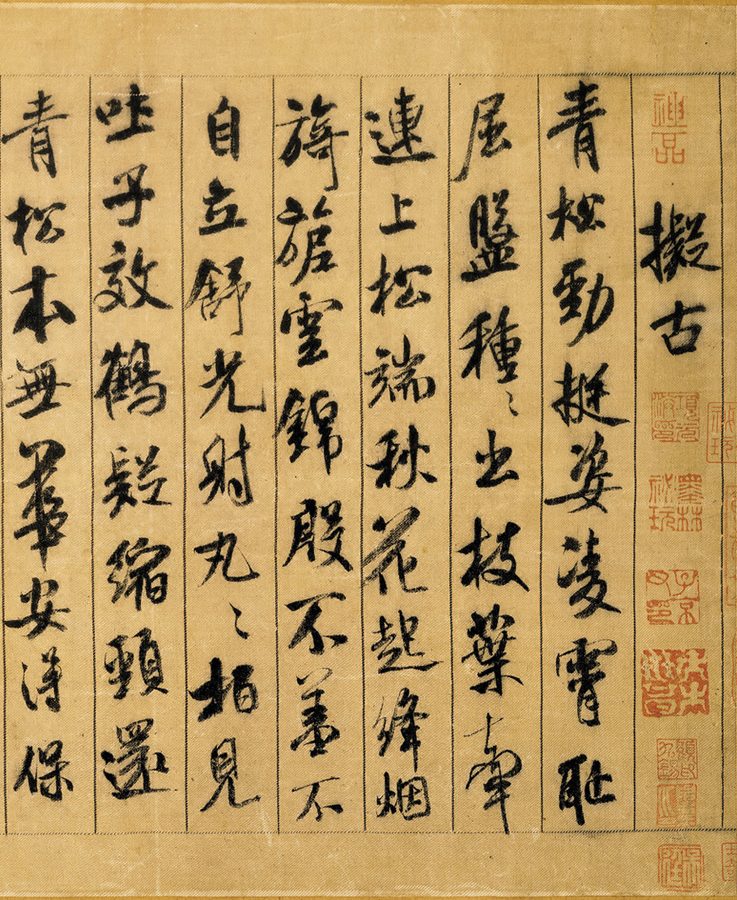

| 蜀素帖(しょくそじょう)は、北宋時代の書の名手、 米芾(べいふつ、字は元章。1051-1107)が書いた行書の名品です。 蜀素帖という名前は、これが紙ではなく蜀(四川省)の素(しろぎぬ)に書かれていることに由来します。 時に米芾は38歳という若さですが、すでに独自のスタイルを確立し自信に満ちあふれた書きぶりです。 整った中にも米芾の特徴がよく出ており、米芾の行書を学ぶには最適の古典だと思います。 蜀素帖の原本は現在、台湾の故宮博物院に所蔵されています。 2015年10月5日 |

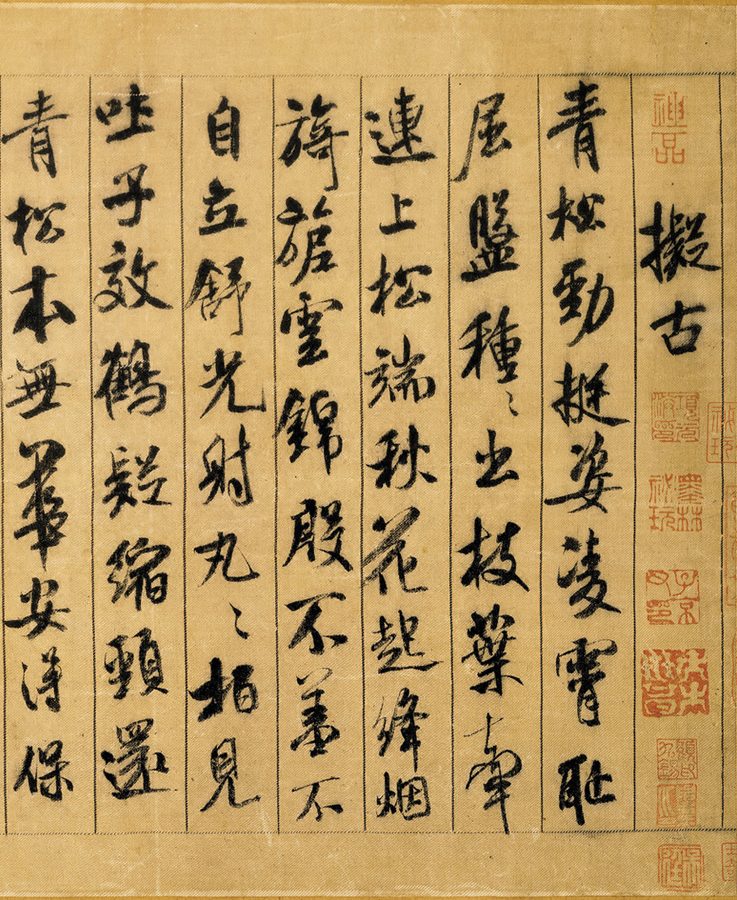

| 蜀素帖 第1回 読み:青松勁挺の姿、凌霄屈盤を恥ず。 意味:青々とした松が強く伸びきった姿でいる。空に枝を突き出しているのは、わだかまった身を恥じているかのようだ。 解説:点の打ち方 今回の注目点は、点の打ち方です。 「松」の点は深くえぐるように、「姿」と「凌」の点は垂直に強く、筆先がつぶれるほどに激しく打ち込まれています。 米芾の逸話その1:身を捨てて名跡を得る 米芾が真州にいた時、船の中で蔡京の子の蔡攸(さいゆう)と会っていた。 蔡攸は所蔵していた王衍(おうえん)の書(一説に王羲之の王略帖ともいう)を取り出して米芾に見せた。 米芾はその素晴らしさに感嘆し、自分が持っている画と交換してほしいと持ちかけた。 蔡攸が難色を示すと、米芾は 「もし交換してくれなければ、この川に身を投げて死ぬ!」 と叫ぶや、軸を捲いて懐に入れ、船べりから水中に身を投げようとした。 蔡攸は仕方なく、その書を米芾に贈ったという。 |

| 蜀素帖 第2回 読み:光を舒(の)べて射て丸丸たり。柏は見て子を吐きて效(なら)う。 意味:秋の花は丸く光をかがやかせている。柏はそれを見習って実をつけている。 解説:肥痩の変化 今回の注目点は肥痩の変化です。 一つの文字の中においても線の太さに変化を持たせています。 「舒」は第1画目を太く、下部は細い線をリズミカルに活躍させています。 「柏」は太く書きつつも、白の点を小さく打って内部の空間を広く見せています。 米芾の逸話その2:臨本を作って真本を得る 米芾は臨模の名人でもあった。 人から古い書画を借りるとそれを臨模し、出来上がった臨本と借りた原本とを併せて二本を届け、所有者に選ばせた。 所有者は米芾が作った臨本があまりによく出来ているため真贋の区別をつけられず、間違って原本の方を米芾に返してしまうことがあった。 こうして米芾は本物を自分の収蔵品に加えていったという。 |

| 蜀素帖 第3回 読み:青松もと華なし。いずくんぞ歳寒を保つを得んや。 意味:青い松にはもともと花は咲かない。花が咲いたりしたら、どうして冬の寒さに耐えることができようか。 解説:大小の変化 今回の注目点は大小の変化です。 「本」と「華」が、ほかの字に比べて一際大きく書かれています。 米芾の逸話その3:臨本を作って画商を誤らせる ある時、一人の書画商人が唐人の真跡の画を携え、米芾のところへやってきた。値段は高めである。米芾は言った。 「とりあえず置いていって、5日後にまた来てほしい。要るなら金を払うし、要らなければ画を返す。」 商人はいったん帰り、7日後にまたやってきた。米芾は 「よい画だが値段が高すぎる。安くできないのなら画は持っていってくれ」 と言いながら、画を披いた。 「よく見てくれ。この画か。」 商人は恐縮しながら 「間違いありません」 と言って画を持ち帰った。 すると翌日、商人はその画を持ってまたやってきた。米芾は商人の顔を見ると笑いながら言った。 「きっと来るだろうと思っていた。今日は友人からの誘いがあったのだが断って、おまえが来るのを待っていたのだ。」 商人はすぐに事情を察した。 「私の目利きが悪くて、あなた様の臨本の方を持っていってしまいました。今日はそれをお返しにまいりました。」 米芾は大笑いして言った。 「おまえが来なければ、私がおまえのところへ行くつもりだったよ。おまえが私の臨本を持っていった時は、たいそう愉快だった。よし、原本を返そう。臨本を置いていってくれ。」 商人は原本を取り戻し、臨本を米芾に返した。 米芾はこの顛末を友人たちに話して聞かせ、そのたびに腹を抱えて大笑いしたという。 |

| 蜀素帖 第4回 読み:龜鶴年壽齊(ひと)しきも、羽介託する所、殊なる。 意味:鶴と亀は長命であることは同じだが、鶴は羽、亀は介(こうら)とそれぞれ身を寄せるところは異なっている。 解説:繁画の文字 今回は、画数の多い文字が出てきました。 繁画の文字のまとめ方は、中心部を締めて手足を長く伸ばすのが定石です。 米芾の逸話その4:見破られた贋作 ある時、米芾に唐の戴嵩(たいすう)の牧牛図を売りたいという者がいた。 米芾はこれを借り受けて臨模し、 「値段が高すぎて買えない」 と言いながら贋本の方を返した。 しばらくすると売主が米芾のところにやってきて、返して寄こしたのは贋本だと言った。 米芾はいぶかしく思い、どうして贋本だと分かったのかと尋ねた。売主は、 「真本の牛の目には牧童の姿が映っていたが、これにはないではないか」 と答えた。 さすがの米芾もこれには納得して、やむなく真本を返したという。 |

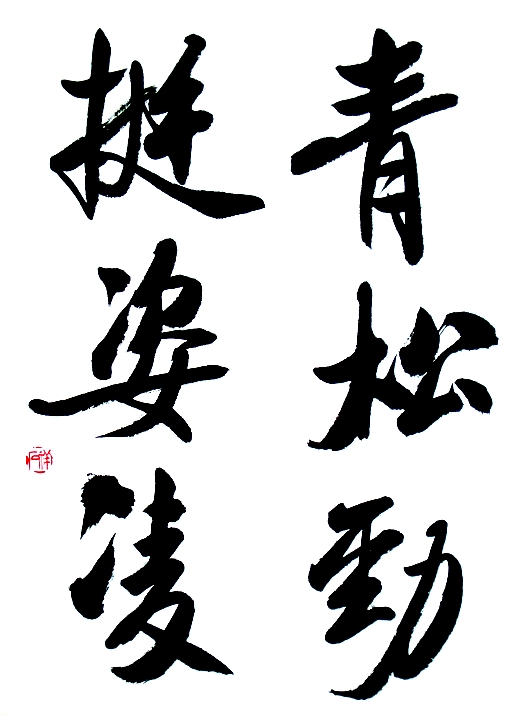

| 蜀素帖 第5回 読み:羽介託する所、殊なる。種種是れ靈物。 意味:鶴は羽、亀は介(こうら)とそれぞれ身を寄せるところは異なっているが、それぞれにめでたい動物である。 解説:右上がりの字形 米芾の文字の構えは、横画を右上がりに書き、縦画を左に傾けています。 このため文字全体が傾き、挑みかかるような勢いを感じさせます。 「霊」も、雨の縦画よりも下部の縦画を右にずらすことによって同様の効果を上げています。 米芾の逸話その5:皇帝の名硯をねだる ある時、宋の徽宗皇帝は、米芾を召し出して衝立に揮毫を命じた。硯は皇帝愛用の名硯を使わせた。 米芾が龍蛇の走るような見事な筆遣いで書き上げると、徽宗はその非凡さを賞賛した。 米芾は皇帝の機嫌が良いのを見て取ると、こう言った。 「この硯は私めが使って汚してしまいました。陛下に再びお使いいただくわけにはまいりません。どうか私にご下賜くださいますように。」 徽宗は、それほどまでにその硯が欲しいのかと、笑って米芾に与えた。 米芾は大いに喜び、硯を懐に抱いて退出した。硯に残った墨汁がしたたり落ちて襟や袖が汚れるのも意に介さなかった。 その後数日、米芾は毎晩この硯を抱いて眠ったという。 |

| 蜀素帖 第6回 読み:呉江垂虹亭の作。 意味:呉江垂虹亭で作った詩。 解説:字形の引き締め はらりと書かれているように見えますが、要所に強い点画を配して字形を引き締めています。 米芾の逸話その6:「字を刷す」 あるとき、徽宗皇帝が米芾に当時の書の名人たちをどう思うかと尋ねた。米芾は答えた。 「蔡襄は字を勒(ろく)す。黄庭堅は字を描(びょう)す。蘇軾は字を画(かく)す。」 徽宗皇帝はさらに、ではおまえの書はどうなのだと尋ねた。すると米芾は答えた。 「臣(しん)の書は、字を刷(さつ)す。」 (解説) これをどう解釈するかは難しいところですがたとえば、蔡襄の書は文字を刻ったように固くて動きに乏しい、黄庭堅の書は文字を塗ったように生き生きとした躍動感に乏しい、蘇軾の書は画一的で変化に乏しいという意味にとれます。それぞれの短所を並べ立てているわけです。 それに対して自分の書はといえば、字に磨きをかけ刷新していると自賛しています。 皇帝の面前でここまで言ってのけるとは、米芾はたいへんな自信家であったようです。 |

| 蜀素帖 第7回 読み:何ぞ須(もち)いん、織女の支機石を。 意味:どうして必要としようか、織女の機(はた)を支えたという支機石を。 解説:鋭い戈法 蜀素帖はしろぎぬに書かれていて、かすれがきれいなのですが、紙への臨書ではなかなか再現できません。 「織」と「機」は中心部を引き締めて、戈法を鋭く書きます。 米芾の逸話その7:蘇軾の米芾評 米芾は黄州において初めて蘇軾にまみえ、それ以後親しく交わりを結んだ。 ある時、蘇軾は米芾を含む当代の名士、十人を招き宴会を催した。宴たけなわとなったところで、米芾が突然立ち上がって言った。 「世の中の人は皆、私のことを変わり者だと言うが、東坡殿、あなたはどう思われるか。」 蘇軾は言った。 「吾は衆に従う。(わしの見方はみんなと一緒じゃよ)」 このやりとりを聞いて、その場にいた人たちは皆大笑いしたという。 米芾は蘇軾よりも14歳ほど年下であったが、このように気の置けない間柄であったのである。 |

| 蜀素帖 第8回 読み:且(しばら)く常娥と戯れて、客星と称せん。 意味:しばらくは月とたわむれて、客星だと言っておこう。 解説:上大下小 「常」は、文字の上部に大きく空間を作って、下部を小さく引き締めています。 上大下小のいわゆる福助型です。 「称」に見られるように,米芾のはねはいったん左へ水平に押し出してから上に向かいます。 こうすると力強さとゆとりが出ます。 米芾の逸話その8:米顛拜石 米芾は奇矯な性格で奇行も多く、しばしば狂人扱いされて「米顛(べいてん)」、「米痴(べいち)」すなわち米芾の変わり者と呼ばれた。 米芾は名跡・名画・名硯を貪欲に蒐集するばかりでなく、奇岩・奇石の愛好家でもあった。 ある時、任地の役所に変わった形の石があるのを見つけると、袍と笏を取り寄せて正装し、石を拝して「石丈(石おじさん)」と呼んだという。 米芾がうやうやしく石を拝む姿は、「米顛拜石」の語を生んだ。 ある時、川岸に怪異な石があると聞くと、すぐさま命じて役所に運ばせた。 見てみると一人の老人にとてもよく似た石であった。 米芾は喜び跪いて「私は二十年間貴兄にお会いしたいと思っておりました」と言ったという。 またある時、外出先で一つの奇石に出会った。米芾はたいそう喜んで、石の回り巡りながら観賞し、三日間その場を離れなかったという。 米芾は石を深く愛して研究を重ね、石を鑑賞する場合の準則として「痩・皺・漏・透」の四つを挙げている。 |

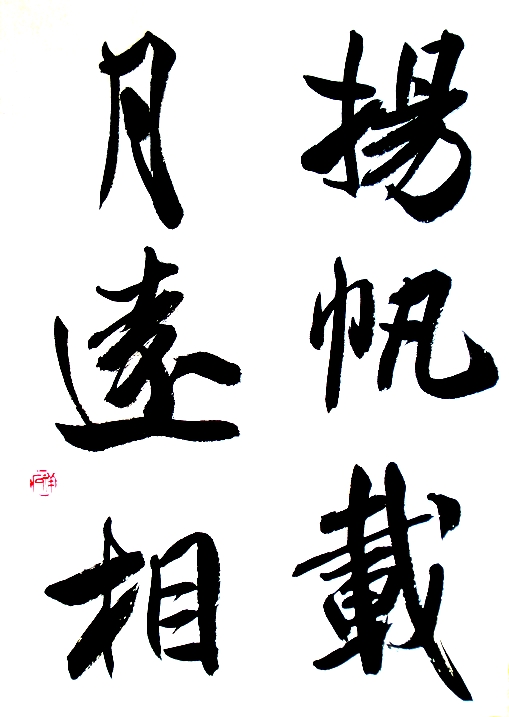

| 蜀素帖 第9回 読み:帆を揚げ月を載せて遠く相い過ぐ。 意味:帆を上げ月明かりの中を遠くからやってくる。 解説:水平なしんにょう 「遠」に見られるように、米芾のしんにょうは水平に近く書くのが特徴です。 ここではややうねらせていますが、「一」を書くように終筆を止めたり、平らに横に抜いたりなど表情は様々です。 米芾の逸話その9:米芾再拝 米芾はオールドファッションを好み、外出する際には当時の宋の服装ではなく、何百年も前の唐の時代の冠服をまとった。 彼が唐服を着て歩くと、物珍しさのために大勢の見物人が集まったという。 またある時、米芾は手紙を書いていて末尾に「再拝」と書いた。すると米芾は筆を置き、立ち上がって襟を正し、礼儀正しく二度お辞儀をした。 手紙の末尾に添えて敬意を表すための、儀礼的な決まり文句である「再拝」の言葉の通りに、米芾は二度礼拝したのである。 |

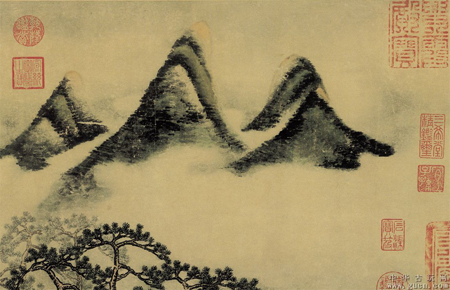

| 蜀素帖 第10回 読み:路に遺を拾わず政の肅(つつし)むを知り、野に滯穗多く是れ時の和せるなり。 意味:道に落し物があっても拾う者がいないことで、政治がよく治まっていることが分かり、野に落穂が多いのは、気候が穏やかなためである。 解説:密度を高める 「肅」は横画、「多」は斜画、「滯」は縦画と、それぞれ同じ方向の画を畳み掛けて密度を高めています。 また、「野」の里と「穂」の中心の縦画は、いちばん最後に貫くように書かれています。 米芾の逸話その10:米点山水 米芾は書のみならず画もよくした。 米芾が創始者と伝えられる水墨画技法に、米点山水(べいてんさんすい)がある。 輪郭線を用いず、山のおおよその形や樹木を墨のぼかしを使って描き、その上に墨の点を重ねて描き上げる方法で、この墨の点描は米点と呼ばれる。 |

米点山水 |

| 蜀素帖 第11回 読み:山は清く氣は爽やかに九秋の天。 意味:山はすがすがしく、秋の空は気分も爽やかである。 解説:意気軒昂 「清」の縦画を上に高く突き出して、意気軒昂な感じです。 「氣」も背が高く、颯爽としています。 1行目の重厚な感じに対して、2行目は軽やかに筆を遊ばせています。 米芾の逸話その11:潔癖症 米芾は潔癖症で、他人と手ぬぐいを共用することを好まず、手を洗うと両手を打ち合わせて自然に乾くのを待ったという。 ある時、たまたま他人が米芾の長靴を手に取った。米芾は気持ちが悪いと言って何度も靴を洗ったため、とうとう靴をだめにしてしまったという。 またある時、米芾は自分の娘のために婿を探していたところ、姓は段、名は払、字は去塵という若者が見つかった。 米芾はたいそう喜んで、 「名前が『払う』だけでなく、字も『塵を去る』というのなら、必ずや清潔好きな男に違いない。まさにわが婿にするのにふさわしい」 と言って、すぐさま娘にめあわせたという。 |

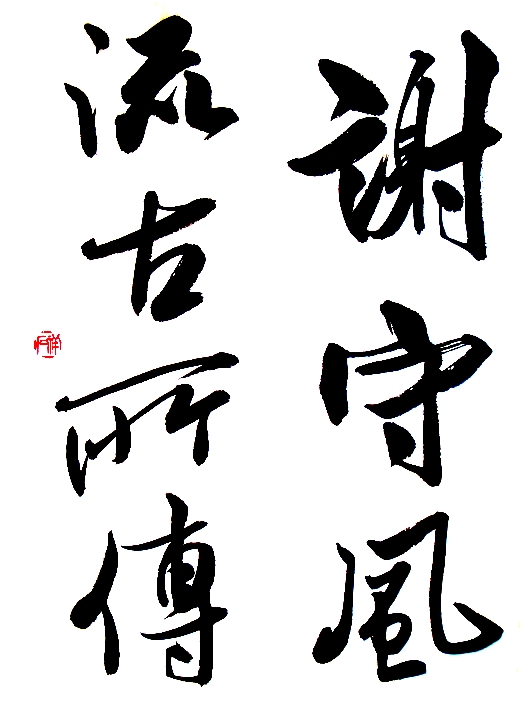

| 蜀素帖 第12回 読み:謝守の風流、古の傳うる所。 意味:東晋の太守、謝安が風流であったことは、昔から伝わっている。 解説:対比の妙 原本では稜角を生かして強く書いた1行目と、軽やかでねばりを感じさせる2行目との対比が見どころです。 米芾の逸話その12:潔癖が災いして名硯を失う ある時、米芾は秘蔵の名硯を友人に見せた。 米芾が潔癖症であることを知っていた友人は、手を洗って恭しく硯を観賞し、 「外観は実に素晴らしい。磨墨の具合はどうであろうか」 と言った。 米芾は水を取りに行かせたが、友人はそれを待たず、硯面に唾を落として墨を磨り始めた。米芾はさっと顔色を変え、 「どうして君は硯に唾を吐いたりしたのか!こんな汚れた硯はもういらない!君に進呈しよう。」 と言った。 友人は米芾に謝罪し、これほどの名硯をもらうわけにはいかないとすぐさま辞去した。 しかし2日後、米芾はその名硯を友人宅に届けて寄こしたという。 注:この逸話については、当時、唾で試墨するのは文人の一般的な習慣であったにもかかわらず、それを許さない米芾の潔癖症を表している、とされています。 米芾の蜀素帖は今回で終わります。次回は漢代の肉筆の隷書である、木簡を臨書します。 |