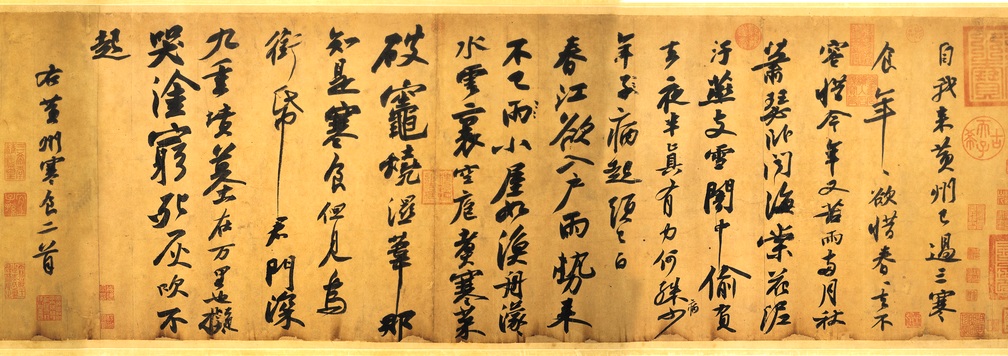

「中国の書のなかで『いちばん壮絶なやつを一つ』と問われたら、わたしは『蘇軾の黄州寒食詩巻や』と、一も二もなく答えたい。」(榊莫山)

「一般に横物の好例として認められているものは東坡の寒食帖であろう。現在われわれの使用している手法のすべてが、寒食帖に含まれていると見て誤りはない。」(殿村藍田)

「『黄州寒食詩巻』には、書固有の表現のもつすごさ、一度限りの臨場のこわさ、危険性をも含めて、書固有の表現のすべてがここに隠されていると言っても言い過ぎではない。」(石川九楊)

○黄州寒食詩巻とは

黄州寒食詩巻(こうしゅうかんしょくしかん。「かんじき」とも読む)は、宋の元豊5年(1082年)、蘇東坡(1036−1102)が黄州(現在の湖北省黄岡県。武漢から70キロほど長江を下った北岸の町)に流謫されていた時に、自詠の寒食の詩2首を書いた作です。

時に蘇東坡47歳。

寒食節というのは冬至から数えて105日目で、清明節の前日、今の暦でいうと4月4日前後に当たります。

寒食節には春秋戦国時代に晋の文公(重耳)の忠臣であった介之推(かいしすい)が焼死したことを悼んで、一切の火食を禁じ、冷めた食事を取るという習わしがあります。

杜牧の詩に「清明の時節、雨紛紛」とあるように、この時期は雨が多い時節でもあるようです。

黄州寒食詩巻は縦33cmの澄心堂紙に行書で17行に書いたもので、蘇東坡の傑作としてのみならず、中国書史の中でも最高の名品の一つとされています。

○寒食の詩

黄州寒食詩巻にはいったい何が書かれているのか、まずは詩の内容を見てみましょう。

第一首

「私が黄州に来てから、すでに三度の寒食節を過ごした。

毎年春をいとおしむ気持ちはあっても、春は容赦なく過ぎ去っていく。

今年はその上、長雨にも苦しめられ、この二か月は秋のようにわびしかった。

横になって海棠の花の香りをかいでいても、臙脂や雪のように白い花びらはむなしく泥にまみれている。

夜半の暗闇にまぎれて大力の男が春をこっそり運んで逃げてしまったようだ。

これでは、病気で長らく寝ていた若者が、病が癒えて床から起きたときにはすっかり白髪頭になっていたのと変わらないではないか。」

第二首

「春の長江は水嵩を増して戸口に押し寄せ、雨の勢いは一向に止む気配がない。

この小さな家は漁舟のように、濛々と立ち込めた水煙の中にある。

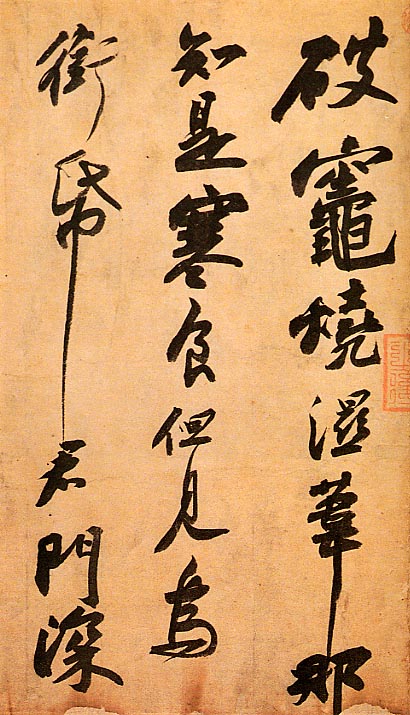

がらんとした台所で粗末な料理を煮ようと、壊れたかまどに湿った葦をくべる。

今日が寒食の日だとは知らなかったが、ふと見ると烏が紙銭をくわえて飛んでいる。

天子の宮門は九重もあってあまりに深く、祖先の墓がある故郷もまた万里の彼方にある。

あの阮籍のように道に行き詰って慟哭しようにも、冷え切った灰は吹いても燃え立たない。」

○巨大なエネルギー

寒々として沈んだ雰囲気の詩ですが、こうした詩を書いた書はといえば、ねっとりと暗い筆致で、蘇東坡の鬱屈した気持ちがひしひしと迫ってきます。

そして全巻を通して蘇東坡の筆から発せられる巨大なエネルギーが充満しています。

中国の書の歴史上、これより巧みな書はいくらでもありますが、これほどスケールの大きな書はそうそう見当たりません。

蘇東坡は政争に巻き込まれ何度も地方に左遷されるなど政治的には不遇でしたが、文才に恵まれ、宋代第一の文豪として尊崇されました。

書法においても自負するところは大きく、「わが書、意造にして本法なし」と豪語しています。

筆先の技巧にこだわらず、学問に裏付けられた全人格的な力量でとてつもなく巨大な書をものしてしまう人物でした。

その最高傑作がこの黄州寒食詩巻なのです。

○展開の見事さ

黄州寒食詩巻の書としての魅力は二つあります。

まずはその展開の見事さです。

最初の「自」こそ、小さくいじけたような書き出しですが、書き進むにつれ筆遣いは大胆になり、字形は大きく、さらに巨大に、かと思うとすっと身を縮めて小さく、大小取り混ぜて自由闊達に展開していきます。

「年」・「中」・「葦」・「帋」の字の収筆に至ってはことさらに長く引き下ろして余裕とけれん味さえ見せています。

それらが次々に、見る者の意表を突きながら展開していきます。

黄州寒食詩巻を揮毫するにあたって、蘇東坡は構成や展開をあらかじめ計算しているのではなく、一瞬ごとのひらめきに従って書いています。

それでいて起伏豊かに全体が調和し、極めて高いレベルで作品として成立しています。

それを可能にしたのは、日頃の修練のたまものであり、蘇東坡の書に対する並々ならぬ才能なのでしょう。

○東坡調を超えた書きぶり

黄州寒食詩巻のもうひとつの魅力は、これが蘇東坡の普段の書きぶりとは相当に異なっているという点です。

蘇東坡の書は黄山谷がいみじくも言ったように「石圧蛤蟆(石におしつぶされたヒキガエル)」に似ています。

もっともこれは蘇東坡が黄山谷の書を「樹梢挂蛇(樹の梢に掛かった蛇)」と揶揄して言ったことへの返答として言われた言葉で、両者の気の置けない間柄が分かろうというものです。

蘇東坡が書く行書の文字の基本形は、横長の長方形を左下に傾けて押しつぶした形です。

点画も太いので堂々たる重量感がありますが、起伏と変化に乏しいうらみがあります。

ところがこの黄州寒食詩巻に限っては、用筆は重厚さを基調としつつもふっと息を抜いたところを見せ、文字も大小長短を取り混ぜ、全体の展開と構成も変化の妙を尽くしています。

東坡調とでもいうべき普段の蘇東坡の書風を超えて、新境地を開いた書きぶりです。

○詩の内容を超えた書

書と言葉との関係については、こんな見方もできるかもしれません。

詩の内容だけを見れば、本来ならば中央で活躍すべきエリート官僚が心ならずも左遷され、打ちひしがれているという内容ですが、書の表現の方は、どっこい俺は生きているぞという逞しいふてぶてしさを感じさせるのです。

書の表現が詩の内容を超えている、あるいは書の表現が、詩に込められた本当の意味を補完しているとも言えそうです。

○一回限りの即興性

書の古典として残されている作品は、そのほとんどが一枚限りの即興で書かれたものです。

もちろん中国の士大夫や文人たちは日ごろから書の修練には怠りなく、揮毫に当たってはどのように書くかは事前に十分に準備をしたことでしょう。

日常、お互いにやり取りする尺牘(手紙)にしても単に用事を伝えるものではなく、お互いに書の技量を競い合う意味を持っているので、決しておろそかに書くことはありませんが、基本的には一枚書きです。

この黄州寒食詩巻を見ていると、書というのは一回限りの即興性にこそ生命があるのであって、その生命力を消してしまっては書の価値は半減してしまうということがよく分かります。

筆跡を丁寧にたどることによって、蘇東坡が書いているその場の様子が手に取るように分かってきます。

特に、「花」から「泥」への筆の迷い・たゆたい・ゆらぎ。

「病」の追記。

「子」や「雨」の修正点。

「葦」の最終縦画の補筆。

これら、現代日本の書家から見た場合の「書き損じ」は、何と多くの情報を伝えてくれていることでしょう。

見る者に、今まさに書作の現場に立ち会っているという感覚を与えてくれます。

もしも蘇東坡がこれらを書き損じだとして書き直してしまっていたとしたら、黄州寒食詩巻の価値は半減してしまったことでしょう。

書とは書かれた言葉、文字のたたずまい、書いた人の心の状態、書かれたその場の雰囲気までも含めてまるごと記録するものだということを改めて思い知らされます。

○即興性について日中の違い

即興性ということについて、日本と中国との違いに触れておきたいと思います。

戦後の日本では書道の展覧会で優劣を競うということが盛んに行われるようになったために、作品を作るにあたってはあらかじめ字形や構成、墨継ぎを設計し(それが多くの場合、「手本」として先生から与えられることが多いということも問題なのですが)、何十枚もあるいは百枚以上も書き込むことが半ば習慣化してきました。

反故の山を作りながら書き込むことによって用筆や構成が練れてくるものであること、また誤字や脱字は絶対に許されないものであること、書き損じは人に見せるべきものではないことなどが当然のこととされてきました。

現代の書道展に並ぶ作品においては、一見偶然にできたように見えるものも、周到に計画された演出であることが少なくありません。

作品にアクセントをつけるために、後からわざと墨をこぼすという技法(?)を聞いたことがありますが、こうなると見え透いた作為も極まれりというものです。

ともあれ現代の日本では、書において最も大切な要素の一つである即興性が貴ばれる状況にはなっていません。

一方、中国人は1枚の作品を書くのに百枚もの紙を書きつぶすような書き方はしません。

揮毫の前にはあらかじめ十分に準備はしますが、書くのはせいぜい数枚です。

特に席書(席上揮毫)はまさに一枚限りの一発勝負です。

日本人の書家と名乗る人が中国に行って面食らうのは、

「何か書いてほしい」

と言われてその場に筆と墨が置かれ、全紙が机の上に延べられたときだ、ということを聞いたことがあります。

そこに何という言葉をどのように書くか。

墨場必携で言葉を探したり、書道字典で文字を調べたり、構成を工夫するために試し書きをしたりすることはできません。

瞬時に書くべき言葉を選び、一枚限りで書き上げ、書き上げた後にはその場にふさわしい受け答えをしなければなりません。

それらの振る舞いによって、その人の書家としての見識と技量が測られます。

中国では「字は須らく熟後の生なるべし」(董其昌「画禅室随筆」)という伝統が今なお受け継がれているのです。

○類似作品がない理由

黄州寒食詩巻はこれほどの傑作でありながら、この書きぶりに類した蘇東坡の書の作品は他に残されていません。

それをどう見るか。

書けなかったのか、書かなかったのか。

黄山谷が跋に「蘇東坡にもう一度これを書かせてみても、これほどのものが出来るかどうか分からない」と書いているように、二度とは書けなかったのかもしれません。

この作は蘇東坡の通常の書の水準をはるかに突き抜けています。

心身ともに調和し、感興が最高潮に達した時にはじめてこうした作品を書くことが可能となるのでしょう。

まさに一世一代の作と呼ぶにふわさしい出来栄えです。

王羲之が即興で蘭亭序を書いたけれども、その後何度書き直してもそれ以上の作ができなかった、という故事を思い起こさせます。

一方、蘇東坡はあえて類似作品を書かなかったのだとすれば、それはそれですごいことだと思います。

蘇東坡にしてみれば、たまたま興が乗って起伏の豊かな作品ができたというだけのことに過ぎないのでしょう。

これを様式化して同じようなスタイルの作品を次々に書いてやろうなどという、さもしい根性は持ち合わせていなかったと見えます。

今回はこのように書けたが、別に大したことではない、どのようにできようが一回限りの作、それで十分、と思ったのかもしれません。

もしそうだとすれば、何という潔さでしょう。ここにも蘇東坡のスケールの大きさを感じます。

○黄州寒食詩巻の来歴

最後に、黄州寒食詩巻のたどった数奇な運命を記して、拙文を終わりたいと思います。

この天下の名跡は1082年ごろに蘇東坡によって揮毫されたのち、十数年経ってその時の所有者が黄山谷に依頼して跋を書いてもらっています。

時代は宋から元に変わり、北京に運ばれて、王羲之の蘭亭序の伝来にも名前が出てくる張金界奴の収蔵となりました。

明代になるといったんは内府に入りましたが、次第に政治が乱れ、宦官たちが内府の収蔵品を勝手に盗み出して売り払う状況の中で、黄州寒食詩巻も民間に流出してしまいます。

清代になって乾隆帝のときに再び内府に入り、乾隆帝による跋と「雪堂餘韻」の引首が付されました。

清末の1860年、英仏連合軍が北京に入り円明園を焼き払った際には、危うく難を免れたものの、再び民間に流出してしまいます。

帖の下部にある焼け焦げの痕は、このときの騒乱で火災に遭ったためにできたものだと言われています。

大正11年に日本に渡り、豪商の菊池惺堂(きくちせいどう)が大金をもってこの帖を購入しました。

翌大正12年には関東大震災に見舞われましたが、菊池氏は先祖伝来の収蔵品をことごとく失う中でこの帖だけは自らの危険を顧みず救い出し、焼失を免れました。

貴重な文物を身を挺して守ったということで、当時美談として喧伝されたといいます。

黄州寒食詩巻は、第二次世界大戦の東京大空襲にも幸い毀損することなく、戦後は台湾に渡り、現在では台北の故宮博物院に蔵せられています。

私たちがこの劇跡を目にすることのできる幸福は、こうした人々の尽力によるものです。

(2014年7月記)

(参考文献)

『條幅扁額の研究』 1958年、二玄社

『書跡名品叢刊 宋 蘇東坡 黄州寒食詩巻』 1959年、二玄社

『中国法書ガイド46 蘇軾集』 1988年 、二玄社

『季刊墨スペシャル 図説 中国書道史』1991年、芸術新聞社

『書百話』 榊莫山 1993年、毎日新聞社

『季刊墨スペシャル 中国書道史の10人』1996年、芸術新聞社

『中国書史』 石川九楊 1996年、京都大学学術出版会

![]()

2014年6月24日から2014年9月15日まで,東京国立博物館で開催された「台北 國立故宮博物院−神品至宝−」 に、この黄州寒食詩巻が出展されているので見てきました。

会場に入って黄州寒食詩巻はどこだろうと探しても見当たりません。

宋代の書画がたくさん陳列されているところにもありません。

とうとう出口近くになってようやく黄州寒食詩巻が展示されているのを見つけました。

これはよい工夫です。

どこの展示会場でも入り口はごったがえすほどに混雑していますが、中ほどで滞留し、腰を下ろして休憩する人もあり、出口近くは比較的すいてくるのです。

この場所に目玉の展示品を置いてくれているのは、これを目当てに来た人にとってはゆっくり見られるし、最後に眼福を得られるので有り難い限りです。

黄州寒食詩巻の実物を生まれて初めてじっくりと鑑賞しました。

印刷物では分かりにくいのですが、かなり墨の濃淡があります。

用紙には薄く罫線が引かれており、蘇軾はこの罫線にこだわらずに自由に書いていますが、黄庭堅は罫線の行に沿って1行おきに跋を書いています。

細部を見たあとに離れて俯瞰してみると、全体が生き物のように大きく起伏しています。

まさに壮大な交響曲が響き渡っているような感じです。

二度、三度と行列に並びなおしながら心ゆくまで鑑賞し、余韻を胸に会場を後にしました。

(2014年8月記)