○古文の勉強

中国の古典を学ぶ時に漢文や中国語の知識が必要なように、かなの古筆を読むには古文の知識が必要になります。

たいていの人にとって古文の勉強は高校の授業のせいぜい週に数時間だけでしょうから、たいした知識が身につくはずもなく、しかも高校生といえば遊びたい盛りですから源氏物語や枕草子がどうのこうのということに興味がわくはずもなく、おざなりに過ごしてしまうことが多いようです。

しかし、若いときの勉強というものはしっかりやっておいたほうがよいのです。

今から数十年前、私が高校時代にお世話になった学習参考書に『古文研究法』という本がありました。

著者は小西甚一という、その筋では有名な先生ですが、悲しいことにその内容はほとんど覚えていません。

ただ一つ記憶に残っているのはその前書きに書かれていた次のような一節です。

「人間、歳をとってくると必ず自分の国の古典文学を読みたくなるものである。

ところが古典文学を読むには、古文の知識がないと読めない。

しかも悲しいことに、老齢になってから古典を読むための勉強を始めてももう遅いのだ。

古文の基礎的な知識は若いうちに培っておかないと身につかないのである。

高校生諸君は、今のうちは源氏物語などに興味はないであろうが、将来必ず役に立つものであるから、しっかり勉強してほしい。」

うろ覚えですがだいたいこんな内容でした。

私も生意気ざかりの高校生ではありましたが、この文章が妙に心に残っているのは、著者の学生に対する温かい思いやりが行間からにじみ出ていたからでしょうか。

それから数十年。

私はまだ人生を振り返りながら日本の古典文学を読みたいという年齢には達していませんが、かなの古筆を学ぶときや、自分の作品として万葉集を取り上げる時などにはどうしても古文を読む必要に迫られ、高校時代の勉強が多少なりとも役立っていることを実感しています。

○かななんて簡単?

私は長い間、漢字の学習一辺倒でかなとは全く無縁でした。

漢字の方は楷行草篆隷に篆刻をやり、中国の古典も好きなものはひととおり習ってそれなりに自信もありましたが、かなに関しては全く習おうとは思いませんでした。

それどころか、かなのことははなからばかにしていたのです。

「かななんて、どうせ草書からこしらえたものじゃないか。草書の筆法さえ分かれば簡単に書けるさ。」

などどうそぶいていたものです。

また当時の漢字書の大家、西川寧が、

「かなの構造の脆弱さに怒りを覚える」

というようなことを書いているのを読んで、そうだそうだと手をたたいて喜んでいたものです。

ところが齢四十に近づいてきたころ、日本人なら日本語を書かなければ書をやっている意味がないと考えるようになり、そしていざ日本語を書こうという段になって、自分がいかにひらがなが書けないかということをいやというほど思い知らされました。

最も簡単であるはずの「の」の字ひとつにしても、形の変化や表情が全く出せないのです。

私は自分自身のこれまでの書の学習がいかに偏ったものであったかを思い知らされ、一からかなの勉強を始めました。

その当時はちょうど、二玄社からカラーの日本名筆選が次々と出されていた時期だったので、本阿弥切、中務集、石山切伊勢集、関戸本古今集、香紙切、藍紙本万葉集、それに寸松庵色紙・継色紙・升色紙の三色紙などを手当たり次第に買ってきて、かたっぱしから臨書を繰り返しました。

これらの中で、私にはとうてい書けそうもないし、書けるようになりたいとも思わないけれど、しかしどうにも気になる存在だったのが香紙切でした。

そこで今回はこの香紙切を取り上げてみようと思います。

○円転自在な香紙切

香紙切は「麗華集」という歌集を書写した古筆切です。

平安時代後半の十一世紀末頃の作で、書者は三十六歌仙の一人、小大君(こおおいぎみ)と伝えられています。

「香紙切」と呼ばれるわけは、その料紙が丁子(ちょうじ)を煎じた汁で染められており、調製された当時は芳香を放っていたことに由来するそうです。

かなにもいろいろあって、例えば寸松庵色紙はまさにかなのスタンダードですが、この香紙切には一種独特のひねった魅力があります。

奔放に筆を運びながら一瞬ごとに円転自在な表現を展開しており、それを目で追っていくと幻惑されそうな感じさえ覚えます。

そしてこの香紙切は、日本人の書の特質の一端を極めて特徴的に表しているのです。

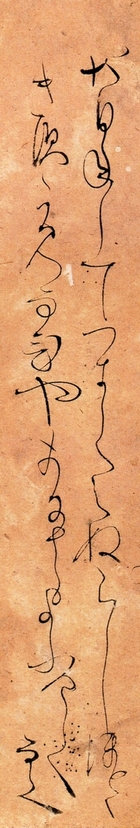

香紙切の中から最も冴えきった部分である次の一首を選び、子細に見ていきましょう。

たびねしてつきてえぬらしほとゝぎす かみなびやまにさよふけてなく

旅寝してつきて来ぬらし不如帰 神南備山に小夜更けて鳴く

ここで「つきてえぬらし」とあるのは、「つきてこぬらし」の誤写だと思われます。

さてこうやってみると、これまで見てきた趙之謙の篆書や石門頌の隷書などと比べて、いかに人間としての資質が違うかを思い知らされます。

それはいいとか悪いとかいう問題ではなく、ものの考え方や感じ方、求める世界が、要するに生き方がまるきり違うのです。

まず最初の文字で意表を突かれます。これは何か。

小学二年生の次男に見せたところ、「な」と答えました。

小学五年生の長男に聞くと、「な」かな、いや「た」かな、「か」かもしれないと広がりをもった答え。

いずれにせよ、小学校でこんな「た」を書いたらすぐさま先生に赤字で直されてしまうことでしょう。

「た」のもともとの漢字は「太」です。「た」の第三画は「太」の右はらいが転じたものですから、少なくとも第一画の右上に来ることはありえません。

ところがこの「た」の第三画はそんなことはお構いなしに大きく右上方に飛び出しています。

そこには「た」は本来「太」であるという意識は微塵もありません。

筆が快調に浮き沈みしながら筆先が紙をかすめる運動が繰り返され、その結果として残された筆跡が、「た」と読まれるべき筆画の連なりとして紙の上に定着されているだけなのです。

ここには明らかに書字の規範からの逸脱があります。

しかし小大君と伝えられる書者はそんなことにはお構いなしです。

奔放に筆を運びながら、自分が「た」だと信じる文字の筆画を紙の上に置き去りにしていくだけです。

これが日本的崩しの美、あるいは王朝かな特有の流れの美を生み出すに至る、日本人特有の書に対する態度に他なりません。

○香紙切の見どころ

以下、この一首の見所を流れに沿って見ていきましょう。

なお、一行目が書かれた時点では二行目はまだ書かれていなかったわけですから、一行目を鑑賞する際には二行目は消してあります。

|

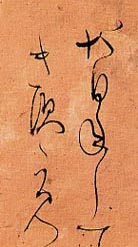

まず冒頭の「たびねして」の連綿の見事さに目を奪われます。 「ひ(日)」と「ね(年)」のくるくると筆を回転させもつれた糸のような風情。 そこからすっと引き出して中ほどをほんの少し膨らませながらS字カーブを描いて左に流していく「し」の優美さ。 最後の「て」は上の四文字を軽々と支えて、自身もすっくとさわやかに立っています。 「て」の最後のところで筆先がほんのわずか上に跳ね出しているのは、この書者がいかにリズムに乗って書いているか、そして続けようと思えばいくらでも続けられる、という余裕を表しています。 |

|

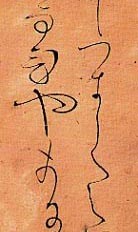

その次の「つぎてえ」は左右に小刻みに揺れ動きながらすらりと慎ましやかに書いています。 この部分だけ見るとちょっと寂しすぎるので、おそらく二行目のこの部分には強い文字が来るであろうことが予想されます。 「つぎてえ」が縦に流れてきたのを受けて、「ぬ」は左右に大きく張り出しています。 特に左に鋭く頭を突き出しているので、二行目がこれを受けてどのように展開していくか楽しみです。 |

|

一行目最後の「らしほとゝ」は実にすばらしいですね。 長々と引いた「し」の乙字形の変化はこれ以上やると嫌みになりますが、その一歩手前ぎりぎりのところで自然さを保っています。 それにしても「し」をこれだけ伸ばした後、もういくらも空間が残っていないところに「ほとゝ」を詰め込んでやろうという冒険心には舌を巻きます。 ここで萎縮してしまったら台無しになるところですが、書者は持ち前の細く強靭な線で、「し」の最後に重なることを覚悟でダイナミックに「ほ」を書き進めます。 その次の「と」は右下に逃がして空間を節約し、「ゝ」を再び中央に持ってきて一行目全体を収めています。 その結果、書者の目論見はまんまと図に当たって、「し」と「ほとゝ」とは見事な粗密の対照を見せています。 |

|

一行目の成功に気をよくした書者は二行目も快調に飛ばします。 「きす(須)」のきっぱりとした筆遣いは書者の自信あふれる態度をまざまざと見せつけています。 「き」の二本の横画を逆筆で短く畳みかけるように書いた後、第三画目は一転してかみそりでそぎ落とすような鋭い線質で長々と引き切っています。 しかも最後の第四画をぐっと下に寄せることによって、「き」は字の中央に大きな空間を抱え、変化と鋭さの中にも余裕を見せています。 「須」の偏から旁に跳ね上げる筆の勢いは見事ですね。 旁をきりきりときしむような強靱な線で書いていって、最終画を右に大きく張り出して一行目の「ね(年)」に挑み掛かるような動きを見せたかと思うと、すっと身を翻して文字の中心部へと収斂しています。 続く「かみなびやま」の連綿は躍動感に溢れ、左右への振幅も徐々に大きくなっていきます。 |

|

いよいよこの一首のクライマックスです。 次第に大きな動きとなってきた「かみなびやま」は「びや」に至って最も激しく力強い動きとなり、この一首で最大の見せ場となっています。 「ひ(飛)」の右上の点から「や」に至る連綿線は、袈裟懸けに鋭く切り込みながら「や」に続き、「や」は一行目のやや寂しい「つぎて」の空間へ大きく張り出して、堂々と自らの存在感を主張しています。 なお、「や」の回転部分で一度引っかけてから左上に向かっていく筆遣いは香紙切の他の部分にも見られ、この書者独特の書きぶりです。 大きく躍動した後はすっと平静を取り戻し、「まに」は右回転運動を繰り返しながら次へと続いていきます。 |

|

続く「さよふけて」の連綿は、一転してゆらゆらと立ち上ぼるような雰囲気に変わり、線質もねばっこさを増しています。 こうした変幻自在な転換が次々と展開されていくのが香紙切の特徴です。 一行目の「ぬ」の左に鋭く突き出された頭に対しては、「さ」のゆらりとした線でさらりと受け流し、呼応の妙を見せています。 「さよ」の筆の流れを目で追っていくと、右に左に振り回されて頭の中がくらくらしてしまいそうです。 「ふけて」は一行目につかず離れず、ゆらゆらと漂っています。 ところがこのゆらゆら感で終わらせないのがこの書者の腕の並々ならぬところです。 「て」の最後で、この細身の筆としては多分極限の太さで押さえつけることによって、最後の最後で何かが起こることを暗示しているのです。 |

|

そしていよいよ最後の「なく」です。 雰囲気はまたも一変し、二行目最初の「きす」と同じように刃物でそぎ落とすかのような鋭い線質に変わっています。 線の太さは部分的に太くなってはいますが、筆の角度が斜めでいわゆる側筆となっているので、重たい感じはありません。 そして「く」の最後を右下方に鋭角的にすべり込ませ、まるで船の錨のように重しの役目をさせながら見事にこの一首を締めくくっているのです。 |

○日本的書美のひとつの頂点

いかがでしょうか。

野球に例えていうと、絶好調の技巧派ピッチャーがきわどいコースを突きながらカーブやスライダーで強打者をゆさぶり、速球やフォークを決め球に次々と打ち取っていくような快感を覚えませんか。

これだけ快調に飛ばしていながら破綻がなく、冴え切った筆使いでしかも繊細なあやをちりばめている様は実に見事なものです。

もちろん、中国の堅牢な書と比較して見ればその脆弱さは覆うべくもありませんし、香紙切の他の部分では奔放に筆を運ぶあまり字形が乱れたり、流れ過ぎてバランスを崩したりしているところも少なからず見受けられます。

しかしここで取り上げた部分に関する限り、香紙切は日本的書美のひとつの頂点を極めたといってよいと思います。

私は香紙切のこの部分を眺めるたびに、自分たちの祖先がこれほどの書美の高みにまで到達したことを誇りに思っています。

そして、私たちがこれから試みようとする新しい日本語の書表現に対して、ひとつの目標を与えてくれているような気がしています。