○日本語の作品は少数派

書の展覧会場に足を運ぶと、私たちが日常使っている日本語を書いた作品があまりにも少ないことに驚かされます。

マンモス展と呼ばれる日展、読売書法展、毎日展にしても、相変わらず主流は中国の伝統に根ざした漢字作品か、平安がなに基礎をおいたかな作品です。

もちろん、調和体、現代書、漢字かなまじり文、近代詩文書などと呼ばれる部門で、日本語の作品も展示されているのですが、これらは漢字・かな部門に比べてやはり少数派です。

日本語を日常的に使って生活している日本人が、どうして書作品となると日本語の作が少ないのでしょうか。

一般の人たちから見ると、これはまことに不思議な現象に映るに違いありません。

意地の悪い見方をすれば、日本の書家集団というのは、中国文学である漢詩・漢文を題材にして中国で完成されたスタイルをちゃっかり拝借して悦に入っている虫のいい人達か、千年も前のご先祖様が創始した平安がなという遺産のおこぼれを頂戴してお茶を濁している、ずいぶんと気楽な連中だと思われるに違いありません。

しかし、日本の書の歴史においては、これまで日本語をどう書くかということが最大の問題だったし、今なお未解決の問題であり続けているのです。

これまでにも、日本人なら日本語を書こう、という運動が盛り上がっては消え、盛り上がっては消えていきました。

そしてその間、平安時代の王朝かなを除いて、みんなが納得する日本語の書というものはついぞ生まれなかったのです。

○日本語が書けない三つの理由

なぜ、日本人が日本語で書作品を書くという当たり前のことができないのでしょうか。

その理由は概ね、次の三つに集約できると思われます。

第一に、日本語は漢字とひらがなとカタカナから成り立っていて、これらが混在したものをまとめてひとつの書作品にすることがとても難しいということです。

第二に、現代日本語には書作品の題材とするのにふさわしい言葉が少ないと思われていることです。

書にできるのはせいぜい短歌や俳句ぐらいなものでしょうか。

格言めいた言葉は照れ臭くて書きにくいし、現代詩には共感できる部分が少ない。

まして自分自身の言葉などなおさら恥ずかしくて書けないというわけです。

第三に、いざ日本語を書こうと思って紙を前にしても、いったいどのように書いたらよいかが分からないということです。

現代日本語を書くに当たって、拠り所となるべき古典はないし、こう書けばよいのだと教えてくれる人もいません。

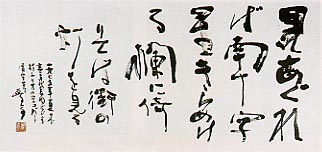

金子鴎亭(上図)や村上三島は日本語の表現としてひとつのスタイルを示してくれてはいますが、その流派の中で一定の追随者を持ってはいても、日本語の書き方の模範あるいは規範としての評価を得ているとまでは言えないでしょう。

これら三つの日本語が書けない理由について、順番に見ていくこととします。

○日本語は破体書

日本語を構成する文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、それに最近では平気でアルファベットが入り込んでいます。

若い人たちが歌っている歌の歌詞など、英語と日本語が交互に断片的に入り交じったりしていて、われわれおじさん族はとてもついていけないとため息をつくばかりですが、それを日本語の乱れだと嘆いても始まりません。

これが現実なのですし、もともと日本語というのは、日本古来の大和言葉に中国語が覆い被さったうえ、近年では西欧語も無節操に取り込んでいる、いわばごった煮の言語なのですから。

がっちりと力学的な構造を持つ中国出身の漢字。

その代表選手である楷書は、歴史上の大唐帝国に象徴される強大な権力とゆるぎない組織体制に裏付けされています。

その一方で、柔らかな曲線ではらりと形作られるひらがな。

もともと漢字の草書体から生まれたとはいえ、すでにその片鱗も見せないくらい全く別の文字体系になり変わり、大和言葉の表音文字としての役割を担っています。

さらに、漢字の一部分を取り出したカタカナ。

これは漢字のパーツだけあって構造的には楷書と同じですが、くずしがきかないこと、そして濁音の点々や半濁音のマルという特異な記号を持つために、漢字とは全く違った印象を与えます。

これらに加えて生まれも育ちも違った西欧アルファベットの跳梁。

これら生まれも育ちも全く異なる文字たちを一か所に集めて、書作品を作ろうというのは生やさしいことではありません。

それぞれが別々の書き方、難しく言えば書字原理を持っている文字の集合体の書作品は、過去の歴史に例を求めるなら破体書ということになります。

これまでの破体書の古典としては空海や顔真卿のものなどがありますが(上図は空海の「破体心経」)、いずれも漢字の範疇の中で、楷書・行書・草書・隷書の混合体です。

ところが日本語は漢字の範囲を飛び出してしまった破体書なのですから、いうなれば究極の破体書です。

これほどの破体書を書くとなれば、少なくとも漢字の各体とかなについての相当な力量がなければまず不可能でしょう。

我々日本人は、生まれながらにして、こうした究極の破体書を書くように運命づけられているのです。

しかし、ものは考えようです。

せっかく日本に生まれて書を楽しんでいるのですから、この難しい日本語を書にする試みに挑戦してみてはどうでしょうか。

筆こそ使わないにせよ、日本人は誰もが毎日日本語を手書きしています。

パソコンなどの電子機器を用いてキー入力することが多くなっているとはいえ、日常のメモ、手紙、日記など依然として手書きの場面は多いはずです。

どうすればそれらを美しく、真実味あるように、しかも現代にふさわしいような形で書けるか、それを試みることは意味のあることです。

日本語が破体書であると考えた場合、書くにあたってはひとつのヒントがあります。

破体書はその中に複数の原理を包含するがゆえに、それらが互いにぶつかり合うエネルギーが充満しているのです。

そのエネルギーをいかにコントロールしつつ解放するか、これは日本語のあり方そのものに即した書法の探求です。

書き慣れないからといって後込みせずに、まずは一歩を踏み出してみようではありませんか。

○日本語は書にならない

調和体や近代詩文の作品を作るとき、書く題材に苦労するというのはよく聞かれる話です。

漢字なら墨場必携や唐詩選などという便利なものがあるし、かななら古今和歌集を始めとする勅撰・私撰和歌集に事欠きません。

ところが現代文となると、こうしたあんちょこがなく、しかも誰にでも分かる日本語なのであまりみっともない内容のものを書くわけにはいかず、苦労して自分でそれらしい言葉を探さなければなりません。

それでは実際にどういう言葉が書作品になっているのでしょうか。

私は以前ある書道の展覧会場で「待てば海路の日和あり」と大まじめに書かれた作品を見て、開いた口がふさがりませんでした。

書者はよほどこの格言が好きだったのでしょうか。

それとも長い間待ちこがれていた後で何か嬉しいことがあったのか。

いずれにせよ、何らの文脈なしに「待てば海路の日和あり」と提示されても、観る方としては困惑してしまいます。

日本語の詩にしても、現代詩を題材にとった例はほとんど見かけません。

ついでに言うと、現代詩という分野も書に劣らず、ずいぶんと世の中とかけ離れた存在になってしまっているのではないでしょうか。

本が出版されても、現代詩集が人気だという話はついぞ耳にしたことがありません。

私自身、現代詩は難しいものという先入観があって、何となく敬遠気味でこれまで食わず嫌いの状態でいます。

きっと分かる人には分かるんだろうな、その世界の人はあれこれと細かいところで苦労しているんだろうな、けれど門外漢には入り込めないな、と考えていると、何だそれじゃ書と同じじゃないかということに気がついて思わず苦笑してしまいます。

いっそのこと現代の詩人と書家とが手を結んで、日本語の現状に一石を投じてはどうかと思ったりもしますが、きっとそれぞれの思惑が違うのでしょうね。そんなことは起こりそうもありません。

それはさておき、日本語の詩では現代詩よりも明治、大正時代の詩の方が書の題材としては好まれるようです。

島崎藤村の「小諸なる古城のほとり・・・」や土井晩翠の「春高楼の花の宴・・・」などを書いたものを書道展で見たことがあります。

金子みすずの詩も人気ですが、いい年をした大人が何も好きこのんで小学生向けのような詩を書かなくとも、という気がしないでもありません。

童謡なども同様。

井上靖の文章などから一部を抜粋した作品も時折見かけますが、全文を書くならともかく、長い文章の一部分だけ取り出してどうしようというのでしょう。

文章としても中途半端だし、その文を題材にした意図が分かりかねるものがほとんどです。

そうした選文の仕方には、自分はどうしてもこの言葉、この文章を書きたいのだ、この言葉以外では私の思いを表現することはできないのだ、という必然性が感じられません。

まれに自分自身で作ったと思われる言葉を書いている作品を見かけますが、やはり未熟で独りよがりの感を免れません。

書いている本人が自分の言葉に酔いしれているものなど、見ているこちらが気恥ずかしくなってしまいます。

こうして見てくると、どうやら日本語は書にならないという実例ばかり集めているようですが、ここには一つ共通したポイントがあります。

それは、これらの作品を書いた人達は、日本語に真剣に向き合っていないということです。

今のこの時代の日本語と真っ向から対峙して、日本語の書をどのように形作っていくべきかを、日本語の在り方そのものに即して考えていこうとする努力をしていないように見えるのです。

だいたい、漢詩や和歌なら書きやすいということ一つをとってみても、言葉の意味内容と真正面から向き合っていない証拠です。

過去の文学であることをいいことにして言葉の意味を意図的に無視し、字面だけを平気で書き連ねているのですから。

結局のところ、私たちは心の奥底で自分たちの言葉である日本語に自信を持てず、愛着も持てないでいるのです。

だから書として堂々と日本語を書くことに抵抗と気恥ずかしさを感じてしまうのです。

もちろん、ことは書だけの問題ではありません。

日本語に関わる人全て、すなわち日本人全体の問題です。

しかし、私たちが日本人として生まれ、日々日本語を使い、そして書をたしなんでいる以上、書という側面から日本語のあり方について考え、日本語の書字方法を探求していこうではありませんか。

私たちには日本語以外に依るべき言葉はなく、したがって書として書くべき言葉も日本語以外にはないのですから。

○どう書いたらよいか分からない

日本語を書こうと一大決心をし、どうにかこうにか書く言葉も選んでさあ書いてみようと思っても、いざ筆を手にして紙に立ち向かうと、さていったいどう書いたらよいか分からず途方に暮れてしまう、というのが大方の状況でしょう。

漢字作品なら中国の古典をまねすればいくらでも立派に見えるし、かなも平安時代のスタイルを拝借すればそれなりに王朝風の優雅な雰囲気に仕上がります。

ところがこと現代日本語に限っては、古典と呼べるだけの作品はこれまでに生まれておらず、まねをしようにもまねをする対象がありません。

仕方がないので原点に立ち返って考えると、日本語は大きく分けて漢字とかなから構成されているわけですから、少なくとも漢字とかなの両方の勉強をしていなければ、自信をもって日本語を書くことはできない、という至極当たり前のことに気がつきます。

そして漢字とかなの古典をひととおりやり、どうにかそれらしく書けるようになった後に、肝心の「漢字とかなとをどう調和させるか」という問題に直面することになります。

未知の問題にぶつかったとき、どうしたらよいか分からないとき、頼りになるのは過去の歴史です。

私たちは、先人の知恵の集積である古典を参考にしながら、現代日本語にふさわしい書の在り方を模索していかなければなりません。

特に、中国の古典の書法については、書字の戦略という観点から改めて見直してみる必要があります。

「臨書の方法論」のところでも述べたように、中国の古典を単に文字の書き方の種々相としてとらえるのではなく、ある特定の意味内容を持ち特定の状況下で発語された言葉を、中国人がどのように書として定着させてきたのかを改めて問うてみるのです。

これこそ中国人が三千五百年の長きにわたって書法、つまり言葉を書として表現するための戦略を追究してきたことの本質なのですから。

一方、日本の古典に目を向けてみると、平安時代の能書家は漢字を柔らかく煮込んでかなの線質に合わせ、独特な流れとちらしで調理しました。

かなのちらしの空間美意識は日本独特のもので、それは現代にも受け継がれています。

日本語というとらえどころのない、どうかするとふわりふわりと流されて行ってしまうような言葉は、その表現の形として本質的にちらしを求めるのかもしれません。

現代日本語を表現する上でもちらしは大きな武器になるように思います。

このように中国や日本の古典を学ぶに当たっては、現代日本語をどのように書として表現すべきかという問題意識を持つことが大切です。

そうした問題意識を持たないで漫然と中国の古典やら王朝かなやらを学んでそっくりに書けるようになっても、それはせいぜい趣味人の時間つぶし以上のものではありません。

余談ですが、現代日本ではプロの書家にしても、漢字作家とかな作家とにはっきり分かれ過ぎているのは問題だと思うのです。

しょせん日本人が中国人になれるわけではなし、現代人が平安人になれるわけでもなし、漢字の分野とかなの分野に閉じこもっていては、現代における書家としての役割を果たしていないと思います。

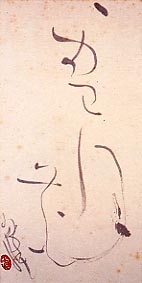

漢字とかなの両方を同等のレベルで書ける書家は極めて少なく、近年では鈴木翠軒(上図「雪月花」)と殿村藍田ぐらいなものでしょうか。

ただ、この二人にしても、あれほどの漢字とかなとの双方にわたる技量を持ちながら、分野に応じた使い分けをするだけで、「日本語を書く」という意識で書に相対することなく、書家としての生涯を終えたのはもったいないことだと思います。

○今のこの時代の書を書こう

現代における書の表現は、現代の日本に生きて、日々日本語を使って生活している私たちの在り方そのものに即した形でしかありえません。

それは漢詩を書く場合でも、古今集を書く場合でも本当は同じはずですが、現代日本語を書く場合においてとりわけはっきりとした形で浮かび上がってくる問題です。

書こうとする言葉がどういう姿になることを求めているのか、その言葉に内在する声に耳を傾け、その言葉にふさわしい文字の姿を生み出さなければなりません。

人間社会のあらゆるものと同様に、書もまたその時代とは無縁ではありえませんし、その時代を反映したものとしてしか存在しません。

今のこの時代でしか書けない書、それを創り出して後世に残すことが私たちの役目です。

そのためには、今のこの時代の視点から改めて過去の古典を評価し直した上で、私たちが今の時代を全身で生き抜き、その息づかいのままに自分の書きたいように書く、それしかないように思います。

それが後の時代からすれば、いかにも日本の現代という時代にふさわしい書の作品となるはずなのです。

世界中どこにいてもインターネットで情報交換ができる時代です。

歴史と伝統ある書だからといって、深山幽谷に籠って社会と断絶し、古典と見紛うような傑作をものしたとしても、それは現代から遊離した時代錯誤のものにしかすぎません。

自分が書きたいように書いて、それがそのまま今の時代を表現したものになるのが理想です。

そのためには、今ここでこうして書いている書は、私が書いているものであると同時に、現代という時代が私に書かせているのだという意識を持つことも大切かもしれません。

日本語で書作品を作ろうとするとき、私たちはこれまで誰もやったことがない、現代日本語の憑り代を作り出そうとしているのです。

開拓の余地、そして冒険の可能性はたっぷりと残されています。

何とやりがいのある、人生意気に感ずる仕事ではありませんか。

![]()