�����t�͒P�Ȃ�f�ނ�

�@����̏��Ƃ����������Ƃ��A������錾�t�͂قƂ�NJᒆ�ɂȂ��Ƃ����Ă悢�ł��傤�B

�@������Ƃ̑����͊����������č�i�����܂��B

�@�����͂����܂ł��Ȃ������̕��w�ł��B

�@����ɐ����Ă�����{�l���A�ǂ����ĊO���̕��w���A���������̗����̎��ȂǂƂ�����N�ȏ���̂̕��w���������Ƃ���̂ł��傤���B

�@�ǂ���瓂�̎���Ɏv����y���ĂƂ��A�����̎����D���ł��܂�Ȃ��Ƃ��������R�ł͂Ȃ������ł��B

�@������{�̏��ƂɂƂ��āA�����͏����������߂̒P�Ȃ�f�ނƂ��Ă��������Ă��܂���B

�@���Ƃ̎傽��S���́A�����̓��e�╵�͋C�A���̊����ɑ��Ď������������C���[�W�������ɏ��Ƃ��ċ�����L���Ȃ��̂ɂ��邩�Ƃ������Ƃɂł͂Ȃ��A�������K���o�����\���X�^�C���Ɋ����̕����Ă͂߁A�����ɂ��Ď��o�I���ʂ��グ�邩�Ƃ����Ƃ���ɂ�������܂���B

�@�����ł͏��́A����`��v�f�Ƃ���P�Ȃ鑢�`�|�p�Ƃ��Ă����~�߂��Ă��܂���B

�@���̌��ʁA���͓`���|�p�ɖ����肽�����ӏ��̔��l���A���邢�͕M��p�������^�����O�̈�ώ�ɉ߂��Ȃ����݂ɂȂ��Ă��܂��B

�@�����ɂ����ł́A���t�̈Ӗ����e�A���t���܂�ł���L���Ȑ��E�A���w�Ƃ��Ă̗��j�I����ԓI�ȍL����A�������������̂͑S����������Ă��܂��B

�@���t�͂��ƂƂ��Ăł͂Ȃ��A�����Ƃ��Ăł������Ȃ��A�P�Ȃ鎚�ʂƂ��āA�M�悪�i�ނׂ������������x�N�g���Ƃ��Ă������݂��Ă��܂���B

�@�u�����ɂ���������A�ʂ̊����Ɋ����Ă݂���B�v

�@�Ƃ����A�����̐搶�̉��C�Ȃ��ꌾ�����̊Ԃ̎�����������Y�قɕ�����Ă��܂��B

�@�v����Ɋ���������ł���Ή��ł��悢�̂ł��B

�@���̓��e�Ȃǂǂ��ł��������A�ǂޕK�v���Ȃ����A�ɒ[�ȏꍇ�ɂ́A���������Ƃ������������Ă���̂������킩��Ȃ��Ă����x���Ȃ��̂ł��B

�@���̌��ʁA�]�C�]�X���鏗���̒Q�������������������A�����Ȗk鰕��̕M�v�̞����ŏ����ꂽ�肷�邱�ƂɂȂ�܂��B

�@���ۂ̐������T��Ȏ�������ł�������ł����Ǝ��`���f�t�H���������ĘA�Ȃ������������A���������ȂǂƂ����Ԃ����肷�邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�����������̎�������ȕ��ɏ�����Ă���̂����ۂ������牽�ƌ����ł��傤���B

�@������Ƃ���ł͂���܂���B

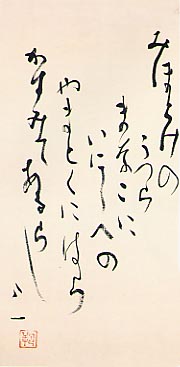

�@���t�W�̉̂t�������̂܂܂ɏ���������Ƃ����܂��B

�@��قǖ��t�����ɐ��ʂ��Ă���̂��A���邢�͒P�ɖ��t�W�̌������ʂ��Ă��邾���Ȃ̂��B

�@������ɂ��Ă����̍�i��ǂ�ł��炨���Ƃ����ӎ��͊F���ɋ߂��Ƃ����Ă悢�ł��傤�B

�@�܂��A�`���Ɍf������Ô���͎����̉̂��Ђ炪�Ȃ����ŏ������l�ł����A���l�������̉̂�ϑ̉������g���ĕ��������ɏ����Ă���̂����āA

�@�u����͉��̉̂���Ȃ��B�v

�@�Ɠ{���Ă����Ƃ����ł͂���܂��B

�@�����̗�́A��҂ɖ��m�Ȑ���Ӑ}������ꍇ��ʂƂ��āA����̏��Ƃ����t�ɑ��Ăǂ�قǒႢ�����������Ă��Ȃ����A�����Ɍ��t���������Ă��邩�Ƃ������Ƃ���Ă��܂��B

�����͌��t�̓���

�@���������A���ƌ��t�Ƃ̊W�́A�{���ǂ̂悤�Ȃ��̂ł���ׂ��Ȃ̂ł��傤���B

�@���͂����l���Ă��܂��B

�@�u���Ƃ͌��t�̐��_�ɓ��̂�^����c�ׂł���v

�@���̕\���������ė������́A�����I�ɂ͌��t���ꎩ�̂ɂ���܂��B

�@���t���������ݏo���A���̕\�����\�ɂ��錴�_�ł��B

�@�l�ԂɂƂ��Č��t�Ƃ͉��ł��傤���B

�@�l�Ԃ͌��t�ɂ���Ă��̂��l���A���݂��Ɉӎv�̑a�ʂ��s���Ă��܂��B

�@�l�Ԃ͌��t�ɂ���Ď����̊����\��������A���x�ɒ��ۓI�ȊT�O�𑀂��Ę_���I�Ȏv�l�������肵�Ă��܂��B

�@���t�Ƃ͐l�Ԃ̐��_�������x������̂ł���A�l�Ԃ��l�Ԃł��邽�߂ɕs���̂��̂ł��B

�@���t�́A��̓I�Ȏ������璊�ۓI�ȊT�O�܂ŁA�X�����ۂ����̒��Ɏ�荞��ł��܂��B

�@���̈Ӗ��Ō��t�Ƃ͐l�ԂɂƂ��Ă��̐��E�̂��ׂĂł�����܂��B

�@���Ƃ́A���̐l�Ԃ̐��_�I���݂��̂��̂Ƃ����Ă��悢���t�ɑ��A����ɂӂ��킵�������Ƃ������̂�^���āA�⎆�̏�ɒ蒅�����悤�Ƃ���c�݂Ȃ̂ł��B

�����t���������̌��_

�@���͂��̍���̂Ƃ���ɂ����āA�����ꂽ���t�̈Ӗ����e������̕\���̂��ǂ���Ƃ��Ă��܂��B

�@�܂�������悤�Ƃ��錾�t�ɂ́A�Ȃ����̌��t��I�̂��Ƃ����A������̊w���⋳�{�A�n�D�����f����܂��B

�@�����ď��̕\���ɂ����ẮA�M�̓����̒��ɗl�X�ȓ��e�����荞�܂�܂��B

�@���̌��t�ɍ��߂�ꂽ�Ӗ����e��v�z�E����A�����肪�ǂ̂悤�ȋC�����ł��̌��t�ɑΛ����Ă��邩�Ƃ���������̐S��A����ɂ͂��̌��t�������ꂽ��ʂ̏╵�͋C�܂ł������荞�܂�邱�Ƃł��傤�B

�@����Ώ��\���ɂ́A���̌��t��������ꂽ��̑��̂����荞�܂�Ă���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��̂ł��B

�@��������т��Ďx���Ă�����̂����t���g�Ȃ̂ł��B

�@�����Ō�����Ăق����Ȃ��̂ł����A���̕\���̍��������t�ɂ���Ƃ����Ă��A�Ⴆ�A�_�Ƃ������������ꍇ�ɂ͋�ɕ�����ł���_�����Ȃт��悤�ɏ����A�Ƃ������Ƃł͂���܂���B

�@�����ł͂Ȃ��āA���A���������̏�ɂ����ď������Ƃ��Ă���_�Ȃ�_�Ƃ������t�ɁA���������̕����̒��ʼn��������A�ǂ������v�������߂Ă���̂��A���̎��Ƃ��̏ꏊ�ɂ����Ď����͂��̌��t���ق��̂ǂ̂悤�ɂł��Ȃ��܂��ɂ��̂悤�ɏ����̂��A�Ƃ������t�ւ̒���ƁA�v������ƁA���f��������ŁA�����ׂ����Ƃ����Ă���̂ł��B

�@�^�̈Ӗ��ɂ����鏑�̕\���Ƃ������̂́A���t�Ƃ̋����ْ��W�̒��ł������܂����̂ł��B

�@�������Ƃ��錾�t�ɒ��݁A���̌��t�Ƃ̑Ό���ʂ��Ă͂��߂Ă��̌��t�ɂӂ��킵�����\�������܂�Ă���̂ł��B

���O�̃G�s�\�[�h

�@���t�Ə��Ƃ̊W�ɂ��āA���̖ڂɂƂ܂����G�s�\�[�h�������������Ă����܂��傤�B

�@�܂��A���Ƃ��������i1901-1991�j�ł��B�w�����̐��U�x�i�P�X�X�R�N�A���Ёj�ɏo�Ă���b�ł��B

�@����l�������̍��E�̖��ł���u�~�ρv�̐F�������]�����Ƃ���A����킭�A

�@�u���̌��t�̈Ӗ����ق�Ƃɒ͂߂Ă��Ȃ�����A�����̂͐h���̂ł��B�v

�@���t�������ɂ͂��ꂾ���̎��i���v��A�����₨�낻���ɏ�������̂ł͂Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B

�@�܂����鎞�A��q�̍]����ۂ��u�܉Ԓދ��v�Ə������Ƃ���A����킭�A

�@�u�N�A����ނ�̂��B�v

�@�u�����B�v

�@�u����Ȃ�A����ȕ��发�����炢����B�v

�@�����̏������t�ɂ͑̌��̗��Â������ӔC�����āA�Ƃ������߂ł��傤�B

�@���������̌��t�ɑ��錵�������`����Ă���b�ł��B

�@��ڂ͉��w�� �i1925-2013�j�ł��B���w���͒����̏���ƂŁA�}�g��w�̋q�������Ƃ��ē��{�ɑ؍݂��Ă��܂����B

�@�������}�g��w�̋����ł��������䗽��Ƃ̊W����A��S��̓W������Q�ς��A���̊��z���q�ׂ����ł̔����ł��B

�@�u�������`�����߂�d���ł���ɂ��Ă��A�������t�̈Ӗ������邱�Ƃ͋�����܂���B���t�Ƃ����̂͂����Ƒ厖�Ȃ��̂��Ǝv���̂ł��B�i�����j

�@�@�܂��������������Ƃ��镶�͂̓��e���悭�������Ă���łȂ���ΕM�����Ӗ����N���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł����B�v

�@�i�w�V���Ӂx��W�T���A�P�X�W�Q�N�V�E�W���������A����Ɩ�͒����L�v�B�j

�@���̓���������{�̏����E�ł͏��ƌ��t�̊W���ɂȂ��Ă��܂��Ă������ƁA�����Ē����l�ɂƂ��Ă͂��ꂪ��قȂ��̂ɉf���Ă������Ƃ�������܂��B

�@�Ō�͖{�̑莚�̘b�ł��B

�@��Ƃ��I�c�E���u��Տ�l�v�Ƃ����P�s�{���o�����ƂɂȂ�A����\���Ƃɏ����Ă�������莚��������ꂽ�Ƃ��̎��̔����ł��B�i�w���z�x��227�A�P�X�W�P�N�A���}�Ёj

�@�u�v�킸�A���͂����Ƒ��Â܂����B������������ł͂Ȃ��B���h�œ��X�Ƃ��āA���̑莚���A��l�̐l�i���咣���Ă���̂ł���B

�@�@�������A�ЋV�������������̕��i�́A���́A�̐��i���ĂЂ���j�ƌĂ�A�j��߂ɐg����ŁA�S����Y�������A���ƌǓƂ̐l�A��Տ�l�ɂǂ���������Ȃ��̂ł���B

�@�@�Ȃɂ��A�����̔j�ꏬ���ɗ��h�Ȃ��q���K�₵���悤�Ȋ�������B���ނƙ�����̂ɂ́A����Ȏv�����������B�v

�@���ǁA�{�̑莚�͒��Ҏ��g�������������ł��B

�@���̏ꍇ�A�{�̓��e����Ԃ悭�������Ă���A��Տ�l�ɑ���C���[�W�m�ɑ����Ă��钘�Җ{�l�������̂��ł��ӂ��킵�������̂ł��傤�B

�@������ɂ��Ă����Ƃ́A�����ĕ����̎��ʂ������Ƃ��炵�������Z�p�ł͂Ȃ��A���t�̓����ɓ��ݍ��݁A���t�Ƃ̐^���ȑΛ���ʂ��Ă������̌��t��̌�����ɑ��鏑�͐��܂�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ������̃G�s�\�[�h�͋����Ă���Ă��܂��B

�����c�݂��ɂ���

�@����̌��t���Ă炢�Ȃ������āA�l�C�̂��鎍�l�E���Ƃ����c�݂�������܂��B

�@���瑽���͎����ɂȂ��Ă��܂����Ƃ̏��ƈ���āA���c�݂��̏��͖S���Ȃ��Ă�����l�C�������A�����̋���ɔ��p�ق܂ł����J�݂���Ă��܂��B

�@���c�݂��̏���i�̖��͂́A���Ƃ����Ă����̌��t�̗͂ɕ����Ƃ��낪�傫���悤�Ɏv���܂��B

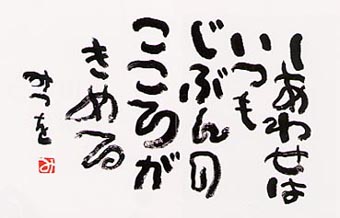

�@�u�܂Â������Ă�������Ȃ����@�ɂ��́v

�@�u���Ȃ������@���Ȃ������@�ǂ������ȁv

�@�u�܂���l�̂������ŏ��Ă��Ȃ��v

�@���ɐ[�X�ƐS�ɐ��ݓ����Ă��錾�t�ł��B

�@�������Ȃ���A�����̌��t�����������̕��͂ǂ����Ƃ����ƁA�����ɂ��Ⴆ���Ȃ��A�̂�����̂�����ƈ�{���q�œݏd�ȕM���^��ł��܂��B

�@���`���������ɂ�ł��č\���̕ω��ɂ��R�����A���@�I�ɂ͂��܂背�x���̍������̂Ƃ͌����܂���B

�@���̒��̏��Ƃ����́A�S�̒�ł͑��c�݂��̐l�C��������݂Ȃ���A�ǂ�������͑f�l�����A���̐��Ƃł��鉴����������ɂ���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƖَE���Ă���悤�Ɍ����܂��B

�@�������A���c�݂������������̎p�́A���̎��Ƃ̊W���炷��Γ��R�̂��ƂȂ̂ł��B

�@���c�݂��̎��́A���e���P���ŘV��j�����킸�N�ɂł��悭������܂��B

�@��҂̈Ӑ}�𐄂��ʂ�����A���t�����߂����肷��K�v���قƂ�ǂ���܂���B

�@�����������e�̎��ɂ́A����Ɏ��������f�p�ȏ��\���������ӂ��킵���̂ł��B

�@�����ł͏��I�ȋZ�I��A�ؗ�ȕM�����͕K�v�Ƃ���Ă͂��܂���B

�@�����A���̎����Z�I���Â炵���M�ŏ����ꂽ�Ȃ�A�Ƃ�ł��Ȃ���Ⴂ�Ȉ�a�������������邱�ƂɂȂ�ł��傤�B

�@���c�݂��̏��́A���쎩�����������āA���t�̓��e�Ə��\���Ƃ����������������Ă��܂��B

�@���\�������t�̐��E�ɉ������`�œW�J����Ă��āA�����ꂽ���t�̎ז������Ă��܂���B

�@�P���ȓ��e������ǐS�ɐ��ݓ���悤�Ȏ����Z�I��M���������f�p�ɏ����āA����l�Ɉ��S����^���Ă��܂��B

�@���̍�i�̂ЂƂ̂�����Ƃ��Ă���͂���Ő������Ă���Ƃ����Ă悢�ł��傤�B

�@�����̏����Ă��錾�t�̓��e���낭�ɍl���������A�P�Ȃ�M�Z�̂Ђ��炩���ɐ�O������͂���ۂǂ܂��ł��B

�@�������A���c�݂��̏��ɂ͒t�ٔ������o���悤�Ƃ���A�����̂킴�Ƃ炵�������邱�Ƃ͔ے�ł��܂���B

�@���́A���c�݂��̂������͂���͂���Ƃ��ĔF�߂��A�����ƕʂȕ���������̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B

�@�����͍����Ă���̂́A���t�̈Ӗ����e��ۂݍ���ŁA���t�Ƃْ̋��W���������ƂȂ��ɁA���̕\���͂ǂ�قǂ̂��Ƃ��Ȃ����邩�A�Ƃ������Ƃł��B

�@���̂��߂Ɏ��͓��X�A���t�Ƃ̊i�����d�˂Ă���̂ł��B

�����Ə����ɂ���

�@���ƌ��t�Ƃ̊W���l�������łɁA���i����L���A�ŔȂǂ������A������u���Ə����v�ɂ��ĐG��Ă����܂��傤�B

�@���Ə����Ƃ������̂͂��܂�ɂ������炳�܉߂��Ď��͍D���ł͂Ȃ��̂ł����A�ق��ɓK���Ȗ��̂��Ȃ��̂ŁA�����ł́A�o�ϊ����̂��߂ɏ������M�����Ō|�p�����ɑ��錾�t���炢�̈Ӗ����u���Ə����v�Ƃ������t���g�����Ƃɂ��܂��B

�@���Ə����́A���K�̏��̊w�K�ɂ����Ă͂��܂���グ���邱�Ƃ͂���܂��A���̕\���̉����邩���l�����ł́A�Ȃ��Ȃ��������낢�ޗ�����Ă���܂��B

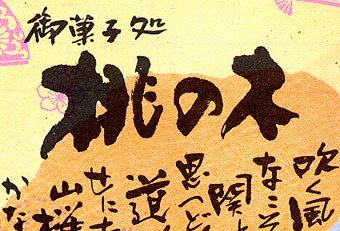

�@���́A�ڂɂ������Ə����̕M�������X�N���b�v�ɂ��ĕۑ����Ă��܂����A���̒��ň�ԑ����̂͂�͂�a�َq�̖��O�ł��B

�@�a�َq�̓`���I�Ȗ��킢��i����̂ɂ͕M�������ӂ킵������ł��傤�B

�@�܂��A���ǂ�E���E�n���E�ό��n�̓y�Y���Ȃǂɂ��M�������g���A�����ɂ͓c�ɕ��̑f�p���������������̂����������܂��B

�@�����X�̊ŔȂǂ��A�M��������ƂЂ˂��ē������o�������̂������悤�ł��B

�@�f���ŋ��A�V���E�G���Ȃǂ̑莚�͂��̓��e�ɂӂ��킵�����͋C���������悤�ƁA���ꂱ��H�v���Ă���l�q�����Ď��܂��B

�@�����ɋ��ʂ��Ă�������́A�����鏑�Ǝҗ��̂��̂͏��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�@���܂ɂ��K���̎�{�̂悤�Ȏ�������ƁA�ǂ��ɂ���Ⴂ�Ȋ��������܂��B

�@����́A�����̕M�������������ړI���K���⏑���Ƃ͈Ⴄ����ł��B

�@�����̕M�������\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�Ⴆ�Ύ��̂悤�Ȃ��Ƃł��B

�@�u���̂��َq�͕������ォ��̋��̓`���ɑ���A�َq�E�l���������߂Ď��肵���A��ł����������̂Ȃ̂ł���B�v

�@�u���̂��͎R�Ԃ̎��R�����ς��̂��Δ��Ŏ��n����A�O����ɐ������āA���ΐE�l����ł����������L���Ȉ�i�Ȃ̂ł���B�v

�@�u���̗����X�͑��̓X�Ƃ͂ЂƖ�������������o���܂���A���X�̕��͋C����낵���ł���A���������������ł���B�v

�@�u���̉f��͂������낢�ł���A�����Ƃ��Ȃ��̐S�ɋ����Đ[�������������炵�܂���A1,800�~�����Ă������Ƃ��������������܂���B�v

�@��������u�^���͂ǂ�����v�Ƃ������߂����܂����A��Ȃ̂́A���̏��i�Ȃ肨�X�Ȃ肪���M���悤�Ƃ��Ă���C���[�W�������̒��ɕ\������Ă���A����҂ɋ����i��������͂������Ă��邱�ƂȂ̂ł��B

�@������x���܂�āA�a�َq��������u���̖v�Ƃ����Ŕ��������������Ƃ�����܂����A���ꂪ�Ȃ��Ȃ�����ċ�J���܂����B

�@���̂��X�̃C���[�W���ł��邾���悢�`�ŏ����ɕ\�������A���̂��X�Ƃ͂ЂƖ���������͋C�̎��ɂ������A�������Ƃ��Ă��܂�Ɋ���Ă炤�ƖO������B���X�ǂ݂ɂ����͖̂ڂ��������炢������ǂ����������蔻�Ǖs�\�Ȃ̂͂����Ȃ��A�ȂǂƂ��ꂱ�ꎎ�s������J��Ԃ��܂����B

�@���ǁA�O��ނ��炢�������������Ɍf�������̂ɂȂ�܂������A������̈Ӑ}������ł��������Ăق��Ƃ��܂����B

�@���̎��̌o��������������̂ł����A�a�َq������̊Ŕ������������Ə������A������Z�̂������|�p�������A���t�Ɍ��_�����Ƃ������̖{���ɂ����ĈႢ�͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�@�ނ��돤�Ə����̕����A�����̎Љ��o�ςɒ������Ă���A�p�r��`�����ŏ����猈�܂��Ă��āA�����̐l�̔ᔻ�̖ڂɂ��炳���Ƃ����_�ł́A�|�p����������������������̉��ɂ���Ƃ����Ă悢�ł��傤�B

�@���Ƃ������̂́A���Ȃǂ̒��ۓI�Ȍ��t��\������ɂ���A�a�َq�Ȃǂ̋�̓I�ȗ��t�������������t��\������ɂ���A�����\�����Ƃ�����̎��̂ɕ\���̍���������̂ł��B

�@���Ə����̕M�����́A���̌��t���\�����Ƃ���C���[�W�̕\���ɐ��������Ƃ��A���������l�X�̐S���Ƃ炦�܂��B

�@�������̏���i���܂��������x���ŁA���t�̐��_�ɓ��̂�^������̂ł��肽���Ɗ���Ă��܂��B

�@