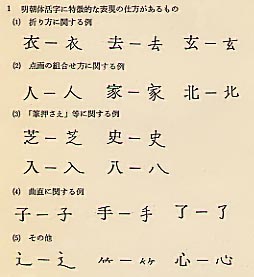

○学校で習う漢字と違う!

書を習い始めて、誰もがとまどうこと。

それは、学校で習ったのとは違う形の漢字がいっぱい出てくることです。

「いったいどっちが正しいんだろう?」

私もご多分に漏れず、ずいぶん悩みました。

現在はどうか分かりませんが、私が子供の頃、昭和40年代(1960~70年代)の漢字教育はかなり厳格でした。

私も国語の漢字書き取りテストにはずいぶんと苦労させられたものです。

「木」の縦画の下部は止める。はねてはならない。はねてしまったらバツ!

「点」の下部のれっかは最初の点は左下に向けて、残りの三つは右下に向ける。四つの点を同じ無に帰したらバツ!

「酒」のつくり酉の内側の二本の縦画は両側に曲げる。まっすぐに下ろしたらバツ!

ところが、そうやって一生懸命、正しい漢字の字形を覚えたと思ったら、書で学ぶ字形はずいぶんと違うのです。

「木」の縦画の最後ははねるのがふつうで、はねない例はまずない。

これはバランスを取りやすくするためと、字形に動きと勢いをつけるためです。

「点」の下部のれっかの第一点は他の三つの点と同じ向きにする場合も少なくない。

というより、四つの点の強弱とバランスが大切で、点の向きは結果としての形でしかない。

「酒」の二本の縦画は曲げないで、その代わりに横画を一本増やすのがふつう。

その方が断然書きやすく、見ても美しい。

しかし、学校ではこうしたことは教えてくれませんでした。

学校の先生は漢字の止めや払い、はねなどやたらと細かいところにはこだわりますが、学校で教える漢字と世の中に通行している漢字の字形がなぜ違うのか、その違いはなぜなのかということは全く教えてくれませんでした。

一方、書道の先生にしたところで、

「この字はこう書くんだ。古典にそう書いてある。」

と高飛車に決めつけるばかりで、弟子が納得のいくようには教えてくれはしないのです。

○多少の差は許容

こうなったら自分で調べるしかありません。私はいろいろと本を漁ってみた結果、次の二冊の本に行き当たりました。

『漢字の常識』(原田種成、一九八二年、三省堂)

『常用書体字典』(伏見冲敬編、昭和六十一年、角川書店)

さっそくこれらの本の言い分を聞いてみましょう。まず『漢字の常識』から。

「漢字はその骨組みである点画の組み合せが違っていなければ誤りではない。」

「法律においてさえ裁判官は疑わしきは罰しないのである。それなのに漢字教育においては疑わしきを罰するという非理非道がまかり通っている。」

次に『常用書体字典』から。

「楷書は篆書、隷書に続く最も新しい正式書体で、三世紀から四世紀にかけてのころに成立したと考えられ、広い地域で千五百年以上も書かれてきた書体である。

多くの人々に使われる間に書きやすいように字形が工夫され、また天才的な書の名手によって磨き上げられて完成するとともに、一方では時代や地域によって部分的に異なった字形にも書かれてきた。

筆記体というのはこうしたもので、正しく美しく書きたいという要求がおのずと働くと同時に、筆画の多少の差異は許容するものである。」

そうなのです。

漢字は、その骨組みである点画の組み合わせさえしっかりつかんでおけば、細部の止めやはらいなど多少の違いは許されるものだったのです。

○日本の漢字にもおかしなものが

今の日本における漢字の正しい字形は、「常用漢字表」(昭和56年10月1日号外内閣告示第1号)によっています。

しかしこれは、二十世紀の終りに日本という国が、これが正しいんだと勝手に決めただけの話です。

現代の日本の国民である私たちは、国が決めた正しい字形に従わないと、漢字書き取りテストでバツをくらうという重大な不利益を被るので、いやいやながら、あるいは偉い先生方が決めたんだからきっと正しいんだろうと思って、ただ何となく従っているわけですが、歴史的に見れば、それは単に、ある特定の時代のある特定の地域の特殊な字形でしかありません。

そういう目で見ていくと、常用漢字の中にもおかしいと思われる字形がいくつか見受けられます。

まず「与」。

「与」は「あたえる」、「與」は「くみする」で、古くはこの二つは別字でしたが、のちに「与」は「與」の俗字として使われるようになりました。

「与」は「あたえる」、「與」は「くみする」で、古くはこの二つは別字でしたが、のちに「与」は「與」の俗字として使われるようになりました。

問題は「与」の字体で、中国のもともとの形では最終画は右に突き出てはいません。

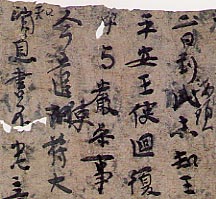

楼蘭の遺跡から発見された有名な「李柏文書」(328年頃)にも、「与」は最終画を下部で丸める形に書かれています(右図の中央上から二文字目)。

ところが日本の常用漢字の字形では「与」の最終横画を右の外まで突き出させてしまっています。

日本では室町以降そうした書き習わしがあったようですが、正式に常用漢字として定めるに当たっては、やはり横画を右に出さない本来の形にすべきだったと思います。

さらに常用漢字では「写」までも横画を右に突き出した形に作っています。

「写」のもとの漢字は「冩」です。

「冩」の下部の四つの点を横画一本に省略した際に、「与」の形と同じだとして右の外まで突き出させたのでしょうか。

そうだとすれば「与」と「写」の形の統一を図ろうとして、かえって過ちを重ねたことになります。

なお、現代中国の簡体字の字形では、いずれも横画は右に突き抜けてはいません。

これはやはり中国の方が理にかなっていると思います。

それから「考」。

小学校の教科書をのぞくと、「考」の第五画はカタカナのノのように、右上から左下にはらう形になっています。

しかも第六画はノの左端よりも上から書かれています。

「考」はおいがしらと「攷」(コウ。かんがえる)のへんとからなっている字ですから、この形はおかしいように思います。

「攷」のへんと同じように「丂」の形に書くべきでしょう。

これも中国の字形ではそのようになっています。

○常用漢字表の名誉のために

このように「常用漢字表」にはいくつかおかしいと思われる字体があります。

しかし、私は決して「常用漢字表」がいけないといっているわけではありません。

常用漢字は、繁雑な漢字をできるだけ整理、簡素化し、漢字学習の負担をなるべく軽くしようとする意図から定められたと聞いています。

その精神には私も大賛成です。

しかしそれと同時に、常用漢字表はあくまで目安として定められたものだということに、十分な注意を払ってほしいのです。

「常用漢字表」の正式な題名は、「現代の国語を書き表すための漢字使用の目安」なのですから。

さらに、その前書きには、

「この表は、科学、技術、芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない。」

ときちんと書かれてあるところに、常用漢字を定めた人の見識と謙虚さがうかがえます。

「目安」として制定されたはずの常用漢字表が「標準」と受けとめられ、いつのまにか「基準」になり、さらに、これ以外の字形はすべて誤字であり書いてはならないと誤解(曲解?)されるに至ったのでしょう。

権威主義的な押しつけであり、明らかに行き過ぎというべきです。

○結局は使い分け

結局、現代日本に生きる私たちが漢字を書くには、場合に応じて使い分けをするしかないようです。

すなわち、漢字書き取りテストでは常用漢字表の字体に忠実に書き、書の世界では、歴史的に書かれてきた字形を基に、美しさや表情、味わいに重点をおいて書き、私的なメモや草稿では気ままに自分勝手に書く。

いちいち使い分けをするのは煩雑ですが、考えてみれば、私たちの言語生活では時と場合に応じて使い分けをするのはあたりまえのことです。

改まった席では「わたくしは・・・」と言い、気のおけない間では「俺はよう・・・」と言い、子供に対しては「お父さんはね・・・」と言うわけですから。

それと同じように、文字を書く場合も、細かく点検されることを予想した公式な文字、書の歴史的な字形を踏まえて美しく書こうとする書作品の文字、略字いっぱいのメモなどの私的な書写の文字、いろんな文字があってあたりまえなのでしょう。

言語の多重生活は避けられないものだと思います。

ただし、この字は今の日本ではこう書くことになっているけれど、歴史的にはこう書かれることが多く、走り書きするときでもくずしの限界はここまで、というようなことは、書をたしなむ者の基本的な知識として身につけておきたいものだと思います。