○展覧会の書はつまらない?

書の展覧会は相変わらず盛んです。

広く一般から募集して優劣を競う大規模な公募展覧会から、特定の流派の書道団体の展覧会、指導者を中心とした社中の展覧会、同好の士によるグループ展、それに個展などがあります。

これらの展覧会は、面白いものもありますが、つまらないものもけっこう多いものです。

そして書に関わりをもっている人、出品者の知人や友人しか見に行きません。そのへんが絵の展覧会とちょっと違うところです。

関係者しか足を運ばない、というのは、ある程度仕方がないことだと思います。

世間一般から公平に見て、書というものはやはりアナクロニズム的なところ、時代がかったところがありますし、一般的には白と黒のモノクロの世界と思われていて、あまり面白おかしいものではありませんから。

それはそれとして、書をやっている人の目から見てもつまらない展覧会が多いというのはちょっと問題だと思うのです。

その理由として私は、展覧会に出品する人は一部の人たちを除いて、自分自身の個性で作品を書いていない、言い換えれば自分の顔をした書を書いていないからではないかと思っています。

○仮面の書はつまらない

書というのは制約の多い芸事で、まず言葉を書くことが大前提で、それが昔の漢詩漢文や和歌だったりすること、今では一般に使われなくなった文字も使われること、その文字の書き方や並べ方には一定の約束事があること、そこに書風と呼ばれるある種の雰囲気を盛り込むこと、そして全体として調和していることなどが要求されます。

しかも、大袈裟にいえば今現在書かれた書は、それまでの書の歴史を背負った上で、あえてそうした表現をしているものと見なされますから、そうした批判に答えた上でなおかつ鑑賞に耐えうるものを創り出すのは容易なことではありません。

そんなわけで、それを作品と呼べるかどうかは別として、出品作を書くのに一番手っ取り早い方法は、先生の手本をまる写しすることです。

手本というのは、先生がある特定の書風で書いた模範作品です。

手本と呼ばれる以上、技術的には一定レベルに達していますから、これをそっくりそのまま真似て書けば、それなりにもっともらしい作品ができあがります。

手本を真似て書くのは、書の技術を習得するための一つの練習方法であり、書を学ぶプロセスにおいてはある時期必要なことです。

しかしそれは先生の手本のコピーであって、決してあなた自身の作品ではありません。

よく言えば習作、悪く言えば猿真似です。

まして、そうやってできあがったものをそのまま公の場に、自分の作品として出してしまってはなりません。

手本のまる写しは極端な例としても、自分の先生の書風、これを師風といいますが、師風を借りて先生そっくりの作品を書く人はけっこう多いようです。

また、古典の書風を借りてきて作品を書く人もこれまた多いようです。

でも、それらはやはり自分の作品とは言えないと思うのです。

そうやってできあがった「作品もどき」が展覧会場に麗々しく飾られても、よしんばそれが賞をもらったにしても、書いた本人も心からは満足しないだろうし、見る側にとってはつまらない、仮面をかぶった書が並んでいるだけだと受け止められるに過ぎないと思うのです。

○プロの完璧な書

世の中がこれだけ複雑化してくると、何につけても分業化・専門化が進んできます。

その分野で生活していくプロが出てきます。

書の世界も例外ではなく、書のプロは書家と呼ばれます。

書家は、プロの名にかけて、誰が見てもうまい、ミスのない、完璧な字を書くための努力を重ねます。

きちんとした書はもちろんのこと、一見崩れているように見える芸術的作品も、実際は全てが計算づくで決して破綻を見せません。

こうまでプロが完璧な書を書いてしまっては、素人の書など単なるお遊びにしか過ぎず、素人が書の世界に入り込む余地など全くないように見えます。

○習気、奴書

ところが、ここが書の実におもしろいところなのですが、書というものは、ミスのない完璧な書がすなわちよい作品であるとは限らないのです。

例えば、わき目もふらずに一生懸命練習したとします。

当然うまくなります。

ところが、うまくなると同時に、習い癖がついてしまって、何ともいえない嫌みや臭みが出てしまうことがあるのです。それを習気といいます。

習気とは、書き癖がついて悪い意味で書き慣れてしまうことであり、書く行為がワンパターン化して感動が薄れてしまっていることです。

習気が出やすい例としては、ある特定の先生の書風だけを繰り返し繰り返し練習したような場合に多く見られます。

プロの書家の書にはそうしたものが少なくないのではないでしょうか。

もう一つの悪弊として、奴書ということがあります。

奴隷の書、つまり物まね人まねの書ということです。

ある特定の古典や先生の書風そっくりで、確かにうまい。

うまいことはうまいのだけれど、書いた本人の独自性がなく要するに人まねの書にしか過ぎないのです。

この奴書も書家の書には少なくないように思います。

もっともそれは理由のないことではありません。

現代の日本で書家が名を上げる方法は、展覧会で賞を取ることです。

賞を取るためには、賞の配分を決める審査員に認めてもらわなければなりません。

審査員に認めてもらうためには、その審査員の先生に弟子入りするのがいちばん手っ取り早い方法です。

そしてある先生に弟子入りすればその先生の書風に染まるのは当然です。

先生にしても、自分の書風に忠実な弟子が増えるのは、展覧会における自分の勢力を拡大するためにも望ましいことです。

自分そっくりの書風で書いてくる弟子ほどかわいいと思う先生もいるかもしれません。

展覧会での賞獲りに命を賭けている書家が、どうしても先生そっくりの書を書くようにならざるをえない事情がそこにあります。

○書家の書は紙屑

他の芸事と違って、書ばかりは専門家の書は重きを置かれません。

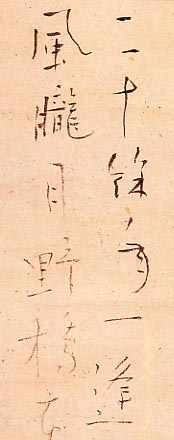

良寛(右図)が嫌いなものとして、歌詠みの歌、料理人の料理、書家の書の三つを挙げたのは有名な話です。

下手よりうまいほうがいいに決まっていますが、書というものは、ただうまければよいというものではありません。

場合によってはうまくなるために訓練を重ねれば重ねるほど、本当に目指しているもの、真によいものからは遠ざかってしまうというパラドックスがそこにあります。

私の気のおけない友人がひどいことを言いました。

書家の書は死んだら紙屑だというのです。

どうも私のことをも揶揄しているようで、ちょっと気分を害したのですが、反論すると墓穴を掘りそうなのでやめました。

世間一般の受け止め方というのはまあそんなところなのでしょう。

書家にとっては愉快な話ではないけれど、謙虚に受け止めるべき内容が、そこには含まれているように思います。

○古典の作者に書家は少ない

ところで、歴史を振り返ってみると、今に残されている古典の作者には、書の専門家つまり現在いうところの「書家」は少なかったようです。

それぞれ本職は政治家であり、武人であり、僧侶であり、貴族であり、官僚であり、あるいは石工でした。

専門家といえるのは、実像はよくわかりませんが唐の孫過庭、それに宋の米元章ぐらいなものでしょうか。

中国でも清代以降は、書を売って生活の糧にしていた揚州八怪のような人も出てきますが、彼らとて書だけに特化した専門家ではなく、文人としての生き方にこだわりながら、詩、書、画、篆刻など幅広い芸術活動をしていた人たちと見るべきです。

ただし、これらの人々の知識、見識、修練というのは大変なもので、今日私たちがいう「素人」とは段違いにレベルが高いものであることはよくよく肝に銘じておかなければなりません。

○素人の書の復権

筆記用具が筆しかなかった時代は、だれもが筆を持ち、日常的に書を書いてきました。

それが筆を使うことが少なくなって、今では筆を使って文字を書を書くことは非日常的な特別なことになりました。

そして、現在では書とは書のプロである書家の専売特許であるかのように考えられています。

しかしこれまで述べてきたように、書は書家だけのものではありません。

素人の書だって十分に存在価値を持ち、素人がどんどん参加できる世界です。

書家はしがらみの多い書道界というところで苦労しているようですが、素人にはそんな気づかいは無用です。

よい書を生み出すにはプロも素人も関係ありません。

むしろ素人の方が様々な制約にとらわれずに、自分の思い通り伸び伸びと自由にやれるという特権を持っているとさえ言えるのです。

素人が自分の顔をした書を臆面もなく書く。

それでいいのです。

私はそれを「素人の書の復権」と呼びたいと思います。

○自分の顔をした書を

下手は下手なりに、いき届かないところはいき届かないなりに、自分で選んだ言葉を一生懸命、臆面もなく、図々しく書いたほうが、書いた本人も楽しいし、見る方だって面白がってくれると思うのです。

自分の作品として人目にさらす以上は、自分の責任において、自分の顔をした書を書きましょう。

その上でこそ、手本や古典で習い覚えた技法や演技も生き生きとしてくるというものです。

私たちがめざすのは自分らしい表現です。

自分らしさを表現すれば、今自分が生きて呼吸している時代を表現したことになります。

時代を映し出した作品であれば、歴史の上で意味を持つことになります。

歴史の上で意味を持てば、自分が確かにこの世に存在した証しになります。

皆さん、それだけの自覚と思い入れをもって書をやりましょう。

三千五百年に及ぶ歴史をもつ書の世界は、私たちのこうした熱い思いをしっかりと受け止めてくれるはずです。